核心素养视域下思维导图在初中历史教学中的应用策略研究

作者: 刘唤 陈盼盼

摘要 思维导图作为一种重要的思维工具,因其具有可视化、网络化、系统化和关联性等特点,在教学中得到广泛应用。文章结合具体的教学案例,从课前、课中和课后三个层面,通过绘制思维导图、完善思维导图、使用思维导图三种具体的策略,探究思维导图在初中历史教学中的应用。

关键词 历史核心素养 思维导图 策略

随着教育改革的不断深入,培养学生的核心素养已成为当今教育的重要任务。历史作为一门重要的人文社会科学课程,不仅承担着传承人类文明和历史经验的任务,更是培养学生创新意识、历史认知和社会责任感的关键学科。《义务教育历史课程标准(2022年版)》中明确提出,历史课程要使学生树立正确的历史观、民族观、国家观、文化观,增强责任意识和社会担当,成为德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。因此,在初中阶段开设历史课程,引导学生全面而深刻地了解历史,形成国家认同感,是十分有必要的。然而,在实际的教学过程中,初中历史教学仍然面临着诸如课程内容繁重、学生学习积极性不高、记忆负担过重等问题,直接影响着历史课程的有效开展和顺利实施。

基于此,笔者利用思维导图开展教学,在提高学生学习效率的同时,也能提升他们的思维能力和认知水平,进而有效促进核心素养的落地。

一、内涵分析

1.历史核心素养。

所谓核心素养,是指学生通过课程学习逐步形成的正确价值观、必备品格和关键能力,是课程育人价值的集中体现。而针对初中历史学科,则提出了唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀等五大核心素养。其中唯物史观强调了对历史发展的经济基础和社会变迁的规律性认知。时空观念则要求学生具备在特定时空背景下理解历史的能力。史料实证侧重于学生获取、解读和运用史料的能力。历史解释重点强调学生对历史现象进行理性分析和客观评价的能力。而家国情怀则更关注学生基于历史现象形成的正确的国家观念和文化认同。培养学生的核心素养,既是适应社会发展的需要,也是促进学生综合能力提升的重要价值所在。

2.思维导图。

思维导图是由著名脑科学专家东尼·博赞提出的一种图形化、可视化的思维工具。该工具以主题为核心,通过向外辐射多个分支来代表具有从属关系的子主题,从而建立知识之间的网络结构。思维导图具有可视化、网络化、系统化和关联性等特点,是目前教学中使用较多的思维工具。

二、研究意义

1.构建时空架构,培养时空观念。

在日常教学中,有效利用思维导图可以帮助学生构建历史事件的时间轴和空间框架,从而加深对历史发展的整体认识。教师可以通过绘制历史事件发生的脉络图,引导学生深度思考历史进程中的因果关系,从横向拓展和纵向加深两方面建立起历史事件之间的联系,从而形成更加立体的时空观念。

2.基于史料分析,指向唯物史观。

学生在绘制思维导图的过程中,首先要对史料进行筛选和分析,在合理研判的基础上逐步掌握史料分析的方法,同时还要基于批判性的视角来思考历史事件,指向唯物史观的形成。

3.整合历史知识,培养家国情怀。

初中阶段的历史教学,受学情的影响,并不需要掌握高深的学科理论,但在价值观的引领方面则需要重视。在实际教学中,利用思维导图引导学生对历史知识进行有效整合,可以帮助他们将分散的知识点进行重组,使复杂的概念通俗化、烦琐的事件条理化、杂乱的线索清晰化。这样,学生在整合历史知识、掌握相关史实的基础上,可以有效培养家国情怀,激发民族的自豪感和自信心。

总之,通过将思维导图融入初中历史教学中,不仅可以提高学生的学习效率,还能有效促进历史核心素养的形成。

三、策略分析

1.教学内容概述。

《丝绸之路的开通与经营西域》一课选自统编版历史七年级上册。本节课以丝绸之路为主线,按照时间顺序设计了三个子栏目,分别是:张骞通西域、丝绸之路、汉朝对西域的管理。作为中西方沟通的重要桥梁和纽带,丝绸之路从古至今均发挥着重要作用。本节课着重从文明沟通的视角展开讲述,引导学生在对丝绸之路基本感知的基础上,认识到中外沟通的重要性以及我国自古以来对西域的领土主权,增强学生的家国情怀。

2.实施策略分析。

(1)课前预习:绘制思维导图,聚焦核心素养。

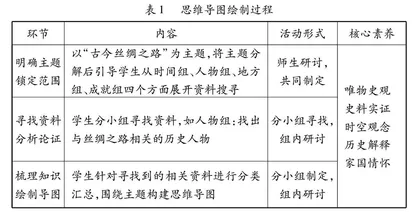

学生有效学习的关键在于对教学内容的充分预习。由于本节内容较为繁杂,横跨的时间尺度较长、地域空间较广,同时涉及多个历史人物及背景史料等,若没有充分的预习,则很难掌握其中的发展脉络和知识内涵。因此,教师可以通过引导学生绘制思维导图来进行充分的预习,以此来锚定学习重难点。具体思路参照下表:

(2)课中讨论:完善思维导图,培养核心素养。

思维导图的重要作用除了能揭示知识本身的内涵外,还能凸显知识之间的关联性,而对知识关联性的深度分析则是培养创新型思维的关键。

在课堂教学中,教师可以针对学生课前绘制的思维导图,利用5W1H的分析方法使学生加深对教学内容的理解。5W1H分析法也称“六何”分析法,其核心包括六个方面:何人(Who)、何事(What)、何时(When)、何地(Where)、为何(Why)和如何(How)。该方法具有结构性、系统性的特征。具体可参考下表:

(3)课后作业:使用思维导图,践行核心素养。

“教—学—评”一致性理论认为,教师的教、学生的学和整体的评价是一致的,因此教学过程也应该有及时的评价,这样才能深化教学效果,达到预设的教学目标。而利用思维导图进行评价,则是完善课后作业的重要抓手,同时也是贯彻“双减”政策的重要措施之一。基于此,教师可将思维导图作为主线,通过填空、连线、举例、扩写等方式,来落实学生的课后作业。

同时,教师还可以将思维导图与实践性作业相结合。淮北市作为淮海战役的主战场之一,有着丰富的红色资源。因此,在教学过程中,教师可将课本知识与本地的红色资源相联系,有效培养学生的核心素养。

四、结语

通过对《丝绸之路的开通与经营西域》的研究与实践,我们不难发现,在初中历史教学中,将思维导图作为辅助工具,不仅可以有效提升学生的历史学习效率,还能促进学生核心素养的全面发展。随着信息技术的不断发展,未来还可以探索更加多元化、数字化的思维导图制作工具,这将进一步丰富思维导图的应用场景,使其成为更加高效的教学辅助手段。此外,教师还可以考虑将思维导图与其他教学方法相结合,如开展项目式学习、探究式学习等,以促进学生核心素养的全面发展。

注:本文系安徽省淮北市2022年度教育规划课题《基于学科核心素养下应用思维导图优化初中历史教学的实践和策略研究》(项目编号:HBJK223025)的阶段性研究成果。