跨学科项目式学习视域下的高中数学建模教学1

作者: 陈莉 付媛 钟艳

[摘 要] 为了便于学生深度理解各个学科领域的知识,现代教育将知识按照不同的类型划分成相应的学科. 然而,从知识本身来说,它们之间并没有界限. 研究者从三个核心概念的界定与融合探索的意义出发,以“水的冷却问题”为例,带领学生亲历跨学科项目式学习视域下的数学建模教学过程,并从项目选题与跨学科方法上谈一些思考.

[关键词] 跨学科;项目式学习;数学建模

跨学科具有“1+1+1>3”的教学成效. 项目式学习是一种富有创造性的教学与学习策略,对于培养学生的创新意识具有显著的价值和深远的意义. 基于跨学科的视角,开展项目化学习以提升学生的建模技能,是一个值得深入探讨的研究领域. 因此,本文将从概念的阐释和研究的重要性入手,详细阐述“水的冷却问题”的建模教学过程.

核心概念的界定

1. 跨学科

跨学科教学理念的核心在于关注并利用不同学科间的相互联系与影响,通过整合这些学科来实施教学. 实际上,跨学科教学能够显著提升单一学科对学生的吸引力,优化教育和教学的效果. 此外,开展跨学科教学活动与当前的“双减政策”高度一致,有助于减轻师生在“教”与“学”过程中的压力,同时提升学生的学习兴趣和实际应用能力. 这种将语文、数学、物理、化学等不同学科有机结合的教学模式,宛如一个“万花筒”,让学生通过它更深入地理解知识间的内在逻辑,并不断拓展思维边界,培养出优秀的迁移能力.

2. 项目式学习

项目式学习的研究正日益受到重视,其核心理念源于美国教育家克伯屈的理论:学生应利用自身已有的知识和经验,主动规划实践活动,通过实践活动的实施来形成学习体验,进而构建新知识,并培养解决问题的能力. 因此,这种学习模式既体现了学习方法的特性,也融合了教学策略的元素. 在项目探究的过程中,学生以主导者的身份设计和参与实践活动,自主构建相应的模型,从而获得解决问题的能力.

3. 数学建模

数学建模是指建立数学模型,首先简化现实问题,随后将问题数学化与模型化,最终用数学方法解决问题. 模型思想是学生连接数学与外部世界的桥梁. 通过实践活动进行知识的“再创造”,可以激发学生自主建模,提炼模型思想,为培养出色的数学建模能力打下坚实基础. 目前,许多人将数学视为一门关于模型的学科,但关于数学建模的深入研究尚不充分,这是一个值得广大教育工作者深入探讨的课题.

融合探索的意义

从字面上来看,“跨学科”“项目式学习”“数学建模”为三个完全不搭边的概念,那么,为何要将它们融合在一起来研究呢?首先,数学建模是数学学科核心素养的要素之一,是学生联系数学与生活的桥梁;其次,跨学科教学的目标是培养学生的数学学科核心素养,提升其生活和学习的能力;再次,项目式学习能够引导学生亲身体验数学模型的构建过程,而一个项目的探究不仅应用了数学知识,还融合了物理、语文、信息技术等其他学科. 因此,将这三者有机地结合进行数学知识的立项研究,不仅能实现教学效果的倍增,还能确保数学学科核心素养落实.

实践探索

项目式学习视域下的数学建模与传统的数学建模存在显著差异. 项目式学习强调科学地组建合作团队,并进行有效的任务分配,为项目的顺利进行和研究报告的撰写打下坚实的基础. 在探究过程中,学生需要从跨学科的角度分析“水的冷却问题”,通过实际操作、观察和分析来获取数据,进而构建数学模型.

1. 明确探索项目,设计活动流程

明确探索项目之后,需要设计活动流程,即对整个项目进行预设,为建模打下基础. 如图1所示,基于学生认知发展规律和项目探索的基本途径,教师有针对性地设计了“茶水的冷却问题”的建模流程. 该流程主要由观察实际情境、发现和提出问题、收集数据、选择函数模型、求解函数模型、检验等六个环节构成.

在学生观察建模流程图的基础上,要求学生思考以下问题:①在探索茶水的冷却问题时,为何选择函数y=kax+25(x≥0)作为模型?②是否可以将表1(见实验环节)中的数据直接代入该函数表达式以获得a值?③使用表2(见实验环节)中的比值平均数作为a值建模的依据是什么?

设计意图 鉴于学生对项目式学习的理解尚浅,若教师完全放手让学生自主立项、设计与探索,可能会导致学生遇到诸多难题. 因此,教师直接展示“茶水的冷却问题”的建模流程图,为学生探索“茶水的冷却”过程提供了明确的方向. 这种设计不仅能节省教学时间,还能为学生后续的项目式学习提供规范性的指导. 通过解答上述三个问题,学生能进一步巩固对函数知识的理解,培养自主将所学数学知识规范地应用于解决实际生活问题的能力,进而实现生活、数学与阅读理解的深度融合.

2. 实验分析,发现问题

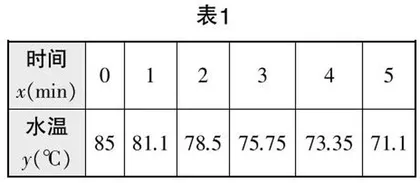

将40 ml的85 ℃热水倒入150 ml的烧杯中,每隔1分钟测量一次水温,获得表1所示的数据.

基于以往对函数探索的实践,学生在完成表1之后,很自然地想到用图形来展示数据. 为了彰显跨学科教学的优处,教师激励学生独立使用几何画板,将表格内的数据转化为散点图. 随着图形的逐渐显现,在教师的引导下,学生将函数模型y=60×0.9227x+25(x≥0)标注于图形一侧,并利用几何画板绘制出该函数模型的图象,通过对比发现两幅图并不完全吻合. 因此,学生结合实际数据与函数模型y=kax+25(x≥0),对a,k两个值进行了重新计算.

学生通过合作与交流的方式探讨了上述问题,发现当室温设定为30 ℃时,在x值为0的条件下,y值为85,进而得出k值为55. 将每分钟y-30的值比前一分钟y-30的值,得到温度的衰减比率,详细结果见表2.

通过观察与分析,获得各个比值的平均值a为0.9434,进而构建了函数模型y=55×0.9434x+30(x≥0).

如图2所示,通过几何画板将学生绘制的散点图与函数模型y=60×0.9227x+25(x≥0)和y=55×0.9434x+30(x≥0)的图象进行对比,发现根据表1绘制的散点图与函数模型y=55×0.9434x+30(x≥0)的图象完全吻合.

完成以上研究后,引导学生思考:为何通过操作得到的数据与预期的实验结果存在差异?哪些因素影响了实验结论的准确性?

在探索性学习的支撑下,学生通过合作与交流,提出了相应的假设:水的冷却会受到多种因素的影响,包括水的体积、盛水容器的类型、盛水容器的材料、环境温度以及水与空气接触的面积等.

设计意图 在教育信息化的浪潮中,利用几何画板辅助教学不仅能够显著提升课堂教学的效率,还能为学生提供直观的视觉体验,为培养他们的数学直观想象能力打下坚实的基础. 信息技术与数学学科的深度融合,不仅顺应了时代发展的潮流,也是人类社会进步的明显标志. 在这一环节中,引导学生将实际测量的数据与预设的数据进行绘图对比,有效地开启了他们的思维之门,教会他们从宏观的角度思考和分析问题,这体现了项目式学习视角下建模教学的客观性、科学性和严谨性.

3. 实际操作,验证猜想

猜想只是学生经过交流后初步形成的结论,想要确定结论的正确性,必须经历科学严谨的论证过程. 项目式学习通常采用实际操作来作为验证的手段. 因此,教师为各个小组的学生准备了实验所需的若干材料,包括各类液体(如茶水、橙汁、牛奶)、水杯、烧杯等,鼓励学生以小组形式开展实验探究[1].

依据实验流程,学生依次根据测量液体温度的方法,重新填写了表1和表2. 通过计算和分析,他们得到了不同条件下的数学函数模型,并探究了温度降至60 ℃所需的时间,进而完善了表3.

在表3的辅助下,师生、生生积极互动,共同分析单一变量对冷却时间的影响,并思考不同物质与冷却时间之间存在的关系.

设计意图 实验是验证猜想的重要手段,项目化背景下的数学建模更离不开实验的支持. 教师引导学生使用多种液体去验证猜想,这不仅为构建数学模型打下了坚实的基础,还有效地促进了学生实践和思维能力的发展. 在这一过程中,不仅应用了数学知识和方法,还涵盖了科学探究、统计等多学科的技能,为提高学生的综合学习能力奠定了坚实的基础.

4. 完善模型,拓展应用

将一个物体置于低温环境中,假设空气温度为x0 ℃,物体的初始温度为x1 ℃,经过t分钟后,物体的温度将变为x=x0+(x1-x0)e-kt,这一变化过程遵循的公式中包含一个关键参数k,它代表物体与冷空气接触时的热传递系数. 例如,若一个初始温度为62 ℃的物体置于15 ℃的环境中,经过1分钟后,该物体的温度将降至52 ℃.

问题 (1)公式中出现的k值是多少?(精确到0.01)

(2)若要将物体的温度分别降至32 ℃和42 ℃,需要将物体置于空气中多长时间?

在上述探索过程的基础上,学生只需进行简单的交流和思考,便能顺利解决问题. 通过对比分析给定公式与实验数据得出的函数模型,学生发现了e-k=a这一规律,并据此得出结论:本项目实验所建立的模型能够适用于所有物品的冷却问题,而不仅限于液体.

为了进一步拓宽学生的视野,提升学生的自主学习能力,教师要求学生在课后思考如何研究“将速冻肉取出解冻”时的温度变化问题.

“肉的解冻”实际上是指冰融化成水的过程,从物理学角度而言,这是一个热传递现象. 当冻肉的温度低于室温时,冻肉中的冰会吸收空气中的热量. 随着时间的推移,肉的温度逐渐与室温达到平衡. 本质上,肉的解冻过程与水的降温过程相同,都是物体温度在时间的作用下逐渐与环境温度一致的过程. 因此可以用指数型函数模型来研究这一现象. 在学生探索的过程中,他们自然会思考肉的体积、形状、种类等因素是否会影响解冻速度.

设计意图 随着项目研究的圆满结束,学生的思维逐步完善. 此过程渗透了从特殊到一般的思想. 课堂尾声,教师提出了一个关于“肉的解冻”的问题,不仅拓宽了学生的思路,而且促使学生的思维从数学跨越到物理学. 这个问题对于培养学生的应用意识具有重要的价值和意义.

思考与感悟

1. 注重项目的选题

项目式学习背景下的数学建模,不仅要满足常规数学建模需要的流程,同时还要符合项目式活动相关流程,这就给项目选题带来了较高的要求[2]. 依据学生的实际认知能力、待研究的问题以及需要构建的模型来规划项目主题和设计项目活动,可以实现教学效果的倍增. 本节课构建的模型是指数型函数模型,结合教材内容、课程标准、学生的认知水平以及他们的生活经验,特别设计了一个“水的冷却”项目. 这是一个普遍存在的生活现象,学生对此较为熟悉,因此能够迅速激发他们的探究兴趣.

2. 跨学科要自然

跨学科教学已成为当前教育领域关注的焦点. 那么,如何有效地实施跨学科教学呢?研究指出,将教学内容与学生的日常生活紧密结合,并在教学的各个阶段巧妙地融入其他学科的知识,可以自然而然地实现跨学科教学. 例如,运用数学知识来阐释物理或化学现象,利用信息技术来增强教学效果,以及通过经典图形来展示数学之美,这些都是跨学科教学的典型实践,对于提高教学效果具有显著的价值.

总之,跨学科项目化学习视域下的建模教学,是一个值得深入探讨的话题. 特别是在以核心素养为指导的现今,教师必须在“以生为本”教学理念的指导下,密切关注学生的实际成长需求,精心挑选课题、巧妙融合各学科知识,使学生在建模活动中得以自然发展.

参考文献:

[1] 张东海.项目式学习理念下数学建模教学探究:以高中数学“建立函数模型解决实际问题”为例[C]. 线上线下融通·课程教材创新——第五届中小学数字化教学研讨会论文集,2020:206-211.

[2] 刘伟. 初中生数学建模能力培养研究[D]. 曲阜师范大学,2020.