教学活动中师生存在样态的三重诠释

作者: 韩雪童

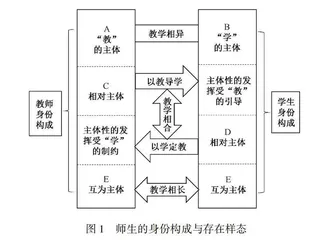

摘要:教学活动的本源廓清为师生存在样态的澄明提供了三重新释:从“教”与“学”差异的维度来看,为了脱离被压迫的生存境况,教师应成为“教”的能动主体,学生应成为“学”的能动主体,有差别的师生在主体性存在中“相异”;从“教”与“学”关联的维度来看,作为“先觉革命者”的教师在“学”的制约下成为“以教导学”的相对主体,作为“尚待觉醒者”的学生在“教”的制约下成为“以学定教”的相对主体,有差别的师生在以“启发式对话”展开的关系性存在中“相合”;从“教”与“学”转化的维度来看,师生没有主客体之分,无差别的师生在以“平等性对话”展开的关系性存在中“相长”,走向推翻压迫者、重建人类命运共同体的联合行动。

关键词:师生关系;教学活动;相异;相合;相长

中图分类号G456

文献标识码A文章编号10054634(2024)02002508

师生关系是教学理论中经典且复杂的议题。各执一端的研究者在阐释师生关系时,常常陷入对权威的依附,或对概念的转圜,却忽视了对教学本质问题的探讨。杂乱庞生的界定引起学术界的激烈争鸣,在实践中更是常常被教师误读和曲解。然而,师生关系的厘清是教学顺利进行的前提,更是教学高质量发展的关键。若对其含混化之,只能让教学研究浮于表浅化的外在问题,而无法深入触及教学的实质性问题。本研究从教学活动的结构入手,基于对“教”与“学”关系的三类辨析,将有差别的主体性存在、有差别的关系性存在和无差别的关系性存在作为论述师生关系的三重新释。

1师生关系多元图景的论争与纾解

自“教学”作为专业化的活动出现以来,学界对于师生关系的研究便层出不穷,然而通过对既往观点的爬梳,笔者发现研究者多半只关注到教学活动的单一维度或独立方面,缺乏对教学活动的复杂思考和整体把握,以致结论常常陷入以偏概全、顾此失彼的思维窘境。

1.1师生关系多元图景的论争困境

师生关系既是教学活动顺利实施的根基,也是教学活动有序开展的纽带。对于师生关系的研究,可以粗略划分为两类:伦理维度的师生关系和功能维度的师生关系。

伦理维度的师生关系研究,首先从社会价值转型的视域着眼,提出现代师生关系的畸变。有研究提出:“随着学生独立人格的凸显,教师权威形象的隐身,现代社会中尊师重道的风气式微,亲密、友爱、敬畏的古典师生关系,正走向疏离、对立、冲突的现代师生关系。”功利主义和技术理性驱使下的师生关系,正逐渐变质为“知识的买卖关系”和“技能的授受关系”,师生关系被捆绑权利契约和经济利益,祛除了教育原初的育人真谛。其次,从社会文化氛围的视域和教师职业道德的视域着眼,提出重构师生关系的双重向度。侧重社会文化氛围视域的研究,主张延续尊师重教的传统,凸显教师的德性示范和价值引领作用,防止出现“贱师”“耻师”“辱师”等现象,以社会支持和制度扶持,重寻师道尊严的历史本意,唤起教师的自我认同。侧重教师职业道德视域的研究,在承认现代社会的多元价值和知识流变的背景之下,遵循平等、互助的基调,提出重建和睦交往和对话互动的民主型、关怀型、理解型、审美型、生态型师生关系。

功能维度的师生关系研究,根据师生在教学活动中地位和作用的差异,从主体与客体的界定着眼,轮番上演观点论战。师生的“主客二分”有其哲学发展的渊薮。以行为主义、官能主义、伊万·安德列维奇凯洛夫(Ivan Andreevich Kaiipob)为代表的教师单一中心论者认为,“学”要依附于“教”,故而教师要作为教学的单一主体。以让雅克·卢梭(JcvanJacques Rousseau)、约翰·亨里希·裴斯泰洛齐(Johann Heinrich Pestalozzi)为代表的学生单一中心论者针对教师独占教学鳌头的观点予以反驳,坚信学生才是教学的唯一主体,“教”要迎合于“学”。然而,绝对的单一主体容易导致师生的主客二元对立。为平衡师与生的地位,学界紧接着提出“双主体”论,我国学者冯向东等就持有类似的看法。然而,“双主体”的并存,在焕活师生各自主体性的同时,也可能会因各自地位的扩张和一方功能的僭越而让合作的理想化为乌有。针对“双主体”的弊病,“互为主体论”应运而生。邓士喆认为:“教学实践可被看作是教师主体和学生客体之间的双向对象化活动,即主体客体化和客体主体化。” 顾明远认为:“对客观世界而言,师生同为主体;对于师生个体而言,互为主客体。”交互主体论试图溶解师生之间的二元对立,却忽略了师生在教学中互为主体的边界,进而消弭了“教”和“学”的相对独立性。与“交互主体论”同时出现的,还有研究者借鉴尤尔根·哈贝马斯(Jürgen Habermas)交往行动理论而提出的“主体间性论”,该理论在承认师生“双主体”地位的基础上,以寻求师生之间的共识来化解单一主体狭隘的自我利益。但是,教师的“教”与学生的“学”之间究竟存在怎样的关系?如何通过教学启发、引导、深化学生的认识?“主体间性论”却无法做出恰切的回应。而后,有研究者从伊曼努尔·列维纳斯(Emmanuel Levinas)的他者性理论出发,提出要赋予师生非对称性的地位,教师要承担起对学生的绝对责任。然而,“他者论”更适用于伦理层面的师生关系,却并不适合于功能层面的师生关系,一味将学生置于优先性的地位,极易重蹈学生单一主体论的覆辙,陷入对学生的骄纵和顺从。

与主客二元划分不同,王策三先生提出的“主导主体论”成为当前备受追捧的师生关系形态。他既阐明了教师的重要作用,即教师对教学的方向、内容、方法、进程、结果和质量负责;也确证了教学所追求的结果要由“学”表现出来,教师无法替代学生的学;既看到了教师“教”的重要性,也关切到了学生“学”的必要性,但是在得出结论时所使用的“主导”一词却容易让人产生误解。于是,学界又划分为两派展开激烈辩论。其中,反对派批评“主导”中“主”的统摄性和决定性作用,例如,张熊飞认为“导”是幌子,“主”才是要害,“主导”观点的提出乃是源于教师把学生当作“物”去支配,实践中常常记着我要“主导”,不敢放手让学生自主学习。支持派则认可“主导”中“导”的价值性和有效性,例如,葛续华指出,“主导”更能凸显教师“教”的责任。但是他将“主导”一词解释为“决定并引导事物向某方面发展的作用”,不难发现“决定”仍旧被置于“引导”之前,所以他只看到了“导”的价值,却没有解决“主”的症结。综上可知,极具分歧性的“主导主体论”也无法从本质上廓清师生关系的实质。

1.2师生关系研究僵滞的纾解理路

对于师生关系的论争绵亘不绝,但现有的研究却缺乏对其深入细致的辨析,仅仅停留在观念置换的文字游戏,往往将外表华丽、内涵虚空的概念堆砌到论文里。师生关系现阶段的研究陷入僵化的主要原因包括两点:其一,论文中的观点被从哲学流派中直接嫁接,忽视了在教学论域的适用性;其二,学界对“教学”的认识在根本上存在分歧,甚至模糊不清,对“教学”活动的类型缺乏细致的划分,以致研究者从各自的立场出发,根据不同的参照对象自说自话。上述两点,并非否认现有研究中所呈现出的多元观点的重要性,而是强调已有研究在着力拓宽师生关系研究范畴的同时,也使人们能对师生关系有更加深入的思考。

针对第一个问题,本研究认为,哲学史中的主体与客体关系的流变,存在于人与人的交往之中,但教学并不仅仅是交往活动,更是认知活动和意识启蒙活动,所以将哲学中的主客体沿革的趋势照搬到教学活动中的做法是有失偏颇的。针对第二个问题,本研究认为,“教学”是复杂性活动,既是各有差异的主体性活动,又是存在联结的关系性活动。而在关系性活动中,又可以分为凸显功能指向的有差异的关系性活动、体现平等互动的无差异的关系性活动。各类新兴的师生关系,大多都只是教育研究者的“个人理想”,“缺乏必要的实践感知,给师生关系徒添不能承载之重”。为此,人们需要回归教学活动的运行机制,审慎辨析师生关系,重构师生的多重身份特征(如图1所示)。

2“教”与“学”相异:师生作为有差别的主体性存在

教学作为教师和学生共同参与的复杂性活动,首先要从“教”与“学”差异性的角度来凸显教师和学生各自的主体责任,以免各方的推诿抑或逾越。反之,如若不承认“教”与“学”的相对独立和各自差异,则难以厘清师生各方的主体责任。

2.1“教”与“学”的相对差异

片面强调“教”与“学”的不可分离性,容易造成“教”与“学”的同质化,出现二者的混同,甚至相互替代的情况。叶澜教授曾经指出:“应将教学(非教与学两件事的组合)作为一个分析单位,来认识教学过程中师生活动关系的内在不可分割性、相互规定性和交互生成性。”这种观点虽然强调了“教”与“学”的一种联系,却忽略了各自的边界,容易造成“教”与“学”涵义的混淆。如果认为,“学”无法离开“教”,那么一旦教师“误教”,学生难道就只能“误学”吗?如果认为,“教”必然带来“学”,那么现实中,学生课堂走神、拒不听讲的现象又该如何解释呢?学生何尝不可开启独立自主的学习呢?用整体论的观点来审视教学,只看到了二者的共通面,而忽视了各自的差异面,对“教”和“学”的阐释终归是含混不清的。回到“教”与“学”的定义来看,至少包含如下两层涵义:其一,“教”与“学”各指两种不同的活动形态;其二,“教”与“学”并不存在牢不可破的必然关联,“教”与“学”具有相对独立性。

“教”与“学”的涵义相异。从词源学来看,“教”与“学”原指两种不同的活动。《说文解字》中的“教”含义为“上所施,下所效”,白话文解释为“上面示范,下面模仿”,对于心智尚未成熟的小孩子来说,进行“示范”的一般都是大人,在制度化学校内主要指专业教师。从“施教”和“受教”的双方来看,“教”的内涵中已经包含了学生“学”的活动,只不过这里的方式还只是“模仿”。“学”在《说文解字》中的含义为“觉悟也”,是指接受知识后获得启蒙开悟的状态。然而,这种原初的词源也未能清晰地揭示“教”和“学”的差异,反而可能会造成进一步的混乱。为了更好地区分,本研究将“教”界定为教师的“教导”,“学”界定为学生的“学习”。这里的“教导”在保留“上施”内涵的前提下,剔除了“下效”。当然,“教导”并不仅仅包括示范,还包括目的定向、活动组织、节奏调控、过程引导、评价反馈等内容。“学习”在保留“启蒙”涵义的同时补充了“习”的实践旨趣。

“教”与“学”的相对独立。既然“教”与“学”的涵义不同,就不能妄想用“教”代替“学”,从学生发展的角度来看,只有经过学生自觉能动的“学”,才能让外显的知识内化为个体的经验。那么,“学”能否脱离“教”而存在呢?对于低年龄段的学生来说,“学”一旦脱离“教”则会陷入茫然无措的泥淖;但是对于高年龄段的学生(尤其是具备较强元认知能力的学生)来说,如果“教”不能满足“学”的需求,则“学”未必要受限于“教”,反而可以脱离“教”走向“自学”。此外,学校内的教师无法永远陪伴学生,学生走出学校后,尽管“教”的影响还在,但为了适应社会,更多还要依靠学生的“学”。因而,“学”较之“教”可以作为相对独立的存在。但是,“教”却不可脱离“学”,一旦“教”脱离了“学”,则会产生教师的自说自话、权力压制,异化为无效、错位的“教”。“教”和“学”的相对独立性,意在突出二者的不可替代性,尤其是“教”不能代替“学”。质言之,“教”和“学”都有存在的必要性;对学生而言,其要肩负起“学”的责任;对于教师而言,其要肩负起“教”的使命,随着学生阅历和学识的不断积淀,要逐渐走向“少教”和“妙教”,或者说只有在学生迫切需要时才适当点拨。

2.2“师”与“生”各为能动主体

主体性,是人之为人的本质规定性,也是教师要承担起“教”的使命和学生要承担起“学”的责任所必备的品质。具有主体性的教师,成为相对独立的“教”的活动的主体;具有主体性的学生,成为相对独立的“学”的活动的主体。

(1)主体性:人之所以为人的本质属性。保罗·弗莱雷(Paul Freire)将主体性作为人与动物的本质区别。人是“自为”的存在,物却是“自在”的存在。从人有限的生存境况来看,人并非像动物般迎合环境,而是可独立于周遭环境,并致力于改造环境的实践性存在、社会性存在、历史性存在和反思性存在。“人是意识的存在,人能够采取有限行动,突破有限境况而不是被动接受,为了改造世界而将世界分离并把世界客观化,人在改造世界的同时也在改造着历史。”教师不是依附于学生而存在,学生也不能一直依附于教师而存在,师生都要获得主体性,以真正成为自立、自尊、自信的人,能够自觉分辨、自主选择、自由创造。