课程思政中立德树人导向对育人绩效的作用机制研究

作者: 范群林 吴青青

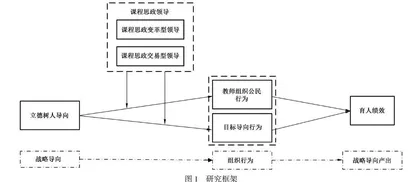

摘要:为了揭示立德树人导向如何作用于育人绩效,从组织战略导向出发,选取教师组织公民行为和目标导向行为作为中介变量,基于“战略导向—组织行为—战略产出”理论模式,探讨立德树人导向对育人绩效的作用机制;同时,选取变革型和交易型两种课程思政的领导风格作为调节变量,研究其对立德树人导向发挥作用的边界影响。研究表明,高校需要强化立德树人导向培养优秀大学生,形成自身的独特竞争优势;同时,高校管理者需要通过调整领导方式以更好地贯彻完成立德树人根本任务。

关键词立德树人导向;教师组织公民行为;目标导向行为;课程思政领导;育人绩效

中图分类号G641

文献标识码A文章编号10054634(2024)02004808

高校作为思想教育和人才培养的主要阵地,必须继续做好思想政治课程建设,勇于创新思想政治教育方式,如此高校才能践行立德树人的根本任务。在此过程中,教师队伍与课程体系构建是最核心的关键环节。大学课程体系中的不同课程具有教育方向和内容专业上的一致性,也存在目标和实施方法上的显著差异,所以在育人过程中,教师不仅要发挥各门课程之间的价值一致性,尊重各个课程的定位趋同性,同时也要尊重每门课程的差异性,从而真正体现出大学课程体系具有的价值观、政策性和政治性等立德树人特征。为此,立德树人既是高校战略布局的重要环节,也是高校育人育才的重要条件。应从战略导向出发,结合不同领导方式,深入研究立德树人导向对教师行为的影响及对育人绩效的作用机制,为高校构建有效的课程思政提供指导,从而推动高等教育的高质量发展。

1研究假设与模型构建

1.1立德树人导向对教师组织公民行为和目标导向行为的影响

以往研究多关注育人理念对教师态度和行为等的影响,立德树人导向则从高校视角研究如何实现三全育人,致力于实现立德树人的高校会努力在招聘、培训和管理等环节,通过激励机制促进教师行为与育人价值和定位相一致,从而将育人承诺有效地传递给学生。高校管理方式不仅会影响教师的育人态度和行为,还会影响教师的满意度和育人效果。作为非高校职责正式规范的教师组织公民行为,主要是教师为了其他教师和学生变现出的价值塑造行为,是教师在对育人价值理解基础上所表现出的自觉主动行为。立德树人导向促使高校重视教师对育人价值的理解,并且在管理实践中加以贯彻,从而培养、维护教师的组织公民行为。

与此同时,学生不再是课程与教学活动的接受者,单纯的外部沟通只能提高学生的价值期望。立德树人导向通过强化教师对育人价值的理解,提升育人价值贯穿己身的程度,不仅从认识上理解并吸收育人价值,还要在行动上与育人价值保持一致。高校采取立德树人导向的动机在于解决学生实际感知到的价值和高校所宣传的价值之间不平衡的问题,通过融合校园文化、 管理行为、教师态度和行动、育人价值去提升三全育人能力,并最终改善和提升学生体验,促进学生偏好和忠诚形成。基于此,提出假设:

H1:立德树人导向对教师组织公民行为有正向的影响作用。

H2:立德树人导向对目标导向行为有正向的影响作用。

1.2教师组织公民行为和目标导向行为对育人绩效的影响

育人绩效是基于教师的立德树人使命,因此提升绩效的关键是提升教师的立德树人使命感。教师组织公民行为不局限于高校内部成员之间,还面向外部学生提供支持活动。具有高水平组织公民行为的教师会表现出对外部的关注,他们更倾向于提供满足或超过学生期望的知识传授与价值引导,促进学生能力提升与价值塑造,而这恰恰是其他高校难以复制的。

目标导向行为是为了改变教师对学生的行为,教师能够在高校规范外更加灵活机动地处理学生个性化需求并提升学生满意度。在课程思政情境下,目标导向行为能够帮助教师关注学生需要,实现育人承诺由内到外一致传递,从而解决、承诺内外不平衡问题;同时,教师通过和学生接触能够及时反馈学生需求,实现课程与学生之间动态的更新和交流,促进课程发展。基于此,提出假设:

H3:教师组织公民行为对育人绩效具有正向的影响作用。

H4:目标导向行为对育人绩效具有正向的影响作用。

1.3目标导向行为和教师组织公民行为的中介效应

已有研究表明立德树人与育人绩效之间是正相关关系。立德树人的导向是衡量高校致力于实现三全育人的努力程度,但立德树人导向并不直接作用于育人绩效。教师组织公民行为会带来主动从情感上乐于帮助其他教师解决问题的现象,有助于学生更加清晰地理解高校口碑所代表的价值和利益;教师在育人承诺传递过程中努力解决相关问题,不仅有利于学生的教育体验,还有助于与学生保持良好的关系。

育人绩效还来源于学生,立德树人的主要目的是为了实现三全育人和促进教师行为与育人价值一致。目标导向行为会促使教师产生获取学生信息及在高校内部传播这些信息等活动,充分了解学生并对其需求做出行为反应。由于立德树人导向的无形和感性的特点,目标导向行为将高校育人价值和学生需求紧密联系,促进立德树人导向向育人绩效转化。基于此,提出假设:

H5:教师组织公民行为在立德树人导向与育人绩效中起中介作用。

H6:目标导向行为在立德树人导向与育人绩效中起中介作用。

1.4课程思政领导的调节效应

领导方式会影响高校育人工作的投入与效果。管理者通过其榜样行为,可以为其他成员提供清晰的信号与引导,使育人价值深深地植根于教师心中。不同的领导方式会影响教师的角色认同和支持行为。

采用交易型领导方式的管理者主要通过权变奖励管理与指导教师工作。为了增进教师对立德树人的认同和对育人价值的理解,多采用经济价值交换的方式,教师基于付出和回报等价的信念响应领导和要求。交易型领导者关注目标,立德树人导向的最终目标是促进育人承诺的一致传递,交易型领导旨在让教师明确实现育人承诺的一致传递会获得奖励,育人承诺的传递会促进课程思政建设行为的产生。基于此,提出下列假设:

H7:课程思政的交易型领导在立德树人导向与目标导向行为间具有正向调节作用。

H8:课程思政的交易型领导在立德树人导向与教师组织公民行为间具有正向调节作用。

变革型领导是一种具有坚定信念和个人魅力的领导方式,可以为教师创造更好的视野,确立其角色认同、增强其内生动力、促使其努力工作。同时关注学生作为个体的情感需求,在学生理解和执行角色认同时给予选择自由。变革型领导能为教师提供一个满意的工作环境,有助于将育人代表的角色身份内化到教师的自我概念中,从而产生课程思政建设行为,并降低其职业倦怠。基于此,提出以下假设:

H9:课程思政的变革型领导在立德树人导向与目标导向行为间具有正向调节作用。

H10:课程思政的变革型领导在立德树人导向与教师组织公民行为间具有正向调节作用。

2研究设计

2.1数据收集和样本特征

研究所需数据主要通过问卷方式收集,调研历时2个月,回收问卷286份,剔除无效问卷后,得到有效问卷214份,回收率74.8%。样本高校主要考虑该高校在提供的各类课程与教学活动中实施了课程思政。考虑到经济成本和可执行性,主要采用两种方式收集数据:利用专业的问卷平台,将问卷制作成链接,便于问卷发放和填写,也便于后期数据整理和输出;通过与各大高校协作,定向发放问卷,虽然回收周期相对较长,但是问卷质量更高。样本概况如表1所示。

2.2变量测量

理论模型主要包括6个变量,自变量为立德树人导向;因变量为育人绩效;中间变量为教师组织公民行为和目标导向行为;调节变量为不同的课程思政领导方式,主要包括课程思政交易型领导和课程思政变革型领导。借鉴成熟量表对这些变量加以测量,并采用问卷调查开展数据收集。

2.2.1立德树人导向

立德树人导向是组织致力于实现理想的三全育人和激励教师行为与育人价值保持一致的程度。借鉴谭卫和欧阳康的研究,用教师了解自己角色、教师清楚育人价值观、高校会定期向教师呈现育人价值、高校管理人员重视课程思政的建立和维护、高校管理人员积极参与课程思政建设工作5个题项测量立德树人导向。

2.2.2教师组织公民行为

教师组织公民行为是教师为了帮助其他教师和学生,在组织正式职责范围外自愿表现的行为。借鉴仇勇、廖春华等人的研究,用教师行为举止与高校育人承诺相一致、教师与学生接触时会考虑言行对高校育人承诺的影响、教师会主动承担更多责任来维护高校育人形象、教师会经常向家人和朋友(无工作关系)推荐本校育人成效4个题项测量教师组织公民行为。

2.2.3目标导向行为

目标导向行为是教师试图帮助学生做出满足其需求与发展的学业决定的程度。借鉴于莎等人的研究,用教师总是设法弄清楚学生的需求、教师会尽量为学生推荐能够有效解决其问题的引导、教师会主动与学生沟通交流、教师努力让学生对课程效用有一个准确预期、教师努力帮助学生实现他们的目标5个题项测量目标导向行为。

2.2.4课程思政领导方式

将交易型领导方式和变革型领导方式纳入模型进行实证检验,借鉴徐长江等人的研究,分别用高校领导会让教师从课程思政角度看待自己工作、高校领导通常表达出对实现课程思政建设目标的信心、高校领导会在课程思政建设问题上花时间对不同岗位教师进行指导、高校领导经常强调教师建立强烈的课程思政意识的重要性与高校领导会关注教师行为是否和课程思政保持一致、如果教师行为没有达到与课程思政保持一致的标准将会受到领导责备、如果教师表现出课程思政中所要求的行为将会得到奖励、高校领导会告诉教师该怎么做才能让教师行为与课程思政要求保持一致8个题项测量两种领导方式。

2.2.5育人绩效

育人绩效主要体现为学生对课程思政的态度、认知、学习意愿等。借鉴滕文静等人的研究,用本校在社会上建立理想的立德树人形象、本校已经在目标群体中建立育人知名度、本校在同行中建立卓越的育人声誉、本校非常满意自己的立德树人推广效果、本校学生对学校有较高忠诚度5个题项测量育人绩效。

由此形成了包含27个题项的预调研问卷。在问卷调查中,题项均采用李克特7级量表:1=完全不同意;……7=完全同意。

3假设检验

3.1信度和效度检验

3.1.1信度检验

采用克隆巴赫系数(Cronbach’s α)和组合信度(CR)作为信度水平测量的指标,Cronbach’s α系数越大,表明变量测量一致性越好。信度分析显示概念模型中6个主要变量的Cronbach’s α系数大于0.8,且CR值也大于0.8,说明各量表的信度达到标准。

3.1.2效度检验

主要从内容效度和构念效度来评价量表效度。

(1) 内容效度。通过系统梳理国内外相关文献,结合高校立德树人的育人情境,甄别和筛选每个题项。模型中主要概念的测量借鉴国内外研究,采用双向翻译法进行调整。两组研究人员分别翻译同一量表,一组英译汉,另一组根据其翻译再汉译英,对比两组翻译找出差异之处,逐项商讨,依次确保题项表述既准确又适用于本研究。最后进行修改完善。基于此,测量量表具有较高的内容效度。

(2) 构念效度。主要利用收敛效度和判别效度来检验模型的构念效度。采用AMOS软件构建测量模型,验证性因子分析结果显示模型具有良好的拟合度,具体指标结果为:χ2/df为1.420;p=0.000;GFI=0.844;AGFI=0.810;CFI=0.970;NFI=0.906;TLI= 0.966 ;RMSEA=0.040。同时,各个量表的因子载荷系数均大于0.5,且介于0.7和0.9之间,测量变量的AVE也均大于0.5,这表明测量量表具有较好的收敛效度。此外,如表2所示,AVE的平方根大于表中下三角区域皮尔斯相关系数,表明整体模型具有较好的区分效度。