政策工具视角下乡镇寄宿制学校研究

作者: 罗佳慧 李纯

摘要:政策目标的实现需要发挥政策工具的有效作用。建构由政策工具和教育发展要素组成的二维分析框架,利用NVivo12软件对36份乡镇寄宿制学校政策文本进行计量统计和内容分析,发现存在政策工具的使用比例不均衡、政策工具的选择缺乏适切性和政策工具的使用缺乏长远利益考虑等问题。因此,乡镇寄宿制学校的发展必须均衡政策工具的使用比例,根据学校实际发展和政策文本内容选择合适的政策工具,加强对乡镇寄宿制学校的深入探究,保障乡镇寄宿制学校的可持续健康发展。

关键词:基础教育;乡镇寄宿制学校;政策工具;文本分析

中图分类号G521

文献标识码A文章编号10054634(2024)02005608

1问题的提出

乡镇寄宿制学校是适应农村人口居住分散特点,保障适龄儿童完成义务教育的一种特殊办学模式。乡镇寄宿制学校政策是国家对乡镇寄宿制学校的整体设计与规划,是推动乡镇寄宿制学校发展的制度保障。2001年我国首次提出在农村地区建立寄宿制学校,2010年明确将乡镇寄宿制学校发展作为国家中长期教育改革和发展的重点之一,2018年进一步强调“乡镇寄宿制学校作为农村义务教育的重要组成部分,是加快教育现代化、实施乡村振兴的有力举措”。在国家政策的支持下,乡镇寄宿制学校得到了快速发展,但也存在学校建设与布局较为落后;教师综合薪资较低,师资队伍综合素质有待提高;实践课程过于形式化,活动类型单一;资金投入相比城市学校较少,设施设备老旧与数量不足等问题。因此,乡镇寄宿制学校的发展离不开相关政策的支持,进而本研究基于政策工具视域,架构二维分析框架,利用NVivo12软件,导入乡镇寄宿制学校政策文本,采用内容分析法对其进行编码统计分析,寻找乡镇寄宿制学校政策中存在的问题,并提出相应的改进建议。

2数据来源与分析框架

2.1政策文本的选择与分析

2.1.1政策文本的选择

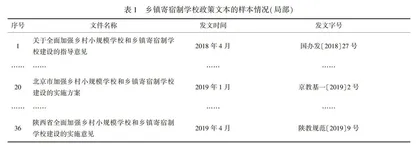

本研究按照政策出台的主体不同,在国家教育部官网,各省市教育厅、教委、政府官网等输入关键词“乡镇寄宿制学校”,检索相关政策文本。其中,在国家教育部官网上,检索选取了20份政策文本;在各省市教育厅、教委、政府官网上,检索选取了16份政策文本,具体如表1所示。

2.1.2政策文本的词频分析

词频分析是指借助NVivo12软件进行统计和分析,根据政策文本中重要词汇的出现频次,探寻政策文本的深层意义与逻辑关系。本研究将36份政策文本全部导入到NVivo12中生成乡镇寄宿制学校词云图,字体越大表示出现频次越多,位置越居中表示该词汇越重要,具体如图1所示。在36份政策文本中,重点词频为“教师”“学校”“教育”“建设”“乡村”等,表明我国乡镇寄宿制学校相关政策文本的整体规划方向和重点为学校、教育、教师等的建设与发展。

2.2基于政策工具的二维分析框架

2.2.1横向维度

横向维度为政策工具类型。政策工具是目标与结果之间的纽带,是实现特定政策目标所采用的一系列机制、手段、方法与技术,同时也是政府治理的手段。因此,政策研究中的关键便是政策工具,本研究结合主题“乡镇寄宿制学校”的特征,借鉴麦克唐纳尔和艾莫尔的理论框架将政策工具分为权威型工具、激励型工具、能力建设工具、象征与劝诫工具和系统变革工具5类,如表2所示。

2.2.2纵向维度

纵向维度为教育发展要素。基于国务院办公厅印发的《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》,分析得出纵向维度的6个要素,分别为目标原则、布局规划、办学水平、师资建设、经费保障、组织领导。进而从6个要素深入分析乡镇寄宿制学校政策中的政府行为(具体见表3)。

2.2.3二维分析框架

根据横向维度和纵向维度,架构出乡镇寄宿制学校政策文本内容的二维分析框架,横轴为5种政策工具,纵轴为教育发展的6个要素(具体见图2)。

2.3乡镇寄宿制学校政策文本编码

基于二维分析框架,将36份乡镇寄宿制学校政策文本进行编码分析,形成内容编码表(具体见表4)。A、B、C、D、E分别代表权威型工具、激励型工具、能力建设工具、象征与劝诫工具和系统变革工具。例如,“110B”表示编号为1的政策文件的第10个要点,使用的是激励型工具。

将有关乡镇寄宿制学校的36份政策文本导入NVivo12软件中,生成了包含权威型工具、能力建设工具、象征与劝诫工具、系统变革工具、激励型工具5个一级范畴、20个二级概念的政策内容编码层级图(具体见图3)。各个节点出现的频次越高,其所占的面积就越大,两者之间呈正相关。由图3可知,有关乡镇寄宿制学校的政策较为关注“权威型工具”及“能力建设工具”,较少关注“系统变革工具”。

3乡镇寄宿制学校政策工具量化分析

3.1政策文本的横向维度分析

将36份政策文本进行统计,得到641个编码,将它们归入到不同的政策工具类别中,得到“乡镇寄宿制学校”政策文本编码节点表(具体见表5)。其中,权威型工具使用数量最多,为200个,占比31.2%;能力建设工具为150个,占比为23.4%,使用数量仅次于权威型工具;激励型工具和象征与劝诫工具使用数量居中,占比分别为16.2%和16.9%;系统变革工具使用得最少,仅有79个,占比为12.3%。整体而言,在乡镇寄宿制学校相关政策文本中,5种政策工具的使用比例不均衡。

3.2政策文本的纵向维度分析

对政策文本进行纵向维度分析,从表6可以看出,乡镇寄宿制学校政策文本涵盖了目标原则、布局规划、办学水平、师资建设、经费保障、组织领导6个方面的内容,各要素在分布占比上存在一定的差异。其中,师资建设、办学水平、布局规划要素总数较多,分别为149个、145个和130个,占比分别为23.2%、22.6%和20.3%;目标原则、经费保障、组织领导要素占比较少,分别为12.3%、11.1%和10.5%。这反映出政策文本内容对学校的教师队伍建设、办学质量提升及合理规划学校布局方面重视程度高,而对学校经费保障与组织领导等方面重视不足。

3.3政策文本的横纵维度交叉分析

基于二维分析框架,从图4可以看出5种政策工具在教育发展6个要素中的使用频次有所区别。在目标原则要素中,象征与劝诫工具使用的频率最高,为35次。在布局规划要素中,激励型工具使用最少,只有1次;权威型工具使用最多,为89次。在办学水平要素中,能力建设工具使用的频次为61次,超过其他4种政策工具的使用频率。在师资建设上,使用最多的是激励型工具,为65次。在经费保障和组织领导这2个要素中,5种政策工具的使用频次都较少。整体而言,在办学水平和师资建设2个要素中,政策工具的使用频次总数较高;权威型工具在不同的教育发展要素中均有体现,在布局规划要素中尤为明显。

4研究结论与改进建议

4.1研究结论

4.1.1政策工具的使用比例不均衡

目前有关乡镇寄宿制学校的政策文本中,政策工具的使用未出现极大差距,但仍存在使用比例不均衡的问题:第一,权威型工具使用比例较高,存在过度依赖权威型工具问题。权威型工具具有强制性作用,上级教育行政部门采取行政命令指导和推进乡镇寄宿制学校的建设。同时,在部分情况下也需要使用权威型工具,才能够为学校的发展提供保障,例如经费保障、改善乡镇寄宿制学校的布局规划及办学条件等。但在乡镇寄宿制学校的发展过程中,由于受地域发展等因素的限制,存在着未执行强制性政策命令的情况。如政策中规定1~3年级学生不寄宿,但目前许多乡镇寄宿制学校均存在低龄儿童寄宿现象。第二,激励型工具使用频次较低,激励型工具的使用主要是为了提高目标对象的执行力和积极性,改善行为动力不足等问题。由于乡镇寄宿学校的特殊性,教师往往身兼数职,需要承担教学、学生生活照料、安保等多项事务,政策中却忽视了教师的新增工作量与报酬的对等关系。第三,象征与劝诫工具的使用不能直接解决实际问题,而是通过价值引导和理念认同的方式去达成政策目标,因此政策制定者往往较少使用。第四,系统变革工具的使用频率最低,因具有高风险、高难度的特点,在乡镇寄宿制学校的建设中还需循序渐进地提升使用效率,发挥其作用。

4.1.2政策工具的选择缺乏适切性

乡镇寄宿制学校政策工具的应用存在内容与工具使用缺乏适切性问题:第一,在师资建设要素上,使用最多的为激励型工具,其次是能力建设工具,两者之间使用频次具有一定差距,由于工具选择仅看重教师作为“经济人”的趋利性特点,忽视了教师能力提升要求,造成两种工具选择的失衡。第二,在布局规划要素上,政策工具的使用频率差异较大,频次较高的是权威型工具,频次较低的是激励型工具。布局规划需要上级政府部门的命令性规定,同时还需要在政策和资金方面给予保障,激励主体朝着政策目标行动,因此需增加激励型工具的使用频次。第三,在经费保障要素中,权威型工具使用频次最高,激励型工具次之。经费保障要素主要涵盖了经费的投入和管理两大部分,需进行经费制度的调整以保障学校的发展资金,且在经费的落实过程中,需要行政部门的力量,成立专门的管理小组对经费的使用进行监督。但目前系统变革工具在此要素上使用频次较低,未发挥出其应有的重要作用。第四,在组织领导要素中,政策工具的使用频次均较低,主要集中在权威型工具上,强制规定政府部门的相关责任;在激励型工具和象征与劝诫工具上频次较低,缺乏思想层面的引领和物质方面的激励,因此会影响目标对象的积极主动性,容易使其产生工作惰性,导致政策实施效果不佳。

4.1.3政策工具的使用缺乏长远利益考虑

乡镇寄宿制学校实际发展与建设过程中存在师资队伍素质与办学质量有待提升、功能性建筑规划不合理、校园设施设备老化等问题。国家近几年相继颁布了相关政策文件尝试解决这些问题,倡导培养一专多能的乡村教师,系统规划在职教师培训,拓展学校资源,与其他学校实行帮扶活动,发挥学校建设的联动作用,进一步提升学校办学水平;合理规划学校布局,完善学校基础设施设备,推动实验室、宿舍、食堂、文体活动场地的建设。但政策文本并未关注到所培养的一专多能教师是否能够满足教学需要,是否提升了教学质量?系统培养的教师是否留得住?学校间的帮扶活动是否能够持续深入开展?学校基础设施设备建成后是否能够定期维护与更新?同时针对目前乡镇寄宿制学校存在低龄儿童住宿现象、缺乏专业生活教师(往往由任课教师担任或校外聘请不具备教育学和心理学的生活管理员)这一突出问题,《关于全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设的指导意见》规定:要统筹制定寄宿制学校宿管、食堂、安保等工勤服务人员及卫生人员配备标准。该文本在一定程度上解决了低龄儿童的生活关照问题,但只将学生的照料工作归入“宿管”部分,生活教师的专业性并未得到承认,同时也忽视了学生的情感需求和过程性感受。这些都反映出政策制定者在解决问题时,不仅需要选择一些见效快的政策工具,而且还需对政策工具的优化组合进行深度思考,从而给乡镇寄宿制学校带来更加长远的利益。

4.2改进建议

4.2.1平衡政策工具的结构比例,促进乡镇寄宿制学校内生发展

政策工具是政府为实现政策目标而使用的多种技术形式。在政策工具使用时,应均衡政策工具的结构比例,根据政策工具自身优势和劣势,把不同政策工具组合互动,弥补单一政策工具的局限性,提升其使用的有效性。均衡并不是一味地将所有政策条例内容覆盖量相同,而是结合乡镇寄宿制学校发展的实际情况进行优化组合,从而达到一种动态平衡,发挥最大功效。首先,权威型工具更加强调命令性和强制性,很难发挥目标对象的内在动力,所以要适当减少权威型工具的使用频次。乡镇寄宿制学校发展到一定阶段时,不能仅靠强制性手段,还需要激发内生发展动力,形成“自下而上”解决问题的新思路,自主协调各要素并发挥它们的共同力量。同时,面对能力建设工具频率高的问题,采用“能力建设工具+”的模式,与其他工具结合使用,这样既能避免能力建设工具周期长、效果慢的劣势,又能发挥其在提升目标对象积极性和主动性上的优势。其次,由于乡镇寄宿制学校的教师相对于普通学校教师承担了更多职责和工作量,需要负责照料学生的日常生活,因此需不断完善激励型工具的使用,给予教师一定的政策倾斜与补贴。注重物质奖励的同时也要强调精神层面的奖励,给予优秀教育工作者肯定与鼓励,激发教师的内生动力,增强他们的荣誉感和责任感。最后,要适当增加系统变革工具的使用,合理地调整和增设领导、研究和管理乡镇寄宿制学校的专门组织结构,优化机构职能,对乡镇寄宿制的发展进行指导和监督,解决乡镇寄宿制学校发展过程中遇到的问题,进而提高乡镇寄宿制学校的办学水平。此外,也要重视提升象征与劝诫工具的使用频次,发挥宣传、鼓励与号召的作用,拓宽人才引进渠道,促使优秀教师向薄弱学校流动,提高乡村教师队伍素质,提升乡镇寄宿制学校的教学质量。总的来说,乡镇寄宿制学校应该因地制宜地让政策工具达到动态平衡,促进乡镇寄宿制学校的持续内生发展。