TREW模式研讨课培养批判性思维的实践与探索

作者: 伍珍 李琳

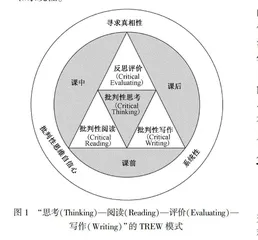

摘要:批判性思维是当代大学生不可或缺的重要素质,也是高等教育的目标之一。我国大学生批判性思维存在寻求真相性较弱、系统性不高和信心较低等问题,而大学课程设置在培养大学生批判性思维方面尚有不足。以“思考(Thinking)—阅读(Reading)—评价(Evaluating)—写作(Writing)”的TREW模式作为批判性思维培养的载体,提出适合我国教育体系的小班研讨课模式,介绍了具体的课程解决方案。教学实践结果显示,TREW模式研讨课能够显著提高大学生的批判性思维,为培养大学生创新能力提供了教学启示。

关键词:批判性思维;研讨课;高等教育;教学改革;教学方案

中图分类号G642.4

文献标识码A文章编号10054634(2024)02007009

引言

创新人才是社会发展和国家竞争的核心动力,而批判性思维(critical thinking)正是创新人才的基本素质。批判性思维是对事实、证据、观察结果等现象进行分析从而形成理性的判断,是一种辩证的思维模式,其内涵在于“质疑”和“判断”,是以独立思考为前提、以创新性思考为目标的思维模式。当前,越来越多的国家把批判性思维作为检验教育质量的标准,并积极探索创新人才的培养模式,如麻省理工学院倡导的“做中学(learning in action)”、加州州立大学的“以项目驱动学习(projectbased learning)”、牛津大学鼓励批判精神和深度思考的“小课堂教学法(smallclass teaching mode)”等。并且,许多国家(例如美国、英国、马来西亚等)也都将批判性思维的培养作为高等教育的重要目标之一。新近研究发现,中国大学一年级新生在批判性思维测试中与美国大学新生接近,然而到大三、大四时,中国大学生批判性思维下滑,显著低于美国大学生。这说明,目前我国现有本科生教育对批判性思维的培养尚有不足。李俊龙等人使用彭美慈等专家修订的批判性思维能力量表(a Chinese version of critical thinking disposition inventory,CTDICV)来测试批判性思维倾向,发现我国大学生批判性思维不足主要体现为思维方式的寻求真相性较弱、系统性不高和信心较低等问题。

本研究立足于我国大学生课程现状,剖析批判性思维缺失的成因,并试图通过设立大学生小班研讨课,以“思考(Thinking)—阅读(Reading)—评价(Evaluating)—写作(Writing)”的TREW模式来培养批判性思维,为我国大学生批判性思维能力提高和课程设置提供思路与建议。

1我国大学生的批判性思维尚存不足之处

《国家中长期教育改革与发展规划纲要》指出,大学应促进学生的全面发展,发掘学生的创新精神,提高学生分析和解决问题的能力。党的二十大报告也特别提到,要激活人才创新内驱力,强化现代化建设人才支撑。然而,我国现有本科生教育对创新思维的培养仍存在以下不足,亟需有针对性地提高学生批判性思维的寻求真相性、系统性和自信心。

(1)批判性思维的寻求真相性,是指学生个体对寻找真相的态度。拥有批判性思维的学生在寻求知识的时候能够抱着坚定客观的态度,即使与原有知识不符,也能够不刻板、不固执地追求真理。当前的大学课程以教师讲授类课程居多,其教学设计和考核大多聚焦于学生对概念、理论的知识性记忆,却忽视了对学生主动追求批判性创新的针对性训练。“重记忆”的考核模式使得学生虽然记住了大量知识点,却难以将其灵活应用,表现出较低的追求真相性。学生大多延续着追求“标准答案”的思路,然而对创新性问题的探究往往没有明确答案或唯一解决办法。在这种“重记忆”的学习模式下,学生往往难以提高自己主动寻求真相的能力,因而难以跳出现有的框架去开展创新性工作。

(2)批判性思维的系统性是指学生能够有组织、有目标地去主动解决问题,不仅关注思维的发散,也强调思维的聚合。当前的课堂讲授类课程侧重于对知识点的灌输,缺少对于学生知识应用、分析、评价并展示学习成果的考核要求,因而学生的思维系统性不足。这种教学环境下,学生往往不能将课本中所学的知识转化为有应用价值的知识,难以将书本内容与实际相结合。而学生在大学期间学习的专业课程则尤其需要学生动手实操,在产出中磨练创新思维及学术研究能力、实践应用能力,从而将所见所学与社会接轨,为未来职业生涯做准备。

(3)批判性思维的自信心是指学生相信自己的理性分析能力,愿意追求真相,并且相信自己有能力追逐真相,相信自己的判断能力。然而,目前学生主要是被动接受知识,缺乏追求知识的内驱力,难以积极主动地去获取知识、消化知识并展示学习效果,表现出批判性思维自信心不足。目前,我国大学普遍采用教师集中授课的方式,这种方式难以满足学生个性化的学习需求,更使其自主性学习动力欠缺。Anwar等学者指出,当前教学实践在提升学习者批判性思维水平上并未体现出良好的效果,学生在课堂中参与度不够,并且在课前与课后也没有对课程问题进行有效的思考。要想真正提高学生的批判思维能力,还应将课前、课中与课后练习相结合,让学生自己真正做课堂的主人,提高学生的主观能动性。

本研究采用“思考(Thinking)—阅读(Reading)—评价(Evaluating)—写作(Writing)”的TREW模式来进行研讨课教学,以期为上述问题提供有效解决思路。

2“TREW”模式小班研讨课的结构与内涵

2.1“TREW”模式小班研讨课的课程定位

以培养批判性思维为主要目标的小班研讨课与以传授专业知识技能为主要目标的传统大班理论讲授课相辅相成、互为补充。该课程一般围绕专业经典研究和前沿热点研究专题展开进一步深入学习和研讨。课程一般为有一定理论基础、希望对本学科有深入专业认识与科学探索的学生开设。每周课程中,教师针对某一研究热点和难点进行背景介绍,学生通过阅读、评价和反思文献资料,撰写反馈论文(response paper),形成独立和理性的认知,师生进行深入讨论,以此刺激学生的好奇心和挑战欲,加深学生对理论和实证研究的把握,促进学生深入理解科学研究问题和逻辑方法,培养学生的问题意识,启发学生的批判性思维,培养学生分析、整合、表达的能力。

2.2“TREW”模式小班研讨课的指导方针

研讨课起源于16世纪的德国,作为教学与科研结合的产物,研讨课能够充分调动学生在课堂上的积极性与自主性。哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学、剑桥大学等先后引入小班研讨课,训练学生的批判性思维和表达、交流能力。相比于美国,我国大学毕业后继续深造并获得博士学位、从事研究型工作的人数增长缓慢,这可能与学生在学期间对科研兴趣的培养缺失有关。而培养学生的批判性思维也是培养其科研思维的关键,相信自己的理性思维能力对于学生批判性思维的培养至关重要。我国清华大学、南京大学、中国人民大学等高校相继开展了本科研讨课程,旨在激发学生科研兴趣和参与意识。基于国内外已有的教学方式,本研究提出“思考(Thinking)—阅读(Reading)—评价(Evaluating)—写作(Writing)”的TREW模式来进行研讨课教学(见图1),以解决我国大学生思维方式寻求真相性较弱、系统性不高和信心较低等问题。

首先,TREW模式研讨课要求教师有针对性地精心设置专题讨论和辩论,从不同角度选择课前阅读材料,要求学生课前进行大量阅读并对文献资料进行反思与评价,通过写作训练来组织思想,从而刻意训练学生的批判性思维。例如,鼓励学生尝试思考“常识”的相反面(“人的记忆越准确越好吗?”),批判由常识主导的行动并思考应对方案,从而培养学生的问题意识、科学怀疑精神、挑战动机,提高学生批判性思维中的寻求真相性和系统性。

其次,TREW模式研讨课要求教师在课堂上营造友好的讨论氛围,有效组织学生讨论、展示阅读和思考成果,把握研讨节奏,并及时进行归纳总结。由于课前师生已进行了充分准备,学生进行了大量阅读、评价并在写作中组织了个人思想,所以教师已通过批阅学生作业了解了学生的思想状况,有利于在课堂上做到让学生真正“有话可说”,深入交流彼此的思想观点,实现不同思维的激烈碰撞。学生带着问题来课堂中研讨,积极参与到课程中来,可以促进学生之间的朋辈互助,提高学生的主观能动性,进而提高学习的积极性。充分的准备与和谐热烈的同辈交流氛围都能增强学生批判性思维的自信心。

再次,TREW模式研讨课要求教师有针对性地、一对一反馈学生学习效果,促进个性化培养。课堂讨论结束后,学生需要在课后及时总结所思所想,将课前的独立阅读思考和课中的师生互动交流结合起来,不断更新自己的思想,提高思维的发散性,并通过课后写作训练来聚合、升华。教师需要仔细批阅学生的习作,通过一对一面谈的方式,给予充分的优缺点反馈,提供课后拓展学习资料,帮助学生认识不足,明确进一步学习的方向。这种“一对一”的师生面谈是现有的大班讲授课难以做到的,而恰恰是这种个性化的反馈模式,能够在学生的“最适发展区”内发挥有效的“脚手架”作用,实现因材施教。

综上所述,阅读和写作是提高学生思维能力的基石,教师通过训练学生的文献阅读和学术写作等能力,来提高学生对知识的分析、评价以及沟通表达的能力,进而培养其批判性思维,增强学生思维的系统性、寻求真相性和批判性思维的自信心。同时,教师能够通过对学生阅读和写作能力的评价动态规划每个学生的学习进度和学习目标,做到因材施教,最终让每个学生都能够有效地提高自己批判性思考的能力,培养创新型人才。

3“TREW”模式小班研讨课的探索与实践成果

在教学方式上,研讨课可以采取横向与纵向交互教学法(见图2),在课程准备、课程研讨和课程反馈阶段全时程保持与学生的交流,满足学生个性化的学习需求,激发学生自主学习的兴趣,变被动学习为主动学习,通过纵向的全时程即时追踪学生的学业情况来横向提高学生寻求真相性、系统性与批判性思维自信心三方面的能力,助力全局化批判性思维的培养。

3.1课程准备(seminar preparation)

教师提前推送学习资料(如学术论文、报刊书籍、影像资料等)及学习任务(撰写阅读笔记,包括论文要点概述、观点评价、问题质疑等,同时制作幻灯片为课堂辩论作准备),助教督促学生提前预习或完成课程准备。在课前任务中,教师为学生提供预习框架,如阅读笔记模版,明确阅读要点,指导学生有效预习资料,激发学生探索科学问题、主动思考的兴趣。该阅读笔记模版能有效帮助学生解构科学研究论文的核心要素——研究问题、假设、逻辑、方法、结果、结论,激发学生思考已有研究的不足,鼓励学生提出新的问题,从而提高学生的批判性思维。教师也需要明确学生预习的目标,帮助学生做好充分的课前准备(见表1)。总之,教师通过提供明确的学习资料、任务目标、预习框架,帮助学生充分做好课前准备,才能更有效地在课堂上进行观点交流、成果展示。

此外,课前学生也可根据自己的时间灵活安排学习任务,满足个性化学习需求。课前预习有着时空分离的特点,如果人们能有效地利用这种时空的异步性,就能够督促学生将这种“阅读—思考”过程中所学的知识有效地整合到自己的知识体系中。在认知框架下,施教者在课堂上传授知识,受教者需要将这种新观点与自己已有的内在图式相结合,如果学生能够在课前预习课堂上要学的内容,那么课堂上的知识对其来说就不是全新的知识,在这种情况下,学生就能破旧立新,快速地将新知识纳入到自己的知识体系中。

3.2课程研讨(seminar participation)

教师通过对学生课前学习任务的完成情况进行学情分析,准备二次备课,调整相应的课堂教学重点和教学策略。

教师在课堂上通过讲授、答疑、学生讨论、辩论、竞赛、学术报告、成果展示等方式,激发学生的深度思考。课中也可通过组织课堂讨论来解决学生课前带来的问题,增强学生提出问题和参与讨论的积极性,提高学生提出问题和解决问题的自主性,提高学生批判性思维的自信心,循序渐进,促进教学效果的提升,最终达到自主学习的目的。教师在研讨课中需要重视学习方法的指导以及课堂讨论的总结与升华,旨在提高学生批判性思维的系统性。