江苏与香港中文教师教育课程比较研究

作者: 罗仁杰

[摘 要] 教师教育课程是教师教育的核心要素,江苏与香港两地拥有共同的中文语用及文化传统,具有开展中文教师教育课程比较研究的天然基础。分别以南京师范大学与香港教育大学为例,比较两地中文教师教育课程的整体结构以及公共基础课程、学科专业课程、教育类课程与选修课程等课程类别的特点及异同。发现在课程结构上,江苏高校强调学科性,香港高校凸显师范性;公共基础课程中,江苏高校注重思政性,香港高校尤重通识性;学科专业课程中,江苏高校重视系统性,香港高校侧重导论性;教育类课程中,江苏高校取径标准化,香港高校彰显专业性;选修课程中,江苏高校规整严密,香港高校自由多元。由此提出

可供我国中文教师教育课程进一步优化改进的启示,即加强各门各类中文教师教育课程的横纵双维耦合性、凸显课程“培养未来语文教师”的特性、强化课程“理论实践互嵌”的全实践性、探索促进师范生个体性PCK生成的专门实体性课程。

[关键词] 教师教育课程;中文教师教育;课程比较;中文教师教育课程

[中图分类号] G642.3 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2024)05-0066-11

1 问题提出

教师教育是教育事业发展的工作母机,一个国家的教育质量超越不了其教师的质量,一个国家的教师质量更超越不了其教师教育的质量 [1]。而在诸多教师教育范畴要素中,旨在回应“用什么来培养教师”的教师教育课程更是居于“重中之重”的核心地位。其能够最为直观地彰显教师教育内蕴的目标与价值,决定并保障着教师培养及专业发展的根本质量。在此意义上,可以说一个国家的教师教育质量同样难以超越其教师教育课程的质量。

回顾十余年来我国教师教育课程的相关改革,2011年首部专门针对教师教育课程的国家标准——《教师教育课程标准(试行)》颁行,标志着我国教师教育课程正式进入“标准化时代”;2017年“师范类专业认证”工作启动,“教师教育课程与教学”被列为三级认证的核心监测指标;2018年《全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》特别对教师教育课程提出“厚基础、宽口径、多样化”的建设要求;2022年《新时代基础教育强师计划》也重申要“改革师范院校课程教学内容”。可见教师教育课程在国家政策话语中已然得到应有的关注与理想构建。但这并不意味着其必然能够转化为相应的专业实践。这是因为教师教育课程本身的概念内涵复杂多元①,内蕴着教师教育学科独有的广域综合性、多级交叉性、二阶嵌套性等特殊属性 [2]。比如,一项针对我国教师教育课程研究的大规模调查指出,受制于研究者多为教育学背景,既有研究存在局限于“教育类课程”的窄化趋势,而关于“学科专业课程”等其他类别课程的研究鲜有涉及,由此导致教师教育课程的学理探究与实践改革形同“螺蛳壳里做道场” [3] 。此外,基于不同学科逻辑的“学科教师教育课程”研究同样不容乐观:虽然“教师教育课程设置应当关注不同学科之间的差异” [4] ,然而事实上就连“学科教师教育”这一上位概念都长期未能得到充分讨论,依然处在“隐而未彰”的模糊状态 [5]2。因此,本研究聚焦于中文教师教育课程,并将中文教师教育的通识课程、学科专业课程以及教育类课程等完整课类均纳入研究范畴,以此为切入点开展学科教师教育课程的横截面研究。

“中文教师教育”的上位概念无疑是语言教师教育(language teacher education),然而中文作为我国通用语言文字的特殊属性使其难以像英语作为母语、第二语言或面向它语者(TESOL)的教师教育课程一般开展全球范围内的大规模比较研究。但实际上,我国香港地区具有开展中文教师教育课程比较研究的良好先天条件与得天独厚的基础。一方面,香港作为特别行政区背靠内地、面向世界,在文化语境、教育政策等方面虽与内地存在一定差异,但不可否认香港与内地拥有“打断骨头连着筋”的深厚文化传统;突出表现为中文既是香港“两文三语”的关键组成,中文科也是香港基础教育课程的必修学习领域。另一方面,香港在中文师训理念及方式、教师教育大学化等方面与全球接轨,尤其是近年来与内地在教师教育领域的合作愈发深入,比如2022年9月“苏港澳高校教师教育专业联盟”宣告成立,更为江苏与香港(以下简称“苏港”)两地教师教育开展比较研究提供了合作基础与背景。着眼于此,本研究对苏港中文教师教育课程开展比较研究,旨在回应以下研究问题:当前苏港两地的中文教师教育课程现状如何?两地课程有何异同及其缘何产生?有何可供我国中文教师教育课程进一步优化改进的启示?

2 研究对象及方法

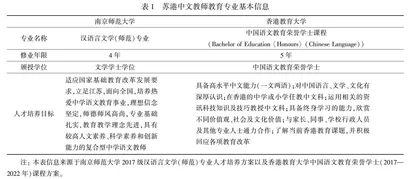

历经百年学制的更迭,内地与香港现已形成各具特色的教师教育体系。从组织机构来看,内地形成了以师范院校为主体、高水平综合性大学共同参与的教师教育体系。其中师范院校包括师范(高等)专科学校、师范学院和师范大学等不同层次的院校。香港教师教育体系则以香港大学、香港中文大学等综合性大学为主体,仅有香港教育大学一所以教育学科为主的单科类师范大学 [6]。据此,本研究选取南京师范大学(位于江苏,以下简称“苏校”)以及香港教育大学(The Education University of Hong Kong,以下简称“港校”)作为研究对象,对两校中文教师教育课程的整体结构与各具体课类开展比较研究。之所以选取上述两所院校,一方面是因为两校均为地方性师范类高校,整体办学层次、水平与规模相近,且在中文教师教育专业①及课程建设上具有较为悠久的历史与特色,代表性、相似性与可比较性较强(详见表1);另一方面,笔者曾长期负笈上述院校求学并开展中文教师教育相关研究,对相关研究数据及资料的可得性、全面性与具身性较强。

基于研究对象的选择,本研究主要采用文本分析法、二次分析法、访谈法、文献研究法等,对两校中文教师教育课程的相关文本②(如专业人才培养方案、各门各类课程教学大纲、教学实习有关规定等)进行收集整理并开展文本分析,对课程学分、学时等有关数据开展二次分析。此外,通过对两校部分

① 根据《国际教育标准分类》,“专业”(major)指代中国、苏联等国高等教育制度中培养学生的各个专门领域,大体相当于“课程计划”(program)或美国高校的“主修”,故本研究统称为“中文教师教育专业”。参看:顾明远主编《教育大辞典(第3卷)》,上海:上海教育出版社,1991年出版,第26页。

② 本研究选取南京师范大学2017级汉语言文学(师范)专业人才培养方案以及香港教育大学中国语文教育荣誉学士(2017—2022年)课程方案。

中文师范生开展访谈来为前述研究结果提供辅助、补充及验证,尽可能对苏港中文教师教育课程的现状进行真实还原、描述解释与学理探究。

3 苏港中文教师教育课程的多维比较分析

3.1 课程结构:苏校强调学科性,港校凸显师范性

从课程整体情况看(见表2、表3),尽管苏校中文教师教育专业的学制(四年)较港校(五年)更短,但其课程总学分(161学分)反而多于港校(156学分)。具体而言,苏校课程多集中于前6学期,港校则有7学期密集设课。这意味着苏校不得不将更庞大的课程容量压缩进更为有限的人才培养时间与空间中,其师范生的修课密度与学业压力由此可见一斑。

从各类课程的结构关系①看(见图1),苏校具有典型的“将专业建在学科上”的学科中心取向,“学科专业课程”是占比最大的课类(40.4%),近乎“教育类课程”(14.3%)的4倍之多;与公共基础课程(30.4%)一并构成了“一体两翼”的课程结构关系。可见苏校对中文师范生的中文学科素养要求较高,将学科教育(即“学科性”)置于中文教师教育的核心。相对的,港校尤为注重中文师范生的教育学科素养(即“师范性”②),“教育类课程”(34%)位居该校各类课程的首位,学科专业课程(29%)与公共基础课程(18%)次之,三者呈现“倒金字塔型”的阶梯结构特征。总体而言,苏港两校在中文教师教育课程结构上鲜明地体现出差异化取向。

① 由于两校课程文本对教师教育课程类别的划分不尽相同,考虑到各校课程术语内涵的实际所指及其具体内容各有差异,为保持概念使用的一致性,笔者采用《教师教育课程标准(试行)》中的“公共基础课程”“学科专业课程”与“教育类课程”等官方语词称谓;另外根据课程内容的特殊性单列“毕业论文”与“选修课程”。在上述五项课类的基础上重新归类并比较两校课程。

② 本文并不旨在专门探讨何为“师范性”与“学科性”的本质内涵,在此仅用作揭示两校的整体课程结构特征。

3.2 公共基础课程:苏校注重思政性,港校尤重通识性

对于公共基础课程而言(见表4),两校均设有语言类、计算机类与通识教育类3个课类。在此基础上苏校依循国家教育行政部门对于高校本科教育的统一规范性要求,额外设有“思政类”等3项各专业本科生必修课类。总的来看,苏校的公共基础课程占比(30.4%)高于港校(18%),其中又以思政类课程占比最高(36.7%);港校则以通识教育课程为主(78.6%)。

需特别关注的是:

思政类课程是我国高等院校肩负立德树人根本使命的重要载体。其不仅需要培育起师范生正确且坚定的政治立场与理想信念,更在一定程度上影响着师范生师德师风以及从教情意的涵养。纵然港校更为强调多元文化以及师范生“尊重与理解差异”的多元价值观教育,但培育未来教师“爱国爱港”的核心价值观、民族国家意识与家国情怀的宪法和基本法教育、国史国情教育、师德师风教育、国家安全教育不容弱化或缺位。因此,要将“课程思政”贯穿于中文教师教育全过程之中,挖掘专题性思政课程与其他各类教师教育课程间的耦合效应,不可仅仅依靠传统思政课程的“孤军奋斗”。

语言类课程方面。不论是苏校的英语分层课,还是港校额外增设的普通话与广东话增润(enhancement)课,均带有鲜明的“应试过关”导向,即旨在帮助师范生达至毕业所要求的语文水平。因此,语言类课程也难逃公共化、浅表化、同质化(“什么专业学的都一样”)甚至沦为“水课”的窠臼,弱化了其本应服务师范生专业学习及未来教学实践的专业性“初心”。

类似的,体育类课程不仅应帮助师范生获得其作为大学生自身的运动学业的阶段性发展(如运动知识、运动技能、运动素质和运动伦理等) [7] ;还应当在体育教师教育者(physical teacher educator)的指导下习得作为中小学各科教师(非体育科目教师)所必要掌握的中小学体育理论与实践知识、技能、伦理等(比如中小学生特有的运动技能学习规律等),以此来为中小学五育并举以及中小学生健康发展提供应有的专业知识与技能支撑。遗憾的是两校这方面尚有缺位。

此外,面对元宇宙、AR、VR、大数据、人工智能技术,尤其是自然语言处理工具ChatGPT的变革性发展,计算机类课程理应帮助师范生客观认识上述新技术与新工具存在的优势与问题,继而将其适恰运用于未来的基础教育教学实践。此外,更重要的是要增进师范生“整合技术的学科教学知识”(Technological Pedagogical Content Knowledge,TPACK),而不能仅仅停滞于短时性的“考级过关”以及传统老旧的“Office实操”课程内容。对此,港校的“电子学习历程档案”课程则具有突出特色,不仅运用信息技术为师范生职前学习历程的长期性、过程性、形成性评价赋能,还籍由师范生自主策展、制作并上载其学习历程至电子平台这一形式,潜移默化地提升了师范生教育数字化的素养与技能。

特别要关注的是,通识教育类课程长久以来都是香港高等教育的标志性成果,港校不仅成立负责本校通识教育课程建设的专门性机构“通识教育事务处”(General Education Office,GEO),还开设了7个不同类型层次、超过200门的通识课程群,凸显了港校通识教育的内在连贯性、系统性与层次性。相对的,苏校则主要是根据不同的学科与学习主题横向平行设课,“拼盘式”体系不仅可能会使各类通识课程间的内部关联性被遮掩和旁落,更谈不上与学科教育、专业教育等外部课程形成深层次的耦合关系与育人合力。此外,两校作为师范类高校,目前通识教育类课程中名称涉及“教育”的课程仅占4%~5%。笔者认为,尽管在师范院校综合化转型背景下,相关院校的师范生的比例持续下降,但可否建设面向全体本科生的教师教育通识课程,以此为师范院校各专业学生打上“师范烙印”、奠定“教育底色”,这值得探讨①。