我国劳动教育政策研究文献的系统综述

作者: 蔡彬彬 刘莉

[作者简介]蔡彬彬(1998—),女,福建泉州人。硕士研究生,主要研究方向为幼儿劳动教育。*[通信作者]刘莉(1984—),女,湖南湘潭人。博士,讲师,硕士生导师,主要研究方向为学前教育政策、学前教育评价。[摘要]劳动教育在五育中独立地位的回归,使得社会及学界对劳动教育的关注日益提高。以中国知网(CNKI)为文献来源进行检索,结果显示在2015年之后劳动教育政策研究文献急剧上升。采用系统综述的方法,筛选出劳动教育政策研究的有关文献共29篇,研究发现当前我国劳动教育政策研究主要集中在3个方面,分别是劳动教育政策历史演变的研究、劳动教育政策文本的研究,以及劳动教育政策评价的研究。文献研究主要发现劳动教育政策演变的阶段性特征具有一致性,劳动教育目标从工具理性转向价值理性,劳动教育课程呈现由单一走向综合的趋势。相对于教育政策的范畴来说,研究还可以进一步丰富与深入,因此,建议拓宽劳动教育政策研究的范围,深化新时代劳动教育内涵的理解,监测劳动教育政策实施的效果,借鉴劳动教育政策的国际经验。

[关键词]劳动教育;劳动教育政策;系统综述

[中图分类号]G642.4[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2023)01-0028-06

0引言

2018年9月10日,习近平总书记在全国教育大会上发表重要讲话,要求把劳动教育纳入培养“德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的总体要求之中,明确提出构建德智体美劳全面培养的教育体系。此后,习总书记又在多个场合强调了劳动教育在培养新时代高素质人才中的重要使命,论述了新时代的劳动教育作为五育融合教育的起始点和凝结点,在促进个体道德品质、身体技能、认知思维、审美艺术等方面的发展价值。2020年教育部印发《中共中央关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》,提出了劳动教育的基本原则、构建劳动教育体系的思路,而《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》则进一步为学校组织劳动教育指明了方向。劳动教育作为五育中独立地位的回归,作为国民教育体系的重要内容,引起了学校及社会的广泛关注,学者们对劳动教育政策进行了历史变迁的研究与相关政策文本的解读。

劳动是人类的基本社会实践活动,对学生实施劳动教育有助于促进个体的全面发展,也是培养社会主义建设者和接班人的时代要求。劳动教育是以促进学生形成劳动价值观和养成劳动素养为目的的教育活动[1]。劳动教育政策是有关政府部门对劳动教育目标、劳动教育内容、劳动教育课程组织与实施的途径及条件保障、评价等的系统规划。劳动教育受所处时代的政治、经济、文化等因素的影响,因此,国家劳动教育政策会随着社会时代变迁。对于研究者而言,应关注不同时期劳动教育政策所具有的特征、劳动教育的内涵与体系,以及对这些政策产生影响的思考与评价。本研究以近年来我国劳动教育政策研究文献为研究对象,分析劳动教育政策的历史演变、劳动教育政策的文本内容、劳动教育政策的评价。拟对现有的研究文献进行较为系统的梳理,以期为进一步从事劳动教育政策研究提供新思路,同时更加清晰地了解我国劳动教育政策研究的进展。

1文献的检索方式

系统综述(Systematic Literacy Reviews,简称为SLRs)是一种全新的文献综合方法,最初用于临床医学研究。因其有具体稳定的步骤和可复制、被广泛认可的程序,在知识爆炸的数字网络时代更加适用于对海量剧增的研究成果进行筛选分析,相比起以往经验性的总结也更具说服力,因此逐渐被其他专业领域在研究伊始进行的综述工作所采纳。

1.1文献检索的标准及结果

系统综述的第一步也是研究的重点,在于明确文献搜集的标准及其范围。本研究的研究问题是我国学界对于中国劳动教育政策研究的进展,且劳动教育作为具有我国特色的社会主义教育发展的重要组成部分,在用语表述及具体内涵、外延等方面都与国外“生存教育”“生活技能学习”等有较大的不同。因此,本研究在进行文献检索时排除了学位论文以及外文期刊,也没有将发表在外文期刊上的以中国劳动教育政策为主题的文章纳入检索范畴。本研究主要按照主题词检索与专业检索两种检索方式进行文献的搜集工作。

知网作为我国最大的知识资源总库和期刊检索平台,有利于保障文献搜集的全面性。知网上的发表年度分布趋势图显示,以2015年为节点,2015年之后以“劳动教育政策”为主题的学术论文发表数量呈非常明显的上升趋势,并在2020年达到高峰极值,而2015年之前相关文献发表数量在3篇以下,且相关度较低。因此,本研究仅将发表于包括2015年在内至今的文献纳入筛选范围,其余年份不予采纳。

在第一轮筛选过程中,截至2021年9月,在中国知网(CNKI)平台以“劳动教育政策”为主题词进行检索,检索结果显示共有45篇文献,筛选剔除22篇书讯、英文文献、学位论文等其他不相关的文献后共获得23篇有效文献。为进一步确保文献的全面性,通过知网平台的专业检索方式,以“劳动教育”和“劳动教育的政策”为并列主题词进行第二轮检索,结果显示有5篇文献,删除与第一轮重复选项1篇,共计获得4篇有效文献。此外,为避免两轮检索中出现结果遗漏,以“劳动教育课程”“劳动教育的政策”作为并列主题词进行专业检索,删除无关选项及重复选项,获得2篇有效文献。综上,最终获得29篇有效文献进行综述。

1.2所筛选文献的基本特征

劳动教育政策研究具有时间上的聚焦性,主要跨度为2015年至2021年,其中2015年有1篇,2019年有5篇,2020年有14篇(48%),2021年有9篇(31%)。恰逢2019年与2021年是新中国成立70周年、中国共产党建党100周年的重要时间节点,因此大量的劳动教育政策研究在这一周期集中发表,且以对建国建党以来我国劳动教育政策发展历程的剖析为主体(21篇,72%),出现频率最高的篇名关键词包括“嬗变”“发展与变迁”“反思与展望”等。

这些政策研究主要从宏观层面评述劳动教育政策本身,或者借鉴某一研究理论进行政策变迁的研究,如渐进主义、历史制度主义。劳动教育作为学生全面培养的重要内容之一,需要通过各级学段的实施才能落实,然而政策研究对象更多聚焦在文本内容的研究上,仅有6篇文献明确以中小学劳动教育政策为主。由此可见,我国关于劳动教育政策的研究还处于起步阶段,随着劳动教育政策的落实其研究范围将不断扩大。

2文献研究的主要发现

知网的检索结果显示,劳动教育政策的研究聚焦在3个方面,首先是对建党或建国以来颁发的劳动教育政策文本的历史梳理与总结分析;其次是以政策文本的内容为研究对象进行阐述与解释;最后是关于劳动教育政策评价的研究。通过对这3个方面的研究文献的整理与分析,研究呈现出劳动教育政策演变阶段性特征的一致性、劳动教育目标从工具理性转向价值理性、劳动教育课程呈现由单一走向综合的趋势、劳动教育政策评价的多视角。

2.1劳动教育政策演变阶段性特征的一致性

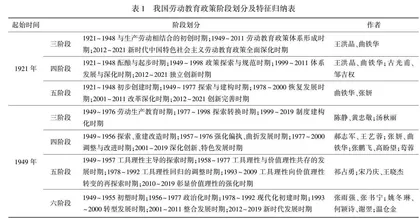

从历史演变的视角而言,学者们对劳动教育政策的研究在时间阶段的划分上呈现出一致性。目前,大部分研究选取劳动教育政策文本发文的起始时间主要是1921年和1949年,即以建党和建国以来颁布的劳动教育政策为研究对象,并依据特殊的社会时代背景、转折点将其变迁过程大致划分为几个重要的阶段,其中,以四分法为代表的划分居多。此外,尽管用词表达等有所差异,但是学者们对于劳动教育政策演变过程中各个时间阶段呈现出的主要特征、共同点等已达成普遍的共识,具体的划分阶段类型及其特征归纳,如表1所示。

2.2劳动教育目标从工具理性转向价值理性

研究表明,劳动教育政策在政策目标的选择与设定的演进道路上历经了工具理性与价值理性的博弈,其背后受到不同历史时期社会综合因素的影响[2]。以“四分法”为例,1949~1956年这一阶段政策以解决中小学生毕业就业问题、促进生产劳动为主要目标;1957~1976年这一阶段以服务思想改造为目标;1977~1997年以助力现代化建设为目标;1998年至今则不断强化以育人功能为导向的目标,致力于提升学生的综合能力,促进全面发展。总体上,建国以后到20世纪90年代之间主要以工具理性为主导,90年代中期开始转向价值理性,而今普遍认为政策目标在演进过程中逐渐聚焦于其育人的功能,偏重于劳动教育的价值理性。

孟凡华解读了20世纪50年代、90年代以及2020年的4份国家劳动教育政策文件,指出不同阶段劳动教育政策中所体现出的劳动教育育人重点发生了变化,1958年《关于教育工作的指示》重视体力劳动、强调生产劳动教育,为今后很长一段时间生产劳动教育的地位奠定了基础;1993年《中国教育改革和发展纲要》和1999年《中共中央、国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》开始逐步关注劳动教育对人自身价值、综合素质等的作用;2020年《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》则进一步明确了劳动教育的总体目标为树立正确的劳动观念、具备必备的劳动能力、培育积极的劳动精神及养成良好的劳动习惯和品质[3]。王洪晶等基于渐进主义的视角对中国共产党百年来劳动教育政策的经验进行分析,指出政策随社会环境演变的过程中,我国劳动教育也实现了由服务于经济生产建设的劳动能力到强调以人为本的劳动素养的政策目标转向[4]。

2.3劳动教育课程呈现由单一走向综合的趋势

劳动教育课程是实现劳动教育政策目标的手段,建国后至今的中小学劳动教育课程,总体上呈现由单一走向综合的趋势,这体现在劳动教育的课程内容、课程实施途径、课程评价等方面。

劳动教育课程的内容是实现劳动教育的重要载体,是课程的重要组成部分。学者们通过政策文本的研究分析发现,劳动教育内容具有时代的阶段性。建国初到1956年,政策对劳动教育内容的规定倾向于以单一的体力劳动为主,教授劳动的基本技能;文革期间劳动教育被视为阶级斗争的工具,内容上提倡勤工俭学,以“劳动”代替了“教育”;随着市场经济竞争对人才素质的要求从体力转向智力,劳动教育内容指向脑力劳动,强调劳动技术教育,且这一时期劳育成为德育的途径之一,内容延伸至思想道德素质教育;21世纪初开始成为素质教育的手段,关注劳动情感和劳动精神,培养学生的综合素质。

有学者整理与概括了20世纪上半叶及新中国成立以后中小学劳动教育在课程标准中表现出的不同形态,从最初受“实用主义”影响以农业、手工等形式出现,到成为共产主义道德教育的一部分,再到后来由生产劳动导向转变为实践活动导向[5]。现有研究普遍认为学校劳动教育的内容整体上发生了如下变化:最初以课外活动为主,配合学科课程,直接参加家庭劳动、生产劳作,以实验学习、社会实践、勤工俭学等形式呈现,设置劳动课,如手工劳动课;到将生产劳动列为正式课程,开设劳动技术教育课,教授科学技术;2000年后则由独立课程科目纳入综合实践活动课程,并成为学生综合素质评价内容的重要组成部分之一。

劳动教育课程的实施途径由最初的学校课堂教学发展到现在的多元化,通过不同学科不同专业的有机渗透、校内外的实践体验活动等实现家园社协同共育。曲铁华等解析了建党百年来劳动教育课程政策的历程,认为在劳动教育课程的实施方式上清晰地反映出由单一化走向多样化的特点。20世纪三四十年代以课堂传授劳动知识技能的形式为主;新中国成立初期则以学科教学和参观生产劳动为主要方式;改革开放及党的十九大以来实施方式与时俱进,提出以课内外劳动、家务劳动、新型服务性劳动等多途径、多渠道地落实劳动教育课[6]。学者余彦峰基于教育政策历史演变的视角探索了新时代中小学劳动教育课程实施的途径,认为应从开发校本课程、组织多样化实践活动、提高家校融合等方面展开[7]。丁婧对《关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见》和《大中小学劳动教育指导纲要(试行)》这两份文件进行解析,认为当前应在以学校为主要阵地多情境渗透劳动教育课程的基础上开发家庭及社会的资源,调动家校社等多方主体以营造良好的课程实施环境[8]。