学业投入在大学生自我效能与成就目标间的中介效应研究

作者: 樊云云 孙雁娥 樊丽丽

[ 摘 要 ] 大学生成就目标、自我效能感与学业投入等主题越发成为高等教育大众化时期大学生心理与教育研究领域的焦点话题。以某重点师范大学3 493名在读本科生的调查数据为基础,对学生的学业投入、自我效能感与成就目标之间的关系进行了实证研究。结果表明:大学生自我效能感与学业投入程度、成就目标定向之间具有显著相关性,且自我效能、学业投入程度对成就目标定向具有预测作用,学业投入程度在自我效能感与成就目标定向中起部分中介作用。

[ 关键词 ] 自我效能感;成就目标定向;学业投入度;中介效应

[ 中图分类号 ] G655 [ 文献标识码 ] A [ 文章编号 ] 1005-4634(2023)02-0025-08

1 问题提出

随着高等教育大众化的持续推进,我国高校在校生人数也在不断攀升。与此同时,大学生在校期间的学习适应问题和校园生活适应问题逐渐多了起来,有些学生进入大学后在学业上较长时期处于低迷状态,在生活上缺乏规律性,有些学生在新的学习环境中尽管非常努力但却时常处于不良应激状态,还有些学生则由于实在无法适应大学阶段的学业要求不得不终止学业,提前退出校园。这些在高等教育精英化时期存在的个别现象和个人困扰逐渐演变成为高等教育大众化时期的普遍现象,且快速地成为公众视野中的公共议题,由此引发了越来越多专业研究人员的密切关注和持续追踪。较早进入高等教育大众化国家的学者们对此话题的关注和研究也更早一些,并从不同视角就这一话题展开了研究,其中尤以心理学家对此展开的研究及取得的成果更具影响力。学生进入大学后,势必面临着各种适应问题,每当遇到不同学业环境、不同人际关系和不同目标要求时,不同个体的反应方式和应对措施也是不同的。那些适应不良的学生所具有的共同特征就是其都表现出程度不等的迷茫和回避的情绪状态,缺乏积极的自我效能感[1-2]。自我效能感(Self-efficacy)作为学习动机理论的重要组成部分,是美国心理学家班杜拉(A.Bandura)于1977年提出的一个重要概念,是个体对自己具有组织和执行达到特定的成就的能力的信念[3]。班杜拉指出,人的行为受行为的结果因素与先行因素的影响,由此引申出自我效能感概念中既有结果期望,又有效能期望。大学生正值个体身心迅速成长发展的关键时期,日常在学习认知活动、个体动机、情绪及行为选择方面难免受各类因素影响,其中自我效能感在不同程度上发挥着特定的影响作用[4],如决定对专业的选择以及对该专业学习的坚持性,影响学生在困难面前的态度和对新技能获得的表现。

20世纪80年代,德维克(Dweck)等将社会认知框架的最新研究成果和以前的成就动机研究成果相结合而提出了成就目标理论(Achievement Goals),根据人们对能力持有的不同内隐观念将成就目标分为掌握目标和表现目标。而后一些学者提出了四分法,即掌握—趋近目标、掌握—回避目标、成绩—趋近目标、成绩—回避目标。采取掌握趋向目标的个体倾向于掌握知识,努力发展个人能力;而采取掌握回避目标的个体倾向于努力避免失去个人技能和降低个人能力,避免遗忘所学的知识或犯错误;采取表现趋向目标的个体倾向于超越他人;采用表现回避目标的个体倾向于努力避免自己表现不如别人[5]。这也是目前教育领域有关学生成就动机研究的最为活跃的领域之一[6],在学生认知形成及学习策略获得、学生学业表现、体育运动及未来职业生涯领域等方面都有明显的影响作用。如有研究者考察了成就目标定向、测验焦虑与工作记忆的关系[7],也有大量研究表明成就目标是学业成绩的预测变量,其中也包含一系列的中介过程[8]。因此,以大学生作为研究对象,探索其成就目标形成的相关因素作用的进程仍需不断推进,研究体系仍需不断完善。

学业投入(Degree of Academic Input)不仅是学业成就的重要预测变量,也是衡量学习质量的有效观测指标,而且还能对学生的发展和成长产生深远影响[9],能够反映出学生在学习过程中持续的努力与付出。关注学习投入更有利于学生提高学习兴趣,激发学习潜能[10]。大量的研究都以学业投入作为因变量来反映自变量对其的影响程度,如考试制度信任对大学生学业投入意向的影响程度,结果显示一般考试制度的信任能有效地影响个体学业投入意向[11]。也有研究从社会认知理论的视角去探究在线学业情绪对学习投入的影响[12]。结合前人大量研究经验,学业投入程度可以预测学生学习质量的变量,但是否可以将其作为自变量去探究对其他因素的影响需要继续探索。

总体而言,作为学习心理与行为的核心变量,学生的成就目标、自我效能和学习投入及其相互关系已经受到越来越多的关注,并且还将继续得到更为广泛的关注和持续性研究。本研究将在前人研究成果的基础上进一步探析这三者之间的关系模型是怎么样的以及其是否存在直接或间接的链式作用,以相关文献作为基础资料提出假设并进行验证,分析自我效能感、学业投入程度与成就目标定向之间关系的作用机理。

2 研究设计

2.1 研究样本

本研究的经验数据来源于S师范大学本科生。S师范大学是一所省属重点大学,是国家中西部重点建设大学之一,在全国师范类院校中处于中上游水平,在所属省份师范院校中居于顶端。采用问卷收集一手数据,共获得有效样本3 493份。这些样本的人口统计学特征分布如下:从年级分布来看,大一、大二、大三、大四年级学生所占比例分别为46.7%、27.3%、16.6%、9.4%;从性别分布来看,男生1 676人,占48%,女生1 817人,占52%;从学生身份分布情况来看,担任干部学生人数为968人,占27.7%,未担任干部学生人数为2 525人,占72.3%;从学生户籍来源分布来看,生源地在农村、乡镇、县城和城市的学生占比分别为23.6%、22.4%、7.5%、46.5%;从学生所学专业的属性来看,师范类专业学生人数为2 106,占60.3%,非师范类专业学生人数为1 387,占39.7%。

2.2 研究工具

成就目标问卷中文版选自陈会昌等翻译的《人格心理学(第六版)》。该问卷采用李克特7点计分法计分,其Cronbach α系数为0.900。本研究关于学业投入及自我效能感的调查问卷来自杨晓丽、陈富对师范类大学生学业投入程度的相关研究[13],该问卷的开发过程完整,是一份可以借鉴的完整问卷,其中包括学习目标与态度、学习过程中克服困难的努力程度、学习兴趣与动机、自我效能感和学习时间投入等5个维度。本研究认为自我效能感是学生对自身能否完成一项任务的心理预期,并不直接反映学业投入,因此本研究将其中的自我效能感维度抽出形成单独的《师范大学生学业自我效能感问卷》,剩余的4个维度组合形成《师范大学生学业投入程度调查问卷》,两份问卷均采用李克特4点计分法计分,对其进行信度检验,结果为《师范大学生学业自我效能感问卷》的Cronbach α系数为0.870,《师范大学生学业投入程度调查问卷》总量表的Cronbach α系数为0.917,可以看出问卷的信度系数均高于0.800,达到理想水平。

2.3 数据分析

采用SPSS21.0统计软件进行分析,计算大学生自我效能感、学业投入程度与成就目标定向的相关系数,采用process插件进行中介效应分析,用偏差校正的百分位Bootstrap法进行中介效应检验,将重复取向设定为5 000,中介效应量的置信区间为95%。

2.4 研究假设

对过去的研究汇总发现,大多数还是以成就目标定向为自变量、自我效能感为因变量进而研究两者的关系。本研究注意到,以往研究忽略了一个重要的基本事实,那就是:无论是自我效能感还是成就目标均非完全属于起始变量或结果变量,或者说均非自始至终一直就是起始变量或结果变量,而是动态变量,因为它们在不同的阶段会以不同的“身份”出现。也就是说,随着时间的流变和个体学习经验及所处情境的变化,在一个阶段表现为结果变量的变量可能成为下一个阶段的起始变量。随着时间的推移,个体教育经历越丰富,学习经验越多,这种变量属性和身份的变化性就会越大。基于上述考虑,本研究以自我效能感为主要的变量去研究对成就目标定向的直接或间接的影响效应,基于此,提出以下假设:

(1) 大学生的自我效能感对成就目标定向有直接预测作用。

(2) 大学生的自我效能感还可以通过学业投入程度及各维度的中介作用进一步预测学生的成就目标定向类型。

3 研究结果

3.1 样本个体特征与各量表之间的相关性分析

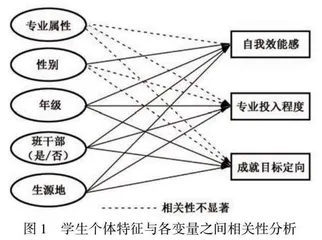

本研究将学生的基本情况特征与3个量表进行了相关性统计分析,结果见图1。从相关分析结果可以看出:不同性别大学生与自我效能感的相关达到显著(r=-0.038,p<0.05),与学业投入程度(r=-0.011)、成就目标定向(r=-0.002)的相关性不显著(p>0.05);不同学生身份(是否学生干部)与成就目标导向(r=0.067)、学业投入程度(r=0.063)以及自我效能感(r=0.059)的相关均达到显著(p<0.05),且与成就目标定向的相关系数(r=0.067)最高;专业及属性(是否为师范专业)与3变量间的相关均不显著(p>0.05);年级、生源地与所研究的3个变量呈现出显著的相关性(p<0.05),说明年级和生源地的变化与学生自我效能感、学业投入程度以及成就目标导向的形成密切相关,且从数据中发现,不同生源地的学生与成就目标定向的相关系数值(r=-0.048)最高,与自我效能感系数值(r=-0.059)最低,而不同年级的学生恰与其相反,与自我效能感的相关系数(r=-0.041)最高,与成就目标定向系数值(r=-0.091)最低。图1 学生个体特征与各变量之间相关性分析

大学时期无论是对学生自身还是对社会的发展都是一个关键而又特殊的阶段,在自我效能感、学业投入、成就目标变量上都呈现出明显的差异。班杜拉认为,自我效能感决定了人们如何感受、如何思考、如何自我激励以及如何行动,并具有重要的健康功能[14]。本研究还发现,相较于男生,女生的自我效能感较好,在学习投入与成就目标方面无显著差异。这一发现明显不同于其他研究结果,较早时期对3所理工和综合高校大学生学习动机进行的一项研究表明,男生在“希望成功”上占优,而女生在“恐惧失败”上为多,并且认为女大学生对自己的期望值不高,在科研成绩上会落后于男生[15]。其重要原因在于本研究的经验数据全部来自师范大学,教师与学生中的女性数量均占多数,尤其是学生中的女性占绝大比例,大量女性在教育成就上的成功早已为多数人所熟知和认可,加之性别平等观念的不断普及和深入,更加激发了女性在迈向更高成就的阶梯上不断努力。

由于个体早期成长环境、生活经历及就读大学当前条件等背景因素的差异,构成了显著影响大学生学业成就、心理状态和职业能力发展的重要原因[16]。相较于城市学生,农村学生自我评估的能力更强,学业投入程度更高,更倾向于成绩—回避型的成就目标。其重要原因在于在农村地区经济基础、教育环境和基础等先赋条件相对不足的情况下,学生在成败归因方式上会倾向于认为只有靠自身的努力才有成功的可能,而这直接影响到对自我效能感的评价,从而作出清晰的目标规划和时间安排并为之努力。与此同时,也更加容易出现由于学业成就没有达到预期目标而情绪不稳甚至为避免失败而选择更为容易实现的任务和学业的情况。 本研究还表明,学生干部经历与其自我效能、学业投入和成就目标定向显著相关。与普通学生相比,拥有干部经历的学生更多地受掌握—趋近目标所引导和驱动。他们会认为一个优秀人才的认定标准,不仅包括在学业上成绩突出,还包括拥有良好的组织领导能力,从而更加注重自身能力的提升和完善。因此,担任干部的学生对自身将要完成的任务有明确的主观态度,“表率”的责任与担当意识更为强烈,会有更强的学习动机和倾注更多精力于学习的意愿。适当增加学生干部或社团活动经历有利于促进学生学业投入度和成就目标的提升。