同步课堂教师教学能力的现状和对策研究

作者: 李佳平 杨俊锋

[ 摘 要 ] 同步课堂的开展能够推动基础教育均衡发展,实现不同区域学校优质教育资源共享。从规模化应用角度对同步课堂实践过程中教师同步教学能力进行分析,通过问卷调查探讨了两端教师同步教学能力的现状和差异。发现:开展同步课堂教学实践活动,技术环境应用能力是两端教师同步教学能力的基础;协同备课能力是两端教师同步教学能力的重要组成部分。因此,针对以上结论提出相应对策:强化两端教师信息技术应用能力和信息技术与学科知识融合的能力,强化两端教师之间的协同备课教研能力。

[ 关键词 ] 同步课堂;同步教学能力;规模化应用

[ 中图分类号 ] G642.4 [ 文献标识码 ] A [ 文章编号 ] 1005-4634(2023)02-0033-09

0 引言

随着科学技术的快速发展和教育改革的不断深入、现代信息技术与教育的深度融合,同步课堂应运而生。同步课堂被列为《教育信息化“十三五”规划》中“深入推进三个课堂建设”的重要任务之一,通过共享优质教育资源实现教育均衡发展[1]。同步课堂是“互联网+教育”背景下,解决农村师资短缺、教育质量薄弱问题,促进城乡教育均衡发展的有效途径,是信息化扶贫、扶智的重要举措[2]。从文献发表的角度看,2002年我国开始有关于同步课堂的研究。2002年至2014年同步课堂的研究文献较少,2015年开始同步课堂的相关研究逐渐增多,这在一定程度上表明同步课堂在国内的应用和研究逐渐增多,我国学者对同步课堂的关注度也不断上升。同步课堂在“互联网+”背景下为扩大优质教育资源覆盖面和推动不同区域间教育均衡发展提供了重要的实践路径,具有现实意义。同时,还可以为乡村教师提供优秀的课堂教学范例、新型的学习机会和长期的学习伙伴。

同步课堂的开展能够推动基础教育均衡发展,实现城市和乡村偏远地区学校优质教育资源共享[3]。很多学校和试点开始建设与发展同步课堂,使更多中小学生在信息化教育中受益。同时,同步课堂的环境/技术建设、教学模式、教学策略和互动方式等变得丰富多彩,不同地区、不同学校探索了适合本地学校的独特模式。同步课堂在基础教育中的应用对高校也有一定的借鉴和推广意义。2010年杭州师范大学与美国印第安纳大学建立了“越洋同步课堂”,共同分享了由印第安纳大学教授主讲的国际研究概论课[4]。

然而,同步课堂在实践应用的过程中也存在一些问题。这些问题主要表现在学生学习、教师教学、师生互动和技术支撑等方面。本研究主要关注同步课堂实践中教师所表现出的能力,因此,只从教师角度分析同步课堂目前存在的问题。如支援学校教师外部压力大,内推力不足,受援学校教师的地位逐渐边缘化,在同步课堂教学中充当课堂纪律的管理者[5]。两端教师缺乏及时沟通[6],且课前课后的互动常常浮于表面,一端教师“全权包揽”,另一端教师参与度较低。两端教师缺乏对新的教学环境的适应力,不能很好地在信息技术环境下变革教学方式[7]。两端学校地位不同,容易对乡村教师造成不良的心理暗示,不利于教师专业成长[1]。

通过对国内相关文献进行搜集整理并归类分析发现,目前的研究主要集中在同步课堂的教学模式[2,8]、同步课堂的教学策略[9-10]、同步课堂实施[11]和教学效果[12]的影响因素、同步课堂的环境(技术)支持[13-14]、同步课堂支持的跨文化学习[15-16]、同步课堂对教师专业发展的影响[17]以及同步课堂与物理课堂[18]、同步课堂与专递课堂[19]对比分析等方面。已有研究表明,同步课堂是通过信息化手段促进城乡教育均衡和教育公平的重要举措[20],利用好同步课堂既能使学生在自主学习过程中获得更多的知识和能力,也能促使教师更新教育观念、改进教学方法,从而提升教学效果[21]。通过创新同步课堂教学模式,对话型同步网络课堂在很大程度上提高了学生的课堂参与度[22];张尧等构建的“政府—学校—企业—高校”四方协同的同步课堂教学模式推动同步课堂常态化发展,突破了传统的思维定式,一定程度上实现了城乡教育一体化发展,则促进了教育公平[2]。跨文化混合同步课堂的开展,则充分发挥了异地教师资源、教学资源和学生资源的优势,推动学生国际化视野的提升和多元文化能力的培养[15]。

然而,目前国内对同步课堂的研究大多数都是个案研究[23],除2019年基于浙江省“互联网+”帮扶项目对城乡同步网络课堂的规模化研究[24]外,从规模化应用角度对同步课堂进行相关研究缺乏。尽管目前的研究表明开展同步课堂教学对教师专业发展提出新的要求,但未有学者对同步课堂教学应用过程中教师同步教学能力做出研究。信息化教学创新项目的最终目标是能够得到规模化推广[25]。同步课堂的规模化应用可以促进区域教育均衡、提升区域教育质量。具备同步教学能力的教师能更好地适应同步课堂教学,为不同地区的学生带来良好的学习体验。因此,为了解同步课堂规模化应用过程中教师教学现状和存在的问题,探索规模化应用的规律,并有针对性地提出解决策略,本研究从同步课堂规模化应用实践中,分析支援端教师和受援端教师的同步教学能力,为两端教师提供更好地适应同步课堂教学的建议,进而解决农村师资短缺、教学资源缺乏、教育质量薄弱问题,促进城乡教育均衡发展。基于以上分析,提出以下3个研究问题:

(1) 同步课堂规模化应用过程中支援端教师同步教学能力的现状是什么?

(2) 同步课堂规模化应用过程中受援端教师同步教学能力的现状是什么?

(3) 如何发挥教师同步教学能力促进同步课堂规模化应用?

1 相关概念界定

1.1 同步课堂

国内最早出现的“同步课堂”形式的学习是2001年12月28日中国教育电视卫星宽带传输网“基础教育同步课堂”IP频道开播[26]。之后,学界开始了对同步课堂的研究。国内学者对同步课堂的定义主要有4种[27]。一是认为同步课堂是一种教学范式[28],“是在远程开放教育理论指导下,基于网络教育的背景,教师通过通信、网络、实时现场教学互动,能够培养学生的创新思维能力、提出问题的能力、分析问题的能力、解决问题的能力、信息处理的能力和表达能力”。二是将同步课堂看作一个教学系统[21],能够利用信息技术和互联网技术进行音频、视频实时互动,实现教师远程在线实时互动和区域优质资源共享,从而推动城乡教育均衡发展。三是认为同步课堂是一种教学模式[29],“是在远程开放教育理论指导下,利用网络视频技术,实现中心学校和农村小规模学校两地班级同步互动的课堂教学模式”。与以上3种观点不同,有学者从学习角度出发,认为同步课堂是一种学习环境[15]。其类似于物理课堂,是一个以计算机为媒介的同步学习环境,通常使用网络视频会议工具完成物理课堂内各种实时交互,同时还能把课堂的内容实时录制并广播出去。

本研究将同步课堂定义为在师生物理空间分离的情况下,借助远程教育理论指导,利用网络视频会议系统等工具在网络环境中开展实时同步授课的一种教学形态,其具有网络面对面的典型特征[30]。

1.2 支援端教师与受援端教师

支援端教师是指同步课堂教学实践中主要负责教学工作,同时维护本地学生的课堂秩序的教师[31]。受援端教师是指受援学校为支持同步课堂教学开展,协助支援端教师教学、辅助受援学校学生学习的教师[32],是受援学校课堂教学的组织者。其既是课堂教学秩序的维护者,又是支援端教师与受援端学生之间的桥梁[33]。

1.3 同步教学能力

同步教学能力是指教师在开展同步课堂教学活动中所具备的意识与态度、协同备课能力、协同教学能力、协同评价反思能力以及技术环境应用能力。同步教学能力各个组成部分是参考西北师范大学郭炯教授团队研究成果提出的[34]。同步教学能力并不仅仅停留在技术本身,还应注重利用技术支持教学[35],追求用技术解决真实教育问题的价值目标[36]。

意识与态度指教师开展同步教学活动的实践意愿和在教学过程中表现出的与另一端教师的协同意识。协同备课能力指在同步课堂教学过程中,教师表现出的与另一端教师协同设计教学的能力,以及预见教学过程可能发生的问题的能力,即突发预见能力。协同教学能力指在同步课堂教学过程中,教师表现出的与本地学生及另一端教师和学生进行有效互动教学的能力,积极管理、协调班级秩序的能力以及提供及时反馈指导的能力。协同评价与反思能力指完成同步课堂教学后,教师与另一端教师对教学过程和学生做出评价并及时进行反思的能力。技术环境应用能力指在技术支持的同步课堂教学环境中,教师表现出的信息技术应用能力以及信息技术教学能力。

2 研究方法

2.1 研究抽样

本研究以2020年12月浙江省各市教育局上报省教育考试院评估部的2019年和2020年“互联网+义务教育”城乡结对帮扶的3 036所学校为基数,从中抽取287所“同步课堂”帮扶学校作为样本,共涉及浙江省11个地市21个区县。通过问卷星在线发放问卷,对支援端教师和受援端教师展开调查。其中,支援端共回收4 287份,受援端共回收2 405份。

2.2 研究工具

研究采用自编《“互联网+义务教育”城乡结对帮扶调查问卷》工具。问卷指标借鉴西北师范大学提出的指标,根据浙江省开展同步课堂教学教师的基本情况,对原始问卷进行相应改编。问卷分支援端教师问卷和受援端教师问卷两份。问卷第一部分包括性别、所教年级、同步课堂所教学科、教学时长等基本信息;第二部分包括意识态度、协同备课、协同教学、协同评价反思和技术环境应用5个同步教学能力维度。支援端教师问卷共19题,受援端教师问卷共18题。题项采用李克特5点计分法,分别为1表示“很不符合”、2表示“不太符合”、3表示“一般”、4表示“比较符合”、5表示“非常符合”。

2.3 数据分析

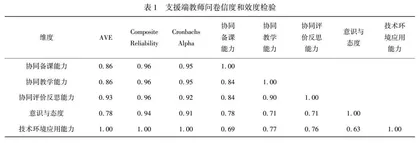

本研究收集的问卷数据采用SPSS26.0和Smartpls2.0进行分析。其中,利用Smartpls2.0偏最小二乘法,采用综合信度(Composite Reliability,CR)和Cronbachs Alpha值对问卷信度进行检验,通过维度的平均方差萃取率(Average Variance Extracted,AVE)对问卷聚合效度进行测量。支援端教师问卷结果表明(见表1),各个维度的综合信度均大于0.90,α值均大于0.90,说明问卷具有良好的信度,各个维度的AVE均大于0.5,表明方差萃取的比例较高,聚合效度较好。

由受援端教师问卷结果(见表2)可知,各个维度的综合信度均大于0.90,α值均大于0.90,说明问卷具有良好的信度,各个维度的AVE均大于0.5,表明方差萃取的比例较高,聚合效度较好。

3 研究结果

在回收的问卷中,经筛选和剔除无效问卷后,最终得到支援端有效问卷共2 400份,有效率为55.98%;受援端有效问卷共1 175份,有效率为48.86%。其中,支援端男性教师438人(占18.25%),女性教师1 962人(占81.75%)。受援端男性教师333人(占28.34%),女性教师842人(占71.66%)。

同步教学能力由意识态度、协同备课能力、协同教学能力、协同评价反思能力以及技术环境应用能力组成。因此,在分析同步教学能力时,主要从以上5个方面入手。

3.1 支援端教师同步教学能力现状

3.1.1 支援端教师教龄与同步教学能力的关系

在同步课堂教学实践中,教龄较短的教师其同步教学能力较高,教龄较长的教师其同步教学能力较低(见表3)。开展同步课堂教学的教师教龄大多在10.1~30年之间,教龄30年以上的教师几乎没有。

这表明支援端学校充分发挥了本校的师资优势,选择教学经验丰富、年龄适中、具有足够教学精力、技术素养较好的教师开展同步课堂教学,一定程度上能够保证同步教学的效率和质量,同时又能促进受援端教师与支援端教师相互学习和交流。

3.1.2 支援端教师技术操作的熟练程度与同步教学能力的关系 在同步课堂教学实践中,支援端教师的技术应用能力越高,其同步教学能力越高。同步课堂教学是一种新的远程教育的形式,其顺利开展需要各种技术工具和软件的支持。技术应用能力较强的教师参与同步课堂的积极性较高,能够很好地适应同步课堂教学环境和教学模式,熟练地操作技术工具辅助教学,为学生提供技术支持,避免因技术问题造成学生不良的学习体验[37]。

3.1.3 支援端教师同步教学能力相关性分析

经Spearman相关性检验(见表4),支援端教师同步教学能力均有显著的相关性,相关性强弱依次为协同备课能力、协同教学能力、意识与态度、协同评价反思能力和技术环境应用能力。在开展同步课堂教学实践前,两端教师需要根据两端学生学情进行协同备课。协同备课能力中资源设计和制作能力面向支援端教师,支援端教师能够选择适合同步课堂学习的学习资源。