身份认同视域下公费师范生实习现状与反思

作者: 王耀率 蔡泽文 郭瑞迎

[ 摘 要 ] 在实施高素质教师人才培育计划的背景下,改进公费师范生教育实习环节具有重要的实践价值,但已有研究未深入探讨实习生面临的身份认同问题。以部属师范院校408名公费师范生为对象,综合文献法、访谈法和问卷调查法进行身份认同测量理论建构并调查实习后公费师范生的教师身份认同状况,聚焦实习活动剖析影响教师身份认同的因素。结果发现:教育实习后公费师范生整体教师身份认同水平较好;公费师范生对教师身份具体维度的认同水平存在差异;教师身份认知驱动教师身份行为;教育实习存在影响公费师范生教师身份认同的多个因素。应通过优化教育实习中的教师身份体验、强化教师身份模仿来推动实习生从“学生”到“教师”的身份转变。

[ 关键词 ] 教育实习;身份认同;公费师范生

[ 中图分类号 ] G658.3 [ 文献标识码 ] A [ 文章编号 ] 1005-4634(2023)02-0042-10

1 研究缘起

“强化教育实践环节,提高师范生培养质量”是《新时代基础教育强师计划》[1]中造就高素质专业化创新型中小学教师队伍的最新要求。教育实习是职前教师教育过程中的必备步骤和关键事件[2]。作为高素质教师队伍的重要储备,教育实习是公费师范生提高教学能力的重要实践环节,在教学实践中进行自我理解和经验反思也是其调整教师身份认同的重要途径[3]。

身份认同是公费师范生坚定从事教师职业的核心支撑,公费师范生能否扎根中小学长期从教、终身从教与身份认同密切相关[4]。生活经验和培养政策赋了公费师范生身为未来教师既定的“先赋认同”和“结构性认同”,但对“教师”身份的完整认同还包括教育实践过程中的“建构性身份认同”[5]。教育实习为公费师范生提供了“合法的边缘性参与”机会[6],在实习中形成的有关教师职业的“第一印象”关涉从学生到教师的身份转变[7],直接影响公费师范生是否会长期从教。因此,基于身份认同的理论视域,探究教育实习对公费师范生身份认同的影响,有利于优化公费师范生教育实践机制模式,加强高质量教师队伍建设。

当前有关教育实习的研究多集中于宏观实习模式和实习机制探讨,从实习生教师身份认同状况出发分析教育实习活动的实证研究较少。基于此,本研究采用自编量表并施测的实证方法尝试解决以下两个问题:(1)在经历教育实习的“实践冲击”后,公费师范生的教师身份认同水平如何?(2)立足教育实习活动,把握影响公费师范生教师身份认同的因素并提出针对性建议。

2 文献综述与研究框架

2.1 文献综述

2.1.1 教师身份认同内涵及其影响因素

身份认同概念以埃里克森的社会认同理论、布迪厄的社会资本理论为基础,最早于20世纪80年代被提出,随之成为教师教育领域的研究热点[8]。教师身份认同涉及个性的深层次水平,其以“个体体认与肯定的教师自我身份感为核心”[9],是一种“认可自身从事教师工作的情绪体验或心理感受”[10]。当下研究对教师身份认同动态调整的特征基本达成一致,即教师身份认同既在师范生被录取时预先存在,也在持续性的学习经验积累[11]和社会化互动过程中自我生成、更新[12]。这种更新体现在师范生学习像教师一样思考(think)、认知(know)、感知(feel)、行动(act)等范畴[13]。因此,公费师范生教师身份认同兼有静态与动态两方面的内涵:培养政策赋予了他们预设的未来教师身份,在此基础上,公费师范生的教师身份认同既是教育实践中认知、情感、行为倾向的整合表达[14],也体现出他们对教师职业自我生成和自我更新的综合态度。

身份认同影响因素是复杂多维的。已有研究表明,师范生教师身份认同水平既受性别、教龄、任教学段与学科等个体特征因素影响,也受师范生学习经验、关键事件、重要他人等个体传记性因素影响[15]。按照宏观—中观—微观的分析视角,国家教师教育制度、师范院校培养方式、师范生个人学习经历都会影响教师身份认同水平[5]。此外,有研究聚焦教师个人内部因素进行了结构化分析,贝贾德(Beijaard)提出了自我效能感、工作满意度、职业承诺及动机四维度因素[16];洪(Ji Y.Hong)提出了价值、自我效能感、承诺、情绪、知识、信念及微观层面政治七维度因素[4]。也有研究聚焦价值和意志的作用,认为师范生身份认同由内在价值认同、外在价值认同、意志行为认同三维构成[17]。

上述研究虽然并未在身份认同的影响因素和结构层次方面达成一致,但仍存在共通之处:身份认同无论划分为几维度构成,每一维度自身都是在教育实践中动态变化的。自我效能感、教师专业知识、教学实践、社会互动交往等影响教师身份认同的因素自身也是身份认同的构成部分[18],这也为本研究聚焦实习活动的分析框架提供了重要参考。

2.1.2 教育实习对师范生身份认同的影响

教育实习对师范生从学生到教师身份的转变至关重要[19]。在教育实习中,师范生可以在将理论见诸于实践的过程中获得专业能力的提升,与此同时进行教师身份的体认和塑造[20-21]。这种身份的形成并不一定是“一帆风顺”的,因为实习生在实习活动中“顺延”了原有的学生身份并与新获得的实习教师身份共存,这会使实习生面临双重身份的矛盾[22]。解决这种矛盾需要把握实习生与教师两种身份之间的张力。

已有研究从理论上分析了教育实习可能导致的身份认同矛盾,探索了实习中教学效能感[23]和实习指导教师[24]等单一因素对身份认同的作用。在此基础上,本研究聚焦公费师范生群体,考虑教育实习中多方面因素,深挖教育实习后公费师范生对教师身份认同的矛盾之因,探索通过改进实习强化公费师范生教师身份认同的有效举措。

2.2 研究框架

相较于上述从单一视角出发对教师身份认同结构的划分,科瑟根(Korthagen)的洋葱模型则能从一个动态综合的视角对教师身份认同内涵及影响因素进行概括,其主要包含6个层面:我是谁(教师形象认知)、我在做什么工作(工作价值认同)、我在哪里工作(工作环境认同)、我相信什么(从教信念)、我该做什么(教师任务规划)、我能做什么(教学效能感)[25]。其中,前4个层面属于认知范畴,后2个层面属于行动范畴。因此,依据科瑟根洋葱模型的内容,本研究从“教师身份认知”和“教师身份行动”2个方面出发构建教师身份认同测量结构。在进一步细分具体维度时参考汉娜(Hanna)对已有教师身份认同测量工具的梳理,现有量表的绝大多数题项可划入从教动机、形象感知、教学效能感、长期从教承诺、任务承诺、工作满意度6个具体维度,这也与身份认同洋葱模型基本贴合[18]。其中,从教动机、形象感知、工作满意度属于教师身份认知范畴,教学效能感、长期从教承诺、任务承诺属于教师身份行动范畴。由于公费师范生尚未正式入职,长期从教承诺和工作满意度对其身份认同意义不大,因此不将这2个维度纳入公费师范生教师身份认同建构。

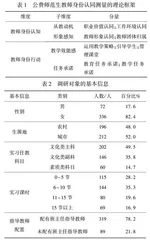

基于此,本研究从“教师身份认知”和“教师身份行动”2个方面构建公费师范生教师身份认同结构,将这两大维度细分为4个方面。“教师身份认知”包括从教动机和形象感知2个方面内容;“教师身份行动”包括任务承诺和教学效能感2个方面内容,并依据这4个方面的内容编制量表(见表1)。

首先,从教动机是公费师范生参与教师活动和选择教师职业的意愿[26],反映出“我为什么要成为一名教师”。在报考政策和培养合同的共同规定下,公费师范生在入学时便已带有“准教师”的身份标签,报考时既定的从教动机受教育实习中实践经验、重要事件、人际互动等因素影响动态调整,具体包含“职业价值认同”和“工作环境认同”两方面。其中,“职业价值认同”强调个体对教师职业的感受[27],指公费师范生心理上对自己未来从事教师职业的向往和价值肯定。“工作环境认同”侧重教师职业中的人际互动[28],指公费师范生对自己身为一名教师在学校教师团体和青少年中工作的意愿与倾向。从教动机影响公费师范生真正成为一名教师的愿望,也影响其日后能否长时间坚持从事教育事业的选择。

其次,形象感知是公费师范生对自己“未来教师”这一身份的看法和预期感受[29],反映出“我怎样把自己视为一名教师”。具体包括“教师形象认同”和“教师团体归属”2个方面,这两者结合共同表现出公费师范生对自身是一名教师的肯定和对教师团体的归属融入。“教师形象认同”体现出公费师范生对教师群体属性的整体感受,既包括公费师范生对教师职业价值、职业角色、职业功能等方面观念上的认知[30],也包括公费师范生在教育实习中通过具身实践形成的对教师形象鲜活的经验。“教师团体归属”反映出个体对自己在教师群体中处于何种地位的感受,访谈发现部分公费师范生在参加教育实习时面临自己究竟是学生还是教师的归属困境和“形象摇摆”,这影响了他们对教师团体的向往和归属感。

再次,教学效能感与教学行为有关,并通过影响动机改变教学行为,对教师的从教动机水平变化有积极贡献[31],表现为公费师范生相信他们有能力且有效地组织和完成日常教学活动[32],即“我可以成为一名怎样的教师”。教学效能感具体包括运用教学策略、引导学生、管理课堂3个方面[33],三者共同体现出了公费师范生对自己能力的认同和对教师身份的胜任力。课堂教学是教育实践活动的关键核心,需要教育教学理论知识和教学实践技能的结合。教育实习让公费师范生拥有了在教育实践中获致自我效能感的机会。此时他们的教学效能感由过往教师教育理论学习过程中的头脑“构想”,具化到了实践中的直观感受与信念,是真实且鲜活的。

最后,教师承担着为党育人、为国育才的重要使命。任务承诺是公费师范生对“我作为教师应该完成哪些任务”的回答,包括教育任务承诺和教学任务承诺两方面[34]。教育任务承诺关涉到公费师范生如何在教育实习中将学生个性化、差异化的情况与教育目的统一,教学任务承诺则体现出他们能否在课堂中完成知识传递和师生互动等教师身份蕴含的教学任务。一方面,有关教育任务和教学任务的承诺与履行之所以成为教师身份构成,是因为其体现出了教师的“教育观”[35]。另一方面,教师身份蕴含着对“责任感”的高度要求和“奉献育人”的身份隐喻,公费师范生在实习中逐步认可履行教师应承担的任务和责任,并以此指导自身教育实践的过程伴随着其教师身份认同的形成。

3 研究设计与实施方案

3.1 研究对象

6所部属师范高校是我国教师教育体系的重要组成部分,其所实行的师范生公费教育对我国职前教师培养也起到一定的示范作用。本研究以6所部属师范院校完成教育实习的大四公费师范生为调查对象,在抽样上综合考虑培养院校、性别、实习任教科目、实习授课课时、指导教师配置等多种情况。表2为此次调研对象的基本信息。

3.2 数据收集

本研究遵循教育调查研究科学流程和原则,共分为以下四步。

第一步,基于上述教师身份认同理论视角,在S大学随机抽取11名参加2021年教育实习活动的公费师范生进行半结构式访谈,向S高校公费师范生实习带队教师、教师教育学者、中小学一线教师进行专家咨询,访谈主要收集教师身份认同的具体内容。

第二步,在本研究框架基础上,结合国内外相关测评工具和公费师范生实习活动实际,在参考 Tschannen-Moran 和 Hoy的《教师效能感问卷》、王庭照的《免费师范生从教信念及农村任教意愿调查问卷》、张晓辉的《职前教师职业认同问卷》基础上,编制出《公费师范生教师身份认同问卷》。

第三步,在S高校参加教育实习的公费师范生中进行前测,共发放问卷210份,回收有效问卷201份,有效回收率95.7%。经过项目分析后删除部分题项,并综合部分填写问卷同学的意见改进问题表述使其通俗易懂,例如,“在您的课堂,考虑学生的意愿很重要”。将修订的问卷进行再测,其信度、效度等指标均达到统计学要求。

第四步,为了确保调研对象全面覆盖6所院校,抽样兼具代表性和普遍性,课题组联系微信公众号“公费师范生”后台管理人员,经协商后在其管理的数十个成员为部属师范高校公费师范生的QQ聊天群中进行问卷发放。以参加2021年年底教育实习活动的公费师范生为对象进行调查,通过有偿小额红包激励其认真填写,力求保证问卷填写质量。调查共发放问卷 422份,邀请5位公费师范生以最快速度试答,发现正常作答时间至少需要150秒时间。为保证问卷作答质量,剔除作答时间150秒之内的问卷,最后共回收有效问卷408份,有效回收率96.4%,其中男生72名,女生336名。经信度检验,全量表的Cronbach’s Alpha标准信度系数为0.958,内部一致性较高。经过效度检验,KMO值为0.937,Barlett检验p=0.000,全量表共提取4个公共因子,累积解释变异量为67.71%。随后对量表进行验证性因子分析,计算得出GFI=0.866,NFI=0.905,CFI=0.941,IFI=0.941,TLI=0.935,RMSEA=0.060,研究工具结构效度理想。