不在现场的他者:教育内卷的生成及破解

作者: 杨启国 周险峰

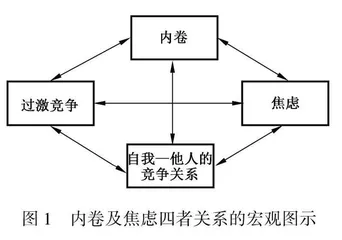

[摘要]内卷语境中,个体有意或无意地将他者视为自我的竞争者,他者的在场已经不再重要,在场的具体他者被虚构的观念他者取代。与虚构他者的竞争使得个体的焦虑心态渐重,外显出更加激烈的竞争行为,从而加剧了内卷程度。最终,内卷、竞争意识、焦虑和竞争行为构成了一个闭环。利用学习共同体重构自我—他者关系,重视共同体精神,将教育与学习视为个体生命展开的活动,从而改善教育现况,缓解教育内卷。

[关键词]他者;社会善念;学习动机;教育内卷

[中图分类号]G521[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2023)03-0023-07在个体学习过程中,每一次临近考试时,都会听到类似的对话:“你昨天学到几点呀?”“没学多久,你呢?”“我基本上就没学,你怎么可能没学,我们的卷都是因为你呀!”这种对话透露出个体对他者学习,尤其是对他者学习时间的关心,其实是个体将他者视为一种竞争敌手的表现。用略带调侃的语气讲出“我们的卷都是因为你呀”,一种潜在的观念浮现出来了:他者是否学习已经不再重要,只要他者存在,即便是作为观念上的他者存在,个体就不得不面对这种虚构他者的假性竞争。不在现场的他者并没有从竞争环境中消失,不在现场的具体他者被自我虚构的观念他者取代,从而使他者成为了一个持续竞争的对象。这种假定的竞争关系加剧了个体自身的压力水平和自我与他者的焦虑程度。假定的竞争关系和高水平的焦虑状态恶化了当下的学习环境,内卷成了当下教育的一个主题词。假定的竞争关系、过激的竞争、高水平的焦虑状态与内卷相互推动,人们跌入了萨特所说的“他者即地狱”之深渊。

1教育内卷的发生

1.1内卷概念的追溯

所谓内卷,发端于康德、戈登威泽,定型于格尔兹,后被黄宗智加以改造从而引起争议。康德借助演化概念来框定内卷,认为内卷是演化的对面。演化就是进化,作为演化的另一面,内卷必然包括着退化,至少是非进化。戈登威泽则认为内卷是一种内部不断精细化的文化现象,是边缘被固定后的内部的复杂化。格尔兹利用“内卷化”来描述印度尼西亚爪哇地区“由于农业无法向外延扩展,致使劳动力不断填充到有限的水稻生产中”的现象。后续学者在此基础上丰富了内卷的内涵。黄宗智以“农业内卷化”来命名格尔兹在印度尼西亚爪哇地区的发现,并以“劳动(力)边际效益递减”来解释。对黄宗智这一概念率先提出质疑的是刘世定和邱泽奇,他们认为:从“内卷”概念的提出来看,“内卷”应该是系统在外部扩张条件受到严格限定的情况下,内部不断精细化和复杂化的过程。同样,彭慕兰也对黄宗智的概念产生质疑[1]。“内卷”这一概念所指是一定的,但其能指的内容有待商榷。总而言之,“内卷”作为词语,其诞生及运用表现出了消极的词性。

1.2“教育内卷”在当代教育中的体现

随着“内卷”这一话语的传播,其他学科纷纷运用这一概念来审视自身学科的当下困境。教育内卷是一个不争的事实,那么教育内卷是如何表现的?教育内卷又是因何产生的?对这两个问题的回答有助于界定教育内卷这一现象。如何界定“教育内卷”中的“教育”?“教育”内涵认识的差异必然导致“教育内卷”的界定差异。如同说“内卷”概念的描述是无“人”的,那么“教育内卷”概念的描述中人是如何表现的?“教育内卷”不单单是社会现象,这个概念对于个体而言意味着什么?个体是如何进入到教育内卷这个现场,同时个体又是如何使这一现场恶化的?这个动态的过程,应该是研究的重点与关键。

在“内卷”术语尚未进入到教育学领域时,教育学有着自己的表达这种相似现象的方式:如幼儿教育小学化现象、教育现场的“剧场效应”、教育政策中的“学业负担”等[2]。当“内卷”术语进入到教育学领域后,教育研究者用这一概念审视目前的教育发展状况,指出基础教育中个体学习时间的更多投入、教育研究中的重复劳动都是教育内卷的表现[3];内卷在高等教育中则表现为学科的无效分化、“无发展的增长”、“无强盛的繁荣”、“无公平的效率”、“无幸福的改善”和高校内部权力的消耗等[3-4]。

1.3内卷与焦虑

焦虑、竞争和内卷的关系是很难界定的。但“内卷”这个词语是可以准确把握的。它是当下社会的一种现象、是一种描述,焦虑与竞争的关系是其推动力。但焦虑与竞争这二者的关系难以把握:从心理学而言,焦虑是个体心境,而竞争是个体行为。具身认知的视角下,焦虑与竞争相互勾连、互为助力,二者协力编织了当代过激的时代表现——内卷。而在内卷语境下,焦虑与竞争的联系越发紧密,使当下的社会环境恶化——在某种程度上使内卷的程度更加严重。

卡伦·霍妮认为焦虑是对危险不相称的反应,甚至是对想象中的危险的反应[5]。这个论断里面存在一些值得商榷的地方:首先,这个论断没有明晰焦虑的本质。焦虑究竟是一种心理状态还是一种具体的行为反应?其次,对于危险的界定也不甚明了。危险到底是一个客观存在的问题还是由自己主观判定的困难?最后,个体是否可以自主、自由地评价外在事物的危险程度?这种主观认知是否应该有一个边界?后续的心理学研究明确了焦虑是一种心理状态。对危险程度及其个体评价外在危险程度是否合适往往是通过大众的经验进行判断的,这虽不是本研究的重点,但需要加以讨论。

内卷是当今时代的一种表现,教育内卷是内卷在教育领域的具体呈现形式。从现象出发,在教育内卷的当下,个体已然焦虑了,个体一旦焦虑,那么个体再谈论霍妮的危险时,这种危险就已经是“隐而不露和主观内在的了”[5]。同时,“焦虑的强度是与情景对人所具有的意义成正比的”[5],即虽然个体已经处于一个焦虑的状态,但是处于不同情境的个体的焦虑水平是有差异的,这种差异取决于这个情景对个体的价值与意义。一般来讲,处于焦虑状态的个体在一个自认为极其重要的情景中时,个体的焦虑水平会更高。这样,在内卷时代,个体焦虑的范畴已然不再是“现实生活中的实际存在的处境”,而是“内心所感受到的处境”[5],个体越重视这个情景,个体的焦虑水平就越高。

1.4教育内卷的原因剖析

内卷是由代际的焦虑与竞争关系所造成的时代现象。如同学者对教育焦虑的描述一样,“人们对子女教育的结果过分担心,具体表现在唯恐孩子们上不了好大学,以致最后无法在社会上很好地就业。”[6]受到父母影响,新的个体从诞生开始就被卷入到内卷语境中,被迫得到了一种无意识的焦虑。但是,个体必须对这种无意识的焦虑进行追问,只有这样,人们才能找到消除焦虑的方法。“任何时候只要我发现焦虑或焦虑的迹象,我就会问自己,是一个什么样的敏感点被伤害了,因此产生了敌意?”[5]而这种敌意又是同焦虑怎样进行勾连的?“敌意与焦虑之间的关系,并不限于敌意能够产生焦虑。这一过程也可以换一种方式发生:当焦虑基于一种受到威胁的感觉时,它也可以很容易地反过来以自卫的形式产生一种反应性敌意。”[5]前文说到,个体焦虑的范畴已然不仅是现实生活中实际的存在,而是一种内心的假想感知。因此,由这种受到威胁的感觉而造成的反应性敌意的本质是一种自我—他人的带有竞争的关系。

这种反应性敌意又表现在三种过激的竞争上:其一是拿自己与他人衡量,无论这种衡量是否必要;其二是不仅要取得比他人更大的成就,而且要使自己独一无二、卓尔不群,同时自认为自己的目标相较而言是最高目标;其三是个体将敌意隐藏在“只有我才应该是最美丽、最能干、最成功的人”的态度之中[5]。教育内卷中的竞争表现形式很大程度上也是这三种,当下激烈的择校竞争就是这种反应性敌意的具体表现之一[2],这种激烈的择校竞争要求个体需要和他人做诸多无需竞争的比较。在不断进行的比较中,最终消散的只是实现个体生命绽放的理想。教育需要在这些比较中重新唤起教育的神圣性,以期超越无意义的比较,最终帮助个体实现生命的绽放。教育内卷中人的缺失其实是一种教育学人性的缺失。

内卷、过激竞争、焦虑及自我—他人的竞争关系四者关系如图1所示。究其根本,从自我—他人的恶意揣测出发,群体间必然会发生焦虑与过激竞争,从而导致在宏观层面上教育本身没有质的创新,在微观层面上个体的生命也没有妥善绽放。而这四者的关系在教育内卷的背景下又是如何关联的?教育内卷是当下教育实践过程中一个错位的时代主题,在这个以经济为中心的竞争时代,竞争必然辐射到所有活动中,并渗透到爱情、社会关系和游戏之中[5]。奖学金政策、优秀毕业生评选等外在评价作为外在动机时时刻刻提醒着大学生们:如果自己是年级第一,那么自己就会获得一等奖学金。这是一个竞争视域下的外在事实。竞争应该存在,但是这种竞争因何存在?合理的竞争不应该以外在激励为起点,而是应以自我内部的完善为起点,合理的竞争应该是帮助个体完善其生命的过程。一旦以外在激励为同辈竞争的起点,无疑就会恶化了“自我—他者的竞争关系”,从无意识的假想敌意变为实际敌意,从而加剧个体的焦虑,使教育内卷成为一种时代症。具体如图1、图2所示。

2.1敌意的竞争

萨特对“他人即地狱”是如此解释的:“如果与他人的关系被扭曲了、被破坏了,那么他人只能够是地狱。”[7]这就是其作品《密室》所表达的观念。但这部作品同样也给了新的出路:对一切真诚的人来说,他人固然是个障碍,但却不像剧中所表现的那样是一种可怕的、不可克服的障碍[8]。个体生活在一个充斥他者的客观现实中,这个现实可以说是在个体—他人相互作用下形成的,但更应该是个体同他者在对事务进行决策中形成的。正是这种决策构成了新的现象——社会困境。社会困境基于一种情景,在这种情景中,个体自身决策结果会影响甚至是决定他人的决策结果,同样他人的决策结果也会影响或者决定个体自身的决策结果[9]。事实上,影响这个决策结果的根本是个体对他人的感知,即个体是如何看待自我—他者关系的。

2.2善意的合作

社会善念(social mindfulness)可能是对这种假象的自我—他者竞争关系最大的反对[10]。Social mindfulness一开始被直译为社会正念,后因一些客观原因,又被译为社会善念[11]。社会善念描述的是一种选择:有两个人要做选择,有三个东西,两个东西完全一样,还有一个东西某些基本特征有所差异。你是第一个选择的人,你是否会想让后者有选择,从而选取了两个完全一样的东西中的一个?社会善念表现为在相互依存的情境下,个体常常在选择时维护他人选择和行为的权利,关注他人的需要和利益[12]。

托多罗夫在《共同的生活》中写道:“我们所维护的是一种脆弱的幸福。”所谓社会善念就是要以一种关注他人的视角,将选择权让与他人,在这种自愿性的行为中彰显出自我的善良意愿,这是一种低成本的小善,这种小善有利于维护人们脆弱的幸福。社会善念最大的挑战在于对自愿性行为的认识,社会善念这种行为的初衷不是一种低成本的小善,而是在力所能及的范围内,维护一种脆弱的幸福,在一定程度上是对自我—他人敌意关系的纠正。但是当这个概念被拔高为一种自愿性行为时,其实是将自我—他人的敌意关系直接跃变为自我—他人纯粹的利他关系,甚至这种利他关系中还暗示了一种损己的利他,这是值得商榷的。

2.3敌意竞争的困境

个体与他人的关系在某种程度上可以简单分为利己利他、利己损他、损己利他、损己损他四种类型。萨特所说的“他者即地狱”透露出的是一种损己损他的自我—他者关系,而这种关系在内卷语境中被无形地放大了。举个简单的例子,一篇固定视角、固定对象、固定研究方案的课程论文作业,明明可以一千字结束论述,但是有的学生不断翻来覆去,将这一千字重复拖沓到五千字,那些一千字已经结束论述的学生开始焦虑:我是不是忽视了一些点?为什么我只写到了一千字?然后开始再一次挖掘细节、重复文字,一千字的作业变为五千字。那么终有一天,这个课程论文的字数基础就是五千字了,甚至一万字、一万五千字都有可能成为基础,但是这个问题是可以在一千字内论证完毕的。这不正是戈登威泽所说的边界已然存在,而内容不断精细化、复杂化的过程吗?这就是上一次内卷的结果,内卷成为了动态,过激的竞争成了现实。回到这个例子本身,为什么这个课程论文有学生要重复拖沓到五千字?有没有一种解释:学生认为自己作业的字数越多,越容易得高分,得到了高分就有一个好排名,这样更方便获得种种学业荣誉,从而在学生之间形成一种功利性竞争。为什么那名学生会认为字数越多,越容易拿高分?这又会是一个有趣的话题。这也是人们如此关心他者的学业成绩的原因,因为成绩的反应是滞后的,当下最容易发现的是他者作业的质量,人们没有评价作业质量的标准时,只能量化到字数。当他者的字数远胜过自己时,个体就会焦虑、不安。这流露出的不也是霍妮对病态竞争的描述吗?这还是人们对他者的敌意:人们默认他者会超越自己,自己不想失败,想逃避失败。这也是霍妮对逃避焦虑的描述。