灵活教学对大学生主观幸福感的影响研究

作者: 宋珊珊 姜峰 李雪松

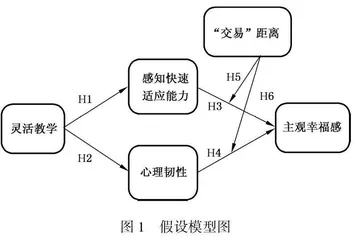

[摘要]探讨灵活教学对大学生主观幸福感的影响机制,对于促进高等教育高质量发展和办好学生满意型教育具有重要意义。以压力应对理论为基础,探讨灵活教学对大学生主观幸福感的影响机制。基于国内455名大学生的问卷调查数据,运用结构方程模型进行研究,结果表明,灵活教学可以提高大学生的感知快速适应能力和心理韧性;而感知快速适应能力和心理韧性对大学生主观幸福感均有正向影响;“交易”距离负向调节感知快速适应能力和心理韧性对大学生幸福感的影响。为此,高校应保证充足的教学灵活性,加强大学生快速适应能力和心理韧性的培养,确保课堂上师生间进行充分、频繁和个性化的互动,从而提升大学生主观幸福感。

[关键词]压力应对理论;灵活教学;主观幸福感;感知快速适应能力;心理韧性;“交易”距离

[中图分类号]G641[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2023)03-0030-08著名教育学家乌申斯基认为:“高等教育的核心目的应当是站在以人为本的理念上,使大学生获得幸福。”[1]大学生的主观幸福感是大学生对当前心理健康和生活质量的自我评价,是大学生心理健康水平的综合反映[2]。据《中国国民心理健康发展报告(2021~2022)》调查显示,大学生群体的心理健康现状并不乐观,且心理问题主要体现为心理适应不良[3]。而灵活教学在提高大学生学习满意度、缓解心理压力和提升环境适应能力方面具有重要作用。为此,本研究探讨了灵活教学对大学生主观幸福感的影响机制,对于促进高等教育高质量发展和办好学生满意型教育具有重要意义。

灵活教学是指在高校开发多类型、多层次的教学方法和工具基础上,为了适应环境变化,灵活调整这些教学方法和工具的使用,从而为每位大学生提供持续、优质和个性化的教学服务[4-5]。从灵活教学的功能来看,一方面,灵活教学可以根据环境变化合理利用教学资源,有助于实现教育资源的最优配置;另一方面,关注大学生的个体需求是灵活教学的核心环节,通过提供定制化的教学服务,有助于帮助大学生快速适应环境的变化,从而提升大学生心理适应水平和幸福感[6-7]。疫情期间,多种教学工具被灵活运用,确保了大学生能够获得与疫情前同等水平的教学服务,降低了疫情对大学生的负面心理影响,并进一步确立了灵活教学在高校教学体系中的重要作用[8]。因此,灵活教学不仅契合了高等教育高质量发展要求,也逐渐成为大学生主观幸福感研究关注的焦点问题。

高等教育高质量发展对大学生的专业技能、抗压能力和社会适应能力提出了更高的要求[9]。许多研究表明,教育环境的变化容易引起大学生不适应,进而产生不安、焦虑和抑郁等负面情绪,造成主观幸福感降低,而大学生的快速适应能力是缓解环境压力、提升主观幸福感的重要因素[10-12]。因此,大学生个体是否具有快速适应能力决定了灵活教学能否取得预期效果。同时,心理韧性是大学生能克服逆境并积极发展的一种特质性因素,有助于大学生在环境压力下迅速恢复并应对多变的环境[13]。研究显示,灵活教学与快速适应能力、心理韧性和大学生主观幸福感之间具有一定的联系,但鲜有学者在一个统一的理论框架下,实证检验这些因素之间的具体关系。为此,本研究基于压力应对理论,建立分析框架,采用问卷调查方法,系统研究高校灵活教学提升大学生快速适应能力和心理韧性,从而提高大学生主观幸福感的心理机制。

另外,在信息技术的推动下,高校越来越倾向于引入技术媒介(数字平台、视频、录像、录音)用于辅助教学,以降低大学生获取知识的成本[14]。但有研究发现,教学媒介的使用会增加大学生与教师之间的“交易”距离,即会对教师临场感产生挤出效应,降低师生间的互动水平,最终对大学生的主观幸福感造成不利影响[15]。因此,本研究进一步探讨了“交易”距离在快速适应能力、心理韧性与大学生主观幸福感之间的调节作用。研究结论对于拓展压力应对理论在高等教育研究中的应用,发挥高等教育灵活教学的最大优势,提高大学生的主观幸福感水平具有一定的启示作用。

1理论框架和研究假设

1.1压力应对理论

压力应对理论是由美国心理学家Folkman和Lazarus提出的,其主要关注个体在处理压力事件时所采取的某种特定方式的一般倾向[16]。该理论认为,当人们面临压力或者威胁时,他们会评估自身的资源,以发展出不同的应对机制。因此,寻求资源被认为是一种有效的压力应对方式,并被发现与积极的应对结果相关。

压力应对理论为本研究分析灵活教学影响大学生主观幸福感的内在机制提供了有益视角。基于压力应对理论,本研究认为教育环境变革是压力源,而灵活教学是一种有效的压力应对方式。灵活教学可以为大学生提供充足且多元化的教学资源,可以帮助大学生选择适合的课程内容和教学方式,提高应对压力的能力,预防心理压力,最终提升主观幸福感。综上,本研究提出了相关假设。

1.2假设提出

1.2.1灵活教学与感知快速适应能力

灵活教学是指教学越来越不受时间、地点和环境限制的一种状态[17]。Zhang等人从学生参与的视角,提出灵活教学是一种“随时随地”的教育方法,旨在应对教学环境的不确定性,允许学生对教学服务的递送方式做出适应性选择[18]。随着信息技术的发展,灵活教学也常常被描述为远程教学以及线上线下教学混合使用的现象[6]。在许多高等教育管理的研究中,教学灵活性指标被当作高校教学绩效评价指标体系的核心指标,用于督促教师不断创新教学方式,活跃课堂氛围[19]。在有关灾害背景下的教学恢复研究中,灵活教学被视为一种重要的应对策略,有助于高校充分利用有限资源,降低灾害对教学质量的影响[20]。同时,灵活教学有助于保证大学生随时随地完成学习任务,降低了知识的获取成本,缓解了学习环境的脆弱性,以提高他们的压力应对能力[21]。因此,本研究提出以下假设。

假设1:灵活教学与大学生感知快速适应能力正相关。

1.2.2灵活教学与心理韧性

从特质论视角,Brewer等人指出,心理韧性是指个体能够从负面经历中恢复,适应不断变化的外部环境,且不被压力严重破坏的心理承受能力[22]。有研究发现,心理韧性是一个动态变化的过程,自身特质、学校环境和社区环境是影响个体心理韧性的重要因素[23]。对于大学生来说,学校环境是最重要的生活和学习环境,同样也是最重要的心理韧性培育环境[24]。孟琳等人提出,良好的校生关系和学校的归属感有助于塑造积极的学校环境,更容易提高大学生的心理韧性[25]。

打造学生满意型教学是高等教育高质量发展的本质要求[1,9]。灵活教学要求高校以大学生为中心,根据大学生个体需求,定制化地为大学生提供教学服务。在压力环境下,灵活教学体现了高校对大学生的关注和支持,展示了高校帮助大学生应对压力所做出的努力[26]。因此,灵活教学不仅加深了高校与大学生之间的情感联系,还创造了更多的学习机会,帮助大学生在面对压力时拥有足够的资源和知识进行应对,使大学生在面对困境时更有自信,最终提升心理韧性水平。本研究提出以下假设:

假设2:灵活教学与大学生心理韧性正相关。

1.2.3感知快速适应能力与主观幸福感

随着高等教育高质量发展的深入推进,教学环境、学习环境以及社会环境都会不可避免地发生一定的变化和调整[9]。有关教育心理学的研究表明,环境不确定性会引发大学生的压力、困惑和不安全感等负面情绪。大学生需要立即适应不熟悉的学习环境,但这个过程可能导致大学生主观幸福感水平的下降[27]。

许多研究验证了压力环境下大学生快速适应能力对学习满意度的积极作用。雷鸣等人发现,快速适应能力可以帮助大学生应对环境的不确定性,增加信心和安全感,从而增加大学生主观幸福感[28]。崔丽霞等人研究表明,快速适应能力是一种以问题为导向的应对方式,不仅可以增强大学生解决问题的能力,还可以提升大学生的自我效能感,并与大学生主观幸福感的持续提高有关[29]。因而本研究认为,快速适应能力增加了大学生应对环境压力的信心,以更有效地应对困难,最终提高主观幸福感。因此,提出以下假设:

假设3:感知快速适应能力与主观幸福感正相关。

1.2.4心理韧性与主观幸福感

有关心理韧性的研究发现,适应新的教育环境对大学生来说是一个巨大挑战,当大学生心理韧性较弱时,无法保持良好的情绪控制,更容易陷入对未来的负面预期[30]。

心理韧性是一种积极的个体品质,是良好心理素质的重要体现。在大学生个体层面,心理韧性与做好充分准备的感觉相关[25]。当大学生具备处理问题的能力时,就能充分理解问题的细节与整体之间的关系,从而更理性地选择应对方式[31]。有研究发现,缺乏心理韧性被认为是大学生主观幸福感不足的主要原因之一,大学生会因无法理性判断现有处境而感到沮丧[12]。相反,具有良好的心理韧性的大学生可以充分评估自身能力,理性搜寻有用信息,从而做出最优决策[32]。高水平的心理韧性使大学生在压力环境下能够直面压力并成功应对,进而维持良好的主观幸福感水平。因此,提出以下假设:

假设4:心理韧性与主观幸福感正相关。

1.2.5“交易”距离的调节效应

Michael在《成人教育手册》一书中首次将“交易”距离定义为一个描述师生关系的概念,当学习者和教师被地理空间或时间分隔时,这种关系就会产生[33]。与经济学中“交易”的概念不同,教育学中的“交易”是以信息为媒介的,师生间通过信息的交换来创造知识[34]。“交易”距离理论考虑了信息交换中参与者的距离和关系,并提出,只要知识通过媒介进行传播,或者高度结构化的课程设定阻碍了师生对话和互动,“交易”距离就会增大[35]。例如,预先录制的视频是一种高度结构化的元素,视频中没有包含师生对话的内容和环节,增大了师生之间的“交易”距离。

实施灵活教学的前提是创造多种多样的教学模式,而这些教学模式的实施往往会伴随多种教学媒介的使用,如视频软件、社交软件、数字平台等。基于媒介的教学模式会导致师生间的信息交换不是直接的,而是间接的,造成了师生间“交易”距离的增大[36]。例如,疫情期间,许多高校采取以在线教学为主的教学模式,在线教学更加依赖结构化的文本,大学生可能无法明显感知到教师的“存在”,进而产生孤立感。

对高校来说,“交易”距离是设计教学模式之前需要考虑的重要因素之一。有研究表明,线上课堂中师生间的高频互动可以有效降低学生的焦虑水平,提升学生的学习满意度[37]。当大学生感到“交易”距离较大时,他们往往会认为课程知识难以理解,并且无法通过与教师互动来获得帮助[38]。这会导致他们对课程学习失去信心,产生压力、抑郁等负面情绪,进而抑制了快速适应能力的积极作用。这说明,高校在设计教学模式之前,如果缺乏对师生互动的考虑,许多旨在帮助大学生应对压力的教学手段就很难取得预期效果。对于感知“交易”距离较大的大学生,即使快速适应能力较强,主观幸福感也会下降。因此,提出以下假设:

假设5:“交易”距离会弱化感知快速适应能力对主观幸福感的促进作用。

同样,当大学生感知到“交易”距离较大时,其在课堂上无法通过与教师的互动形成个性化知识,容易造成自我效能感不足[39]。而自我效能感不足会进一步弱化大学生与教师、学校之间的情感联系,抑制心理韧性的正向效应,最终降低大学生的主观幸福感水平[40]。因此,提出以下假设:

假设6:“交易”距离会弱化心理韧性对主观幸福感的促进作用。

本研究的假设模型如图1 所示。

2实证分析

2.1研究方法

在文献梳理中发现,虽然学者针对灵活教学对大学生主观幸福感的影响机制展开了探索性研究,但这些研究大都采用半结构化访谈、焦点小组访谈等主观的定性分析方法,缺乏灵活教学对大学生主观幸福感影响机制的客观定量分析。因此,本研究采用问卷调查和OLS回归分析方法,运用SPSS和PLS软件,以高校大学生为研究对象,实证检验灵活教学对大学生主观幸福感的影响机制。