中国与澳大利亚高中数学学业质量标准的比较研究

作者: 吴佳敏 吴红德 林子植

[摘要]学业质量标准是学生在完成各学段基础教育时应该具备的基本素养及其应该达到的具体水平的明确界定和描述。从框架内容和水平划分两方面对中澳两国高中数学学业质量标准中的具体内容进行比较,通过词频分析发现两国高中数学学业质量标准在框架结构和内容要素上既有共性,也有差异。在形容词、名词和动词的词性分析水平划分上各具特色:从形容词词频统计得出,ACM8.4和《标准》均以“合适”描述刻画,ACM8.4各水平以常规与非常规情境划分;从名词词频统计得出,ACM8.4和《标准》均注重问题解决与模型思想,ACM8.4各水平均体现对信息技术的考查;从动词词频统计得出,ACM8.4和《标准》均明确界定刻画描述术语,ACM8.4术语明确定义并进行规范化处理。中国在未来数学学业质量标准的水平内容设计上可适当借鉴澳大利亚学业质量标准的研制经验,如明确阐述相关术语的使用与涵义;细化不同情境与内容标准的联系;重视信息技术与各个水平的融合等。

[关键词]学业质量标准;框架内容;水平划分;词频分析

[中图分类号]G642.4[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2023)03-0038-061问题提出

《普通高中数学课程标准(2017年版)》(2020年修订,以下简称《标准》)指出:“数学学业质量标准是以本学科核心素养及其表现水平为主要维度,结合课程内容,对学生学业成就表现的总体刻画。”[1]学业质量标准也是连接核心素养与课程标准、考试、评价的桥梁[2]。曹一鸣在解读《义务教育数学课程标准(2022年版)》[3]的学业质量时指出:学业质量标准对学生的学习活动、教师的教学活动以及教材编写具有重要指导作用[4]。杨向东提出:学业质量标准是现代意义上的课程标准的有机组成部分,它是以学科能力模型为核心的规范性表现标准和实际表现标准相结合的产物。他认为学业质量标准是指基础教育阶段的学生在完成各学段教育或者结束基础教育阶段教育时应该具备的各种基本素养,以及在这些素养上应该达到的具体水平的明确界定与描述[5-6]。孔凡哲等人也提出评价是基础教育改革发展的关键,而“实施2017版高中课程方案与课程标准,其难点和焦点在于评价”[7]。因此,研究分析高中数学学业质量标准不仅影响着高中数学课程与教学改革的政策导向,也关乎着新课改下高考改革方案的有效实施,对核心素养落实落地具有重要的理论价值和现实意义[8]。

随着数学教育国际化趋势的不断深入,国际间数学教育的比较已经成为数学教育研究的重要方向。杨向东曾对学业质量标准的编排和设计进行梳理,表示:“我国研制学业质量标准虽然已经具备一定的基础,但仍然面临着诸多挑战”[6]。国际上一些主要的教育强国相继提出符合本国特点的学业质量评价标准,关于学业质量标准的研制及其与核心素养间关系的研究起步早、数量多、成果较为丰富。其中,澳大利亚的学业质量标准及其相关研究较具代表性和特色[9]。从1989年开始,澳大利亚追求国家层面上统一的学业质量标准,至今已有30多年。从我国研究者对澳大利亚学业质量标准的设计理念、结构、内容和特点进行的梳理[10]可以发现:相比于中国,澳大利亚在学业质量标准的研究和制定上都相对比较成熟,在国际上具有一定的代表性与借鉴性[11]。

澳大利亚颁布的《澳大利亚数学课程标准》[12](The Australian Curriculum Mathematics,Version 8.4。以下简称ACM8.4)中的“学业成就标准”(Achievement standards)等同于我国的“学业质量标准”。虽然两国学业质量标准的命名存在差异,但二者都是对学生在指定学段应该达到的基本素养与具体水平的明确界定和描述。因此,本研究以中国和澳大利亚的学业质量标准作为研究对象,将我国《标准》中的学业质量标准与ACM8.4中的学业质量标准进行比较,从内容设计、水平划分方面进行对比分析,以进一步探讨我国与澳大利亚在学业质量标准设计思路上的差异。

2研究设计

2.1研究对象

本研究的研究对象即《标准》中的学业质量标准内容(共7个表)[1]与ACM8.4中的学业质量标准内容(共16个表)[13]。

2.2研究问题

通过对《标准》和ACM8.4的学业质量标准内容设计上的梳理,考察《标准》和ACM8.4的学业质量标准高频词的词频分布和各词性在各个水平的分布情况,从而讨论中澳两国在学业质量标准中词性编排的侧重点各是什么、思路有何不同。

2.3研究过程与方法

词频分析法是通过统计文献核心内容的关键词出现的频次高低来确定该领域研究热点和发展动向的文献计量方法[14]。本研究拟面向文本的词频主要基于两个角度:一是不同词性的词频排序,词频越高说明对其重视程度越高;二是相同词的词频变化情况[15]。

笔者分别与数学教育方向的1位硕士和1位博士充分讨论了分析框架,综合达成一致意见后,对《标准》与ACM8.4的学业质量标准分别进行逐条分析与记录,校对整理了《标准》与ACM8.4中的内容,并在完成第一轮校对后进行了第二次检验,在整理、修正两轮具体内容的基础上呈现出最终内容。最后,由浅入深地从两个方面对中澳两国学业质量标准的内容进行比较与分析:第一,从呈现形式上观察两国学业质量标准的内容设计和评价框架;第二,借助微词云(Mini Tag Cloud)中文和英文分词系统进行分词,对两国学业质量标准中的具体内容在各水平的划分进行词频分析,以揭示两国学业质量标准的侧重点,得出设计思路与方向上的具体差异。

3中、澳高中数学学业质量标准的比较

3.1框架内容的比较

《标准》中的学业质量标准是6个数学学科核心素养的综合表现,并将核心素养融入课程内容中。每个核心素养划分为3个水平(水平1、水平2、水平3),分别对应高中毕业水平、高考水平和大学自主招生水平;每个水平又从情境与问题、知识与技能、思维与表达、交流与反思4个方面进行表述。

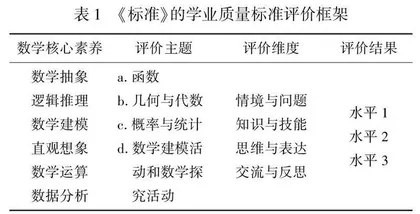

《标准》中数学学业质量标准评价框架主要包括3个维度,分别是:评价主题(4个主题内容)、评价维度(数学核心素养的4个方面)以及评价结果(数学核心素养的3种水平),具体如表1所示。

学业质量标准与考试评价有着多方面的关系:水平1是高中毕业的要求,是学业质量标准考试命题的依据;水平2是高考的要求,是高考命题的依据;水平3是对数学核心素养的达成提出的要求,可作为大学自主招生的参考。《标准》强化了学业质量标准的作用,这是由落实立德树人的根本任务所决定的:首先,学业质量标准承担着落实学生数学学科核心素养的重要使命,使测评学生的数学学科核心素养有所依据。其次,学业质量标准能够监测“新课标”实施的具体情况,包括教材的编写质量、教学过程与课程目标的完成情况、课程内容对提升学生核心素养是否有效等。最后,学业质量标准是考试评价的重要依据,也是高考命题的唯一依据。

ACM8.4中的学业质量标准包括4门科目,每门科目将2个单元作为1个维度,分成概念和技术、推理和交流2个维度,并以熟练程度对其进行描述;每个维度又分为5个等级(A、B、C、D、E)。ACM8.4的学业标准质量标准主要包括4个维度,分别是评价科目(4个科目)、评价维度(科目的4个单元划分以及2个分类维度)、评价指标(描述学生学业质量的4个熟练程度)以及评价结果(关于熟练程度的5个等级),具体如表2所示。

要指出的是关于水平的排序:《标准》的学业质量标准3个水平的划分由低到高排列,ACM8.4的学业质量标准5个等级的划分由高到低排列。

ACM8.4的学业质量标准指的是学生学习该学科内容之后应该达到的学习质量的预期,包含理解的深度、知识的广度、技能的复杂程度。ACM8.4有4门科目,分别为:实用数学、普通数学、数学方法和专业数学,并对4门科目制定相应的学业质量标准,通过学生在精心设计的评估活动和任务中所表现出的对知识理解的深度、技能表现的复杂度和熟练度等差异来推断学生的学习质量。通过分析ACM8.4学业质量标准评价框架,可以发现其具有以下特征:首先,学业质量标准具有清晰的维度框架和分明的等级标准,有助于实践中对学生所处水平的判定。其次,学业质量标准在对学生进行学习质量描述时具有较强的操作性,通常给定特定的语境(如课程内容中所提及的),准确描述每个等级学生应该达到的标准、学生执行指定的动作(通过动词描述)、强调课程重点(主题或对象),并且学业质量标准定义了复杂度、熟练度和难度(描述为质量指标)。最后,学生还可根据自身学习情况调整课程内容,使接触更深层次内容的不同需求得到满足。

3.2水平划分的设计

按照水平划分对《标准》和ACM8.4中的学业质量标准分别进行整理汇总,利用微词云分词系统进行分词(限于篇幅,筛检并选取具有典型性和代表性的词汇进行分析),得出《标准》和ACM8.4中学业质量标准在其各水平的词性词频表,具体如表3、表4所示。

通过分析表3,可以得出如下特征。

(1) 从形容词角度来看,水平1到水平3描述刻画的词语是递升的,从“简单的”到“一般的”再到“复杂的”,从形容词的词频比重也可以看出,水平3的要求和复杂程度更高。“合适的”一词在各个水平均有体现,但从低水平到高水平出现频率在逐渐下降。可见,《标准》的学业质量标准水平划分符合学生最近发展区,以现有水平为基础促进学生发展。

(2) 从名词角度来看,“问题”词频较高,说明数学问题始终是高中数学课程的核心,在学业质量标准的各个水平上都是重点;水平1重视的是“情境”,强调创设合适的教学情境去培养和考查各个核心素养;水平2则关注过程评价,重视学生的学习过程;水平3关注学生解决问题的能力,从发现问题、提出问题到解决问题,螺旋上升。从其余的高频词汇也可以看出,建模和直观想象等核心素养始终贯穿于各个水平;值得关注的是“信息”在水平3中的地位,说明在较高水平中更重视信息技术的运用。

(3) 从动词角度来看,水平1多用“熟悉”“了解”等程度水平较低的词汇进行描述;水平2用“理解”“发现”等中等程度词汇描述,对学生的要求逐步提升;水平3则采用“提出”“建立”等词汇进行阐述,对学生的要求进一步提高,要求学生能够运用所学知识概念和思维方法解决问题。“统计”在水平1中出现频率较低,在水平2、水平3中出现更为频繁,说明水平2、水平3更注重考查学生对于数据的认识及处理分析的能力。“解释”一词也同样仅在水平2和水平3中出现,说明在较高水平更注重考查学生是否深入理解了核心概念。

通过分析表4,可以得出以下特征。

(1) 从形容词角度来看,A等级多以“routine”与“non-routine”进行描述,且两者出现频率大体一致;B等级也以“routine”和“non-routine”进行描述,但前者比后者出现频次更高,并且出现用“simple”进行阐述;C等级则主要在“routine”语境中考查学生;D等级在“simple”语境中考查学生的频率明显增加,而“routine”语境中的考查明显减少;E等级主要是在“simple”语境中进行考查。“appropriate”主要出现在A、B、C、D等级中。由此可见,A等级更为强调在多情境中考查学生,且情境的划分符合学生认知规律。

(2) 从名词角度来看,在A、B、C、D等级中“problems”的词频最高,其中A、B、C等级中出现的频率大体一致,在D等级中有所下降。在E等级中最高频的是“calculations”,说明在低等级更重视计算能力的考查,而高等级关注的是学生对于数学问题的把握,这和《标准》是一致的。“solutions”和“models”在A、B、C等级中所处位置相同,都分别位于第二、三位,说明在较高水平更注重学生解决问题和模型思想的考查;在D、E等级中“models”和“concepts”地位是一致的,说明在较低水平同样注重学生的模型思想,但同时还强调学生对于概念的把握。“techniques”一词在各个等级出现的频率大体一致,说明ACM8.4在各个等级都强调信息技术的重要性。