从“固化”到“转型”:基于成长型思维的教师专业发展及其实现

作者: 潘亚萍

[摘 要] 思维方式作为支撑教师专业发展的核心,在某种程度上决定着教师专业发展的深度与高度。在场域型塑、课程固化与工作重复等因素作用下,教师专业发展很容易陷入思维固化。成长型思维的丰富内涵与独特价值,为突破教师专业发展的思维固化提供了转型基础。策略在于:教师需要检视自身的思维方式,切实意识到成长型思维对专业发展的决定作用;动态地调控思维过程,促使专业发展在成长型思维引领下积极前行;敢于直面思维局限,突破专业发展的瓶颈以达到新高度;充分发挥思维的预测功能,对专业发展的未来进行合理规划。

[关键词] 成长型思维;教师专业发展;教师思维;思维转型

[中图分类号] G42 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2022)01-0036-07

随着教育变革的速度加快与程度加深,“如果没有观念的变革,这个难以解决的基本问题就会变成一个不断改变的主题和一个持续保守的系统并存的局面。” [1] “为打破这种僵局,教育工作者必须把他们自己看作、也被别人看作是变革动力的专家。”[1]尽管“一个人永远活在他自己的思想、信仰、理想与哲学所创造出来的环境中”[2] ,但是“那些富有变革的人对于变革的部分不可预测和变化无常的特点颇具慧眼,而且他们明确地关注寻找方法和能力,以应对和影响走向某种理想模式过程中的更多的方面”[1]。 本质上,这些“方法和能力”是思维方式所彰显出的外化表现。据此,居于思维方式的转型审视教师专业发展,就成为不可或缺的议题。

1 思维方式之于教师专业发展的要义

对于支撑教师专业发展的思维方式而言,“虽然其既不是知识,又不是技能,但它却支配着教师的一切行为,是属于更高层次的能力,而且是不可或缺的。”[3]这就使得思维方式作为引领教师专业行为的重要基础,在某种程度上展现出专业发展的深度与高度,自然也就决定了专业发展的不同结果。居于思维固化抑或依托思维转型,直接体现出教师专业成长的间断与持续、保守与创新。依此,唯有推动教师思维方式转型,才能为专业发展提供持久的动力。

教师思维方式“是一种主体观念存在,它反映了主体对某种知识、思想、观念和操作方法、路径的认可和信服,并以其为根本指导和行为规范,即教师思维方式内在地影响和显现着教师的职业认识观和教育信仰”[4]。作为思维主体,教师内在的知识结构、语言观念、情感意向等均是思维形成的核心要素。唯有这些要素共同整合,形成动态且互相作用的思维运动才能适应甚至拓展专业发展的方式与路径。基于此,利用思维对所获得的发展信息进行内部转换,使其与原有的认知结构进行糅合,不断建构生成新的发展图式,才能不断激发专业发展的内在动力。整个过程中,思维方式作为一个“监督者”时刻监控教师的发展趋势和走向。

通常意义上,学界针对思维方式的划分不一而足。依据表现形式,分为感性具象思维、抽象逻辑思维、理性具象思维;依据思维形态,分为动作思维、形象思维和抽象思维;依据思维技巧,分为归纳思维、演绎思维、批判思维、辩证思维等。以上关于思维方式的划分仅仅依据某个维度进行“切割”,而教师专业发展是一个复杂的、动态的前行过程,仅用某种单一的思维方式去支撑和应对就会带有某种局限。唯有随着发展环境的变换不断转型思维方式,才能满足专业发展的持续性需求。

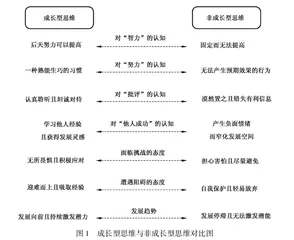

美国心理学家卡罗尔·德韦克(Carol Dweck)教授依据人们对智力发展的认知,将思维分为成长型思维(Growth mindset)和非成长型思维(Uneven growth mindset)(见图1),这为思考教师专业发展提供了较为综合的思维启鉴。

从图1可以发现,成长型思维是一种以智力可塑为核心信念系统的思维方式,其认为智力和努力都可以积极向前发展,即使在发展的过程中有负面因素,也可以克服并在其中学习经验以促进下一次的进步。“成长型思维模式建立在这样一种理念上:你的基本能力是可以通过你的努力来培养的。即使人们在先天的才能和资质、兴趣或者性情方面有着各种各样的不同,每个人都可以通过努力和个人经历来改变和成长。”[5]然而,具有非成长型思维的人,通常偏向注意的是反映其能力高低的反馈结果,并且认为人的能力需要外在表现才能得以证明,导致自己被制约在自我可掌控的能力范围里,“从某种意义上来说,就像‘恰当的意见’‘适得其所’,不知道原因,也不知道过程,就这样,性情倾向和位置彼此适应,‘游戏感’和游戏互相契合,从而告诉了我们:为什么行动者做了他们‘不得不做’的事,却并没有把它作为一个目标明确地提出来,未经盘算甚至也没有意识到,在话语和表象里也反映不出来。”[6]事实上,每个人的思维中都不可避免地带有成长型与非成长型思维的成分。如何正确认识两者并最大程度地发挥成长型思维的价值以促进专业成长,就成为教师必须关注的方向。

客观上,持有成长型思维的教师能够通过从能力既定的静态思维到能力可塑的动态思维、从目标实现的单一思维到超越目标的多样思维、从避免失败的维稳思维到不断尝试的挑战思维等思维的转变来为专业发展提供持久的动力。教师相信自己的专业素质能够通过后天有意识的努力和培养得以提高,由此也会产生持续学习和进步的动力。在此过程中,教师能够直面专业发展中遇到的种种问题和挑战,主动学习和吸取有利于进步的经验;在面对挫折时能够坚持不懈而非自我保护式地局限于自己的专业“舒适圈”内。此外,也能够在虚心聆听他人意见和观察教学情境的基础上,积极接收外界新的教学信号和专业发展信息并融入自己的思维图式中,从而促使思维处于活跃生成的状态,以此推动教师处于不断进步和自我更新的发展状态之中。反之,倘若不加以注意,非成长型思维就会较为隐秘而稳固地潜伏在教师的思维方式中。

曾有一线教师直言[7]:“教师成长的最大障碍,莫过于思维模式的落后。尽管我现在已经退休多年,但每个月还能发表一两篇教育文章。事实上,我从大学毕业后,连续二十年几乎没有在杂志上发表过文章,借口是‘孔子都述而不作,我只要把书教好就行’,其实内在症结是‘我自认为不是写文章的料’。这实际上就是固定型思维在作怪。”

由于这种思维方式的本质是“设限”,教师就会习惯性地对结果进行过分追寻,这易让教师思维限制或深陷在某种方式或某个领域之中,更多受控于诸如定势、惯性、终点、环境等非成长型因素,进而走向专业发展的机械与平庸,最终无法达到专业发展的新高度。

2 不同思维方式规约下的教师专业发展样态

在现实中,不论成长型思维还是非成长型思维,都会作为一种隐蔽且常在的思维方式潜移默化而又根深蒂固地根植于教师思维之中,从而助推或制约教师专业发展的走向。因此,只有深入分析各自思维方式规约下的教师专业发展样态,才能进一步清晰与规避其对于教师专业发展的价值与制约,自然也就有利于促进教师思维转型,并挖掘自信与成长的无限潜力,从而实现持续的专业超越。

2.1 非成长型思维之于教师专业发展的钳制

2.1.1 定势思维禁锢了专业发展的可能性

定势思维(Fixed Thinking)是人利用某种固定的思维程序分析和解决问题,一种事先已知或有所准备的思维方式。从思维过程的大脑皮层活动来看,定势对思维的影响是一种习惯性的神经联系活动。当两次思维活动属于同类性质时,前次思维活动必然会对后次思维活动起到支配或决定作用。定势思维实际上是一种“以不变应万变”的思维方式,其特点在于拥有强大的惯性,“它使得主体思维在认识实践中不自觉地将后来的认识过程拉入预定的轨道” [8]。这样会让思维者逐渐形成思维惯性,甚至深入到其潜意识里,成为不自觉的类似于本能的反应,从而显示出思维极强的顽固性。

定势思维使得教师习惯性地将各种专业问题归纳到自己的知识结构和图式中,更倾向依赖其中已有的、熟悉的问题解决方案,其思维空间会因此而不断被收缩。当教师专业发展的期许或愿景发生变化时,定势思维会使教师更多地按照既有的固定步骤和计划去实施发展,而不是通过思维的多角度转换来应对专业发展过程中出现的各种可能,进而产生思维“惰性”与墨守成规,从而也就不会开拓新的思路并做出创新性的发展决策,更无法充分地利用发散性思维去灵活思考和解决问题,最终失去专业发展的多种可能。长此以往,当思维得不到充分解放时,教师就很容易被固定在某一范围内,进而失去对专业发展的精神、价值的各种意义的追求,定势思维也就在无形中禁锢了专业发展的可能性。

2.1.2 惯性思维扼制了教师专业发展的创新性

“自主成长型教师是一种具有内在积极要求发展的动机,不断反思、不断探究、不断进取,具有可持续发展素质,主动适应社会发展需要和社会条件的新型教师。”[9]然而在长期的专业实践中,教师对专业现象或问题的高度概括和经验积累常常会引起教师的惯性思维(Inertial Thinking),即教师会习惯于思维的既定循环,本能地拒绝创新与改变。如此,一方面有利于教师在解决类似的专业问题情境时,更简便和娴熟地利用所学和已有的专业经验和成功案例,提高其速度和准确率。但另一方面,久而久之教师会形成自己的惯性思维,下意识地利用现成的思维方式去思考专业问题,固守已有的思维路径,习惯利用固定的专业工具或固化的专业步骤来应对专业发展。这种思维方式会造成教师在思考专业发展问题时存在“盲点”,忽视对经验性问题的批判性分析,过分利用已有的“公式”或“程式”解决专业问题,难以形成创新性的“更优”意识,以致教师实际上在机械化地解决问题,影响教师新知识的吸收和新内容的构建,从而导致其专业发展缺少创新或改变的可能性,“心智模式根深蒂固的惯性力量,会把最杰出的系统思考智慧淹没”[10]。因此,惯性思维扼制了教师专业发展的创新性,妨碍了教师自身成长和发展的步伐。

2.1.3 终点思维中断了教师专业发展的持续性

教师专业发展实际上是一个循序渐进、持续动态的过程,而且贯穿于其整个职业生涯。在应然层面,学界将教师专业发展阶段分为“非关注阶段”“虚拟关注阶段”“生存关注阶段”“任务关注阶段”及“自我更新关注阶段”等阶段。同时,处于“自我更新关注阶段”取向的教师“从局限于特定时空的、断断续续、不连贯的、缺乏内在逻辑与发展关联的教师教育,转到了不受时空限制的、持续 的学会教学和教师专业发展”[11] ,但在现实层面,很多教师会在自我设计的“终点处”停滞。倘若居于思维的角度究其原因,则是典型的终点思维(Terminus Thinking)所致。亦即是指在发展的进程中,由于思维的限制,思维者始终相信存在某个已被穷尽的“终点”,并认为在达成这个“终点”后能够产生一劳永逸的效果。然而,过分依赖终点思维一方面会导致教师的专业能力束缚在一个只会逐渐缩小的空间里,消极地认为发展目标已抵“天花板”而不是能达到新高度的“垫脚石”,从而导致获取新能力的可能性降低。另一方面会致使教师忽视发展目标的指向性优势,进而将阶段性目标误认为终点性目标,忽略了教师专业发展本质上是一种状态的长期延续,错失专业发展从经验蕴蓄的量变到高度“蜕化”的质变过程,最终导致专业发展停滞不前。

2.1.4 环境思维桎梏了教师专业发展的自主性

在教师专业发展的过程中,自主性影响着教师是否积极主动地调整自己的发展策略和其努力程度。同时,学习型社会也要求教师作为实践者树立起自主学习观和终身学习观。然而,持有环境思维的教师会因为所处的环境因素桎梏其发展的自主性。由于环境思维(Environmental Thinking)居于NLP(Neuro-Logical Pattern)思维逻辑层次中的底层,是一种把问题发生时的首要原因习惯性地归结到除自己以外的外部环境的思维方式①。本质上,持有环境思维的人只能看到环境的约束和限制,无法意识到环境因素只是发展中的表面层因素。

具有环境思维的教师善于发现和总结教学环境中的各项因素,看到环境给教学带来的利弊,从而更好地适应教学环境。但如果长期过度持有这种思维,教师在遇到比较困难或无法解决的专业问题时,通常会将原因归结到自身以外的教育环境,解决问题的方法也会从改变环境的角度去思考。