设计思维——新时代教师不可或缺的教学方法论

作者: 谢欣荷

摘 要当今世界越来越具有不确定性和复杂性,因此人才的培养出现了新的转向和要求,然而教师面对比以往更复杂和更具挑战性的教学情景却缺乏成熟的方法框架进行应对。通过对当前设计思维整合教育的文献进行梳理,证明了设计思维作为一套已具有具体操作流程和模型的方法论能够有效地为教师教学提供可操作的路径。主要围绕三个问题展开:什么是设计思维?教师何以需要设计思维?教师如何使用设计思维?

关键词设计思维;教师;教学方法

中图分类号 G65 文献标识码A 文章编号1005-4634(2022)02-0039-07

随着知识经济和大数据时代的来临,从前简单而高重复性的工作已能够被机器取代,人们在这样的时代所需要的不再是“记忆知识”而是能够“创造知识”,因此传统灌输式的教学方式已不能适应新时代对创新型人才培养的需求。此外,当今时代所面临的问题越来越复杂,社会经济、政治、文化等各方面的发展都充斥着越来越多的不确定性,面对迅速变化且变化方向不确定的世界,人类解决真实情景问题的能力就显得愈发重要。如2020年爆发的世界性的新冠疫情,各行业各专业领域内的人在应对这种突发性的事件时,其问题解决能力的重要性得以深刻彰显。

人才的培养离不开教师,而新时代对人才培养提出的新要求以及新时代带来的更为复杂的教学情景为教师带来了前所未有的挑战。教师如何处理复杂的教学情景、如何培养符合新时代需求的人才、如何将理论与实践进行整合等问题的解决都需要教师有一套可操作性强的方法论来扶持。而设计思维作为一套已经成熟的方法论能够为教师的教学提供具体的指导,帮助教师解决复杂的教学情境中的问题并培养新时代所需的新型人才。

此外,当前设计思维已被广泛运用于教育领域并与教育领域有了不同维度和程度融合的探索。可以看见,设计思维作为方法工具为教师的教学带来了直接的、可视化的发展契机。有不少海外学者已经对设计思维与教师教育的融合进行了研究。然而,目前国内学界仍鲜有对教师运用设计思维教学的可行性分析以及如何培养教师设计思维的方法探究。因此本研究将设计思维视为新时代教师不可或缺的教学方法论并对其合理性进行思考,以期补充设计思维与教师教育进行整合的研究和讨论,并提出教师使用设计思维的具体方法。

1 什么是设计思维?

1.1 设计思维的发展与应用

设计思维最早起源于美国工商业活动,赫伯特·A.西蒙(Herbert A. Simon)1969 年在其著作《The Science of the Artificial》中区分了人工世界和自然世界:人工世界离不开人的设计,而设计是一种思维方式[1]。这可以视为设计思维观念的雏形。1987年哈佛大学设计学院教授 Peter G.Rowe在其《设计思维》一书中首次提出设计思维这一概念,并在建筑设计领域提出了具体的设计方法[2]。此后,设计思维被广泛运用于工业、设计、管理等各领域,而如今设计思维已经在教育领域呈现出旺盛的生命力。

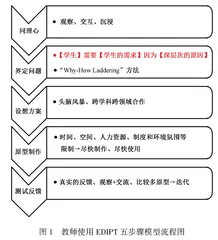

在教育领域中,设计思维起始于斯坦福大学创办的设计思维学院基于设计思维开发的d.loft STEM Learning系列课程。在该系列课程中,鼓励学生去应对全球性的紧迫问题带来的设计挑战。当前,关于设计思维的流程已提出了多种不同的模式,最广泛采用的正是由斯坦福设计研究院提出的EDIPT模型,这一流程包括五个步骤:(1)深度同理心,也称为共情,即深层次地了解用户的真实需求,站在用户的角度看待问题和思考问题的解决方案;(2)界定问题(下定义),即清楚地知道是要解决谁的真实的深层次需求;(3)方案设想,即尽可能地提出各种解决方案;(4)原型制作,将设想的问题解决方案归纳并依此开发出产品的原型;(5)测试反馈,即将产品投入使用,并在使用的过程中去发现问题,进而能够不断迭代改进原型[3] 。需要注意的是,这一模型的五个步骤不是线性关系,在其中的任何一个阶段都可以重复整个过程或是迭代。在斯坦福设计学院创办之后,德国波茨坦大学、日本东京大学、 法国巴黎高科大学等国际著名高校纷纷成立了设计思维学院。

当前在我国的教育领域中也有了应用设计思维的尝试和研究,主要被用作创客教育和STEM教育的方法工具,比如李彤彤将设计思维的方法论引入创客教育,构建了基于设计思维的创客教育教学模式[4];王佑镁等人将设计思维视为STEM教育和创客教育深度融合的中介,详细论述了如何让设计思维促进创客教育和STEM教育的融合并创建了融合模型[5];陈鹏指出,设计思维是具有真实有效性的方法论工具[6]。此外,设计思维在其他具体的课程教学中也有了越来越多的运用,比如高校的政治课教学、软件应用教学、高等教育中的创新创业课程等[7-9]。

1.2 设计思维的概念与特征

在现有研究中,闫寒冰总结了当前对设计思维的三种概念界定:方法论说、思维方式说、创新过程说[10]。本研究则将设计思维视为一个帮助人们解决真实情景中复杂问题的方法论,可用于指导生活中方方面面的问题。它与设计能力不同,这点必须首先做区分,设计能力是逻辑性的、问题已给定的、以解决问题为导向进行设计。而设计思维的根本特征是以人为本,其问题产生于真实情景之中,具有不确定性,在真实情景中由设计者为人生活得更好而自主发现问题并通过设计思维模型解决问题。

对设计思维具体特征的总结学界也未达成统一认识,比如Simon认为设计思维涉及认知性、情感表达和人际活动三个具体方面;斯坦福大学设计学院则提出设计思维应该具备以人为本、同理心、早期失败、边做边学、跨团队合作和快速原型这六个特征[11]等。基于对已有研究的分析,笔者总结出设计思维至少具有以下特征:(1)非线性特征。与传统的分析思维和逻辑思维不同,设计思维是一个非线性的思维过程,流程中的任何一个阶段都可以随时重复,它强调问题的解决方案需要经过不断迭代而最终产出,因此它不将问题的不确定性视为威胁,这样的思维方式使人们处于不惧怕犯错的情景之中,自然能够萌生更多具有创新性的问题解决方法。(2)问题指向性特征。即设计思维活动是一种有意向的活动,它不是无目的的,它旨在解决问题进而使人们能够获得更好的生活。(3)真实性特征。设计思维所要解决的问题是现实世界中真实存在的问题。在教育中,问题指向性和真实性特征面向的是人们解决复杂问题能力的培养,这对应对当前变幻不定的社会而言无疑具有极高的价值意义。(4)跨学科整合性特征。问题的解决是需要多学科共同作用的,尤其是真实情景的复杂问题更是不可能仅仅通过一个学科知识来解决。(5)人本主义色彩。设计思维关注的是用户内心真正的最深层次的需求,深度同理心贯穿着设计思维的全过程,因此这一特征也是设计思维最核心的特征。

2 教师何以需要设计思维?

2.1 教师具备设计思维是落实国家宏观政策的需求

教师的教学水平直接关乎教育的质量,我国教育部颁布的《教师教育振兴行动计划2018~2022》中提到:“要主动适应教育现代化对教师队伍的新要求”,“以推进教师教育创新、协调、绿色、开放、共享发展。”[12]此外,中共中央颁布的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革意见》开篇指出:“教育大计,教师为本”,提出了“造就党和人民满意的高素质专业化创新型教师队伍”的目标计划[13]。这些政策表明:当前教师素养的提高已成为国家发展的战略要求且国家尤其重视教师创新素养的发展。然而教师并非天生具备创新能力,创新能力需要经过教师自觉或不自觉地培养才能得以提高,而为响应国家政策新需求以及为教师适应新时代发展需求,当前教师急需直接有效的方法论辅助其实现创新素养的发展。设计思维要求人们基于“深度同理心”从而发现存在于社会生活中方方面面的问题。与传统的思维方式不同,设计思维主张对原本已经存在的概念进行本源性的剖析和反思,不害怕极具挑战性的难题,而将这些困难和挑战视为发展契机,并且强调在处理这些复杂问题的过程中不断迭代问题解决方案,进而达到发明创新来实现新的可能性。显然,设计思维是新时代教师实现创新发展的重要方法论,教师运用设计思维则需在教学过程中或真实课堂情境中发现教学问题或契机,比如学生知识盲点、学生兴趣点等,进而与教学目标结合生成自己的课堂以实现教学内容和方法的创新。此外,我国《中小学教师专业标准》对幼儿园、中小学教师都提出了能够基于学生身心特点设计教学的要求,这在政策层面上直接表明了教师教学实际上也是一种设计行为,且这一设计行为要基于对学生发展的真实需求的了解,即教师对学生需进行深度同理。

2.2 教师具备设计思维是顺应社会时代背景发展变化的需求

不同的时代背景有着不同的历史阶段发展任务,进而对人有着不同的教育目标,而不同的教育目标直接决定着教师的教学方式。传统工业时代的教育目标是培养能够在工厂中工作的人,因此学生所需要的能力仅是知识经验的记忆和复制,为了更有效率地培养更多能够胜任工厂工作能力的人,以教师为中心的灌输式课堂则是最有效的途径,这样的时代背景对教师提出的要求是只需其能够进行机械性的知识经验的传授。

然而,自20世纪以来人类的科学技术知识急剧膨胀,尤其是20世纪70年代的信息技术革命让人类迎来了第四次工业科技革命,科学技术的发展成为了国家国际竞争力的主要方面,自此人类进入了知识经济时代,知识的发展日新月异,社会每时每刻都在发生着变化而且社会所面临的问题也越来越复杂,在这样的时代背景下国家不仅需要创新型人才来保障国家的科技竞争力,还需要具有解决复杂问题能力的人才来实现国家更深远和持续的发展。

此外,知识的记忆和重复性的经验复制工作已被机器取代,甚至人脑对知识的记忆能力已经远被电脑超越,在这样的时代背景下,记忆知识已经不能够适应人们在社会中工作和生活的需要,面对这个随时存在变化的复杂社会,人们具有处理和解决真实情景中的不确定性问题的能力成为了个体发展的必需。因此不论是对国家宏观的可持续发展还是对个人的长远发展而言,传统工业时代的灌输式教育方式已经不再适用,而当前设计思维已具备详细的操作模型和流程,是新时代教师培养新型人才的可操作性极强的工具。此外,教师作为学生学习的直接榜样,其在运用设计思维教学时也能够引导学生运用设计思维以处理复杂情景的复杂问题,这为学生未来的长远发展做了有效准备。据此,教师要能够培养具有创新能力和解决复杂问题能力的人才以顺应新时代的教育需求,设计思维则是新时代教师教学方法论工具的应然选择。

2.3 设计思维帮助教师将教育理论有效应用于实践

2.3.1 舍恩反思行动的教师学习理论

美国著名教育学家唐纳德·舍恩(Donald A. Schon)的反思行动学习理论包括教师在行动中反思(reflection in action)和教师对行动的反思(reflection on action)[14],舍恩区分了教师信奉理论和使用理论,并指出使用理论与信奉理论不一致,教师在教学中是使用理论,而不是信奉理论。信奉理论可以理解成教师心理上所秉持的教学原则观念,而使用理论则是教师在真实情景中的实践性知识。教师的反思行动就是不断监控自身行动并不断进行调整使之与信奉理论相一致的过程。舍恩重视在真实的情景中反思并行动、行动并反思,这与设计思维要求在真实情景中反思问题并不断迭代解决方案具有高度一致性。此外,舍恩直接指出:“从事以人为中心的专业工作者的核心就在于设计,因为实践中的不确定性、不稳定性、独特性,以及价值冲突意味着需要一种蕴含艺术的和直觉的过程的实践认识论,而这就需要设计。”[15] 因此学习设计思维能够帮助教师有效实现舍恩关于教师教学实践反思行动的理论要求。

2.3.2 David k.Cohen教学的三个特征

Cohen指出教师的教学具有三个方面的特征:其一是教学具有多种职能,但是以人的发展为主要职能;其二是教学具有关系性,即教师与学生之间的关系;其三是教学充满了内生的不确定性,教师吸引和激励学生学习时充满了挑战[16]。教师在实践过程中遇到的问题类型复杂多样:课程的设计、与家长的沟通、课堂中的意外事件等,教师能否对这些问题做出有效且快速的反应,其本质考验的就是教师面对复杂情景解决真实问题的能力。此外,复杂问题在真实情景中具有突发性,这需要教师具有直接的直觉判断力,这种直觉判断来自教师在处理问题过程中对自身处理问题的方案的不断反思和迭代。设计思维能够为教师实现“教学特征”提供方法论框架:首先,设计思维具有强烈的人本主义色彩,设计思维模型的核心是深度同理心,其目的是让人能够更完满地生活,这符合了教学以人的发展为主要职能的特征;其次,设计思维重视人与人之间能够实现跨学科合作,共同致力于复杂问题的解决,这与教学的关系性不谋而合;最后,设计思维是一种非线性、非逻辑的思维,它看中直觉以及在行动中不断迭代的作用,因此能够有效帮助教师在教学过程中对不确定持开放态度以达到创新解决问题的结果。