二语自我对深度学习的影响

作者: 何春梅

[摘 要]深度学习是学习质量的重要标志。在线教学中,二语自我与社会临场感、深度学习的相互关系尚缺乏关注,明确其作用机制有助于实施良性干预。采取随机抽样方式获得样本数据,借助SPSS、AMOS软件,通过相关分析、验证性分析及Bootstrap检验后发现:(1)理想自我、二语学习体验显著影响深度学习且后者比前者影响更大;(2)理想自我、二语学习体验对社会临场感存在显著正向影响;(3)社会临场感在理想自我、二语学习体验与深度学习的关系中起部分中介作用,在应该自我相关路径中的中介效应不显著。以上结果表明,理想自我和二语学习体验直接影响且通过社会临场感的中介作用间接影响深度学习,所以在线教学中除了对二者的提升外,还应增强社会临场感,从而促进深度学习。

[关键词] 理想自我;应该自我;二语学习体验;深度学习;社会临场感;中介作用

[中图分类号] G420 [文献标识码] A [文章编号] 1005-4634(2022)05-0030-12

新冠疫情使传统教学形态发生了根本改变,2020年5月,高教司司长吴岩表示,教育再也不可能回到过去,因为融合了“互联网+”技术的在线教学已经成为高等教育的重要发展方向[1]。后疫情时代“学习革命”的大势已来,但学习质量似乎并不乐观,在线学习尚存被动性、浅层性等诸多问题[2]。因此,如何由“学习革命”催生“质量革命”便成了业界关注的主要问题。

深度学习被视为高质量学习的重要指针[3],其概念最早由Marton 和 Slj在1976年提出,指阅读中部分学习者采取把握观点和意义的学习方式,与另一些试图记住细节和事实的浅层次学习方式相对。经过几十年的发展,深度学习的关注焦点多次转换,历经学习方式、学习途径、学习目标等几个阶段。本研究的“深度学习”聚焦深层学习动机、策略行为等过程性内容。美国新媒体联盟在2016年、2017年发布的“地平线报告”中皆指出向深度学习转向的议题[4]。无独有偶,《2017年中国互联网学习白皮书》也指出高等教育需要更加关注“在线深层次学习”[5]。这些研究报告体现了国内外高教界致力于促进深度学习的共识。

目前对在线环境中深度学习的研究主要有两大板块:一是探讨数字技术革新如何促进深度学习,包括人工智能分析、多模态数据识别、智慧校园构建等;二是在教育学范畴探讨深度学习的一般性影响因素,本研究属于后者。吴亚婕在三元交互理论框架下将网络教学中影响深度学习的一般性因素分为个体内在认知、外在交互行为和环境刺激,认为深度学习是在这些因素的共同影响下发生的[6]。该研究厘清了影响在线深度学习的要素,但对要素间的作用机制缺乏探讨。

由于深度学习具有分布式认知的特点,分布性及认知本身的对话性从本质上决定了深度学习产生于内外共同作用机制,即深度学习既源于内在认知,也源于社会性交互。Anderson的“等效交互原理”就强调了后者的重要性,指出深度学习可能发生于师生、生生、学习者与学习内容三种交互形式中任一种处于高水平的情形下。国内学者张晓蕾等则对此提出修正,认为在线学习环境中同时调动师生、生生、学习者与学习内容之间的多对多交互活动,才更有助于促进有意义学习的发生[7]。后者凸显了多层次交互活动对深度学习的影响,但对个体、环境和深度学习之间作用机制的探讨仍然不足。

正是基于这种缺憾,本研究立足于具体学科,探讨二语自我对深度学习的影响,并关照在线学习环境中社会临场感的中介作用。在二语研究领域,一方面,“社会交互”的重要性不断被强调和验证,代表人物Van Lier甚至提出,二语习得的本质即学习者与语言环境间的积极互动[8];另一方面,二语动机自我系统(后文简称二语自我)是重要的内因,这两者满足了深度学习分布式认知的“内外共同作用”的特点,因此本研究将其纳入研究框架,以期通过探究其作用机制为在线二语教学提供相应策略,为引导和组织深度学习提供实证参考。

1 文献综述与研究假设

1.1 二语自我对深度学习的直接影响

二语自我理论[9]是对Gardner经典动机理论的发展,从人格心理学中借鉴了自我差异、自我导向的理论取向,又从社会文化学派汲取了“想象认同”概念,凸显了学习者的自我导向性及社会参与性特点。二语自我包含理想二语自我、应该二语自我和二语学习体验三个动力因素。理想自我着眼于学习者对二语自我的未来想象,是内化自我的概念。应该自我是外在环境影响下的外化自我概念,是外界期望或标准在学习者意识上的投射,“应该……”是这类个体的导向标签。当理想自我、应该自我与现实自我产生差距时,弥补差距的学习动力便由此而生。二语学习体验着眼于情境因素,指学习者对一切与二语学习情境相关的因素的感知和体验,与Garrison等[10]在探究社区模型理论Community of Inquiry (CoI)中提出的社会临场感、教学临场感和认知临场感三维度具有类似的精神内核。

从现有研究来看,理想自我与深度学习之间可能具有正向相关性,而应该自我则相反。

一方面,从动机和兴趣来看,班杜拉的三元交互决定论认为个体的动机、信念、意向等内在因素支配并引导个体行为[11]。不同自我导向学习者具有不同的动机、信念和意向,这使个体采取不同的学习策略。学习动机和学习策略具有同步性,动机越强,学习者所采取的学习策略亦越深层有效,而兴趣越高,越能进一步促进深层学习动机的形成和深层学习策略的采纳[12]。所以,兴趣是深度学习最重要的指标[13]。Tin对“兴趣”也持类似观点,认为兴趣产生于积极情感和认知需求,是二者的结合体,在各种学习情境中都有激发深度学习的潜能[14]。理想自我学习者具有较高的内在动机和学习兴趣,因而更倾向于深度学习,而应该自我学习者的动机主要源于外在的要求和期望,是外在动机,这类学习者更倾向于通过复制、记忆等浅层学习方法满足外界的评价标准。已有大量研究证实,应该自我对动机行为的影响几乎不存在或不太显著[15-16],Drnyei和Ryan对此也表示支持,并进一步解释道,虽然应该自我的目标定向对学习者的思维模式产生影响,但却难以实质性地改变动机行为[17]。所以,应该自我难以转化成深度学习的动力。

另一方面,从学习观来看,理想自我或应该自我学习者不同的学习观会导致不同的学习策略。在Marton和Slj区分的高层次学习观和浅层次学习观的基础上,Biggs进一步证明,持高层次学习观的学习者以理解意义为特征,更倾向于深度学习;反之,持低层次学习观的学习者以记背为主要特征,更倾向于浅层学习[3]。理想自我学习者趋于高层次学习观,关注如何实现意义建构,从而达到突破现实自我、实现“可能自我”的目标;而应该自我学习者更趋于浅层次学习观,倾向于知识的机械复制和积累,少了对意义抽象的思考,因而与深度学习产生偏离。

此外,穆肃等指出,在线学习中的深度学习与情感、行为和认知投入正相关[18],这表明学习投入是深度学习的重要前因变量,但吕中舌等却发现,应该自我与学习投入呈负相关,即学习者应该自我的贡献越大,学习投入程度反而越低[19]。投入不足正是浅层次学习的表现,这从另一方面表明应该自我与深度学习具有背离倾向。

所以,理想自我和应该自我对深度学习的影响可能存在差异。

二语体验与深度学习之间可能也存在正向相关性。“互联网+”情形下的网络教学更注重以学习者为中心,以个性化知识的习得与创造性知识的生成为目标[20],因而网络学习体验是一种真正个性化的、高度参与的学习体验[21]。建构主义和联通主义对这种“高度参与性”做了很好的诠释:从建构主义观点看,个性化知识的获取需要学习者在复杂的网络情境中与他人积极协作、探究,最终完成意义建构;从联通主义观点看,创造性知识的生成更是需要学习者不断在动态化、碎片化的知识网络中寻找关键结点,理解意会[22]。可见,在线学习本质上即要求学习者在情感、行为和认知等维度的积极参与,而学习者对这种参与的感知调节正是其学习体验的重要组成部分[23]。这种学习体验对深度学习的影响不断得以证实,比如黄振中等就发现,交互体验,尤其是同伴间的交互体验,在自主学习能力对深度学习的影响中扮演着重要中介作用[24];王树涛等在研究课程学习体验对学习收获的影响时亦发现,学习体验完全通过促进深度学习而对学习收获产生影响[25]。以上研究都表明学习体验对深度学习具有直接影响。与此类似的是,在二语研究领域,大量研究也一致认为,二语学习体验能直接预测学习者的动机行为[26-28],且Lamb[29]和詹先君[30]等发现,在二语自我的三个维度中,学习体验对动机行为的影响最大。所有这些研究都表明,学习体验可能对深度学习存在正向影响。

基于上述分析,笔者提出以下假设:

H1:理想自我对深度学习具有正向影响。

H2:应该自我对深度学习具有负向影响。

H3:二语体验对深度学习具有正向影响。

1.2 社会临场感的中介作用

前文关于二语体验对深度学习可能存在正向影响的讨论,说明了深度学习的前因变量可能和个体对环境的感知有关。近年相关研究不断涌现,Entwistle 和Vermunt都指出,学习者的深度学习不仅受到他们学习动机的影响,而且还受到教学环境感知的影响,两者相互交织并产生交互影响效应[31-32];Garrison等也发现,深度学习不仅受个体因素影响,还受到个体与教学情境交互时的反思和认知的调节[33]。这表明,在对深度学习的影响路径中,情境感知可能是内在认知发挥作用的重要桥梁。Ramsden等对此深有洞见,曾指出,影响深度学习的因素很多,但相关性最大、影响最直接的因素是学习者对教学情境的感知[34]。学界对此较为认同,认为学习者对教学情境的感知最能影响学习者最终是否采用深度学习的方式[35]。

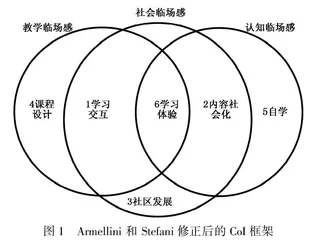

在教学情境感知研究中,Garrison 和 Anderson 等人提出的探究社区模型理论CoI以学习体验为内核,将教学情境感知分为教学临场感、社会临场感和认知临场感三种形式,其中社会临场感是其他两者的基础,指学习者的人际交互能力和情感化表达能力[36],包括情感表达、开放沟通和团队凝聚力三个方面。CoI的建立对于创建在线教育探究社区以促进高阶思维发展极具价值,因此引起了持续的研究热情,学者们不断对其结构和理论基础进行考证、反思和修订。其中,Armellini和 Stefani在Garrison等人的基础上,对CoI模型结构进行了修正调整,新模型中社会临场感的核心作用更加凸显,它塑造并嵌入了教学和认知临场感(见图1)[37],在此框架中,教学、认知临场感本质上已经变得高度社会化[38]。本研究借鉴了Armellini和 Stefani修订模型中的“社会临场感”,其内涵等同于社会化了的教学情境感知,具有广义性,指在线学习过程中,学习者能感知、解读、参与由教师、同伴、教学内容、教学平台等多方形成的交互活动,展现个性化的特征和情感,并与以上因素形成良好社会关系的能力。

二语自我三维度对社会临场感的影响可能存在差异。如图1所示,二语学习体验对社会临场感的影响是本质性的,是社会、教学和认知临场感三者的交叉部分,因而是社会临场感的核心,那么,理想自我和应该自我呢?

自我取向的不同可能会导致理想自我和应该自我学习者不同的社会临场感。Gibson在论述生物与环境交互作用时指出,自我信息一直伴随着环境信息[39],这体现了自我意识在解读环境信息时的中心性、导向性特征。二语学习中,理想自我和应该自我具有不同的主动性姿态,学习者的动机、需求、目标及元认知意识等与自我相关的因素都存在差异,因此,如Garrison所言,学习者的“自我投射状态”[36]会影响社会临场感。

理想自我和应该自我两种不同目标也导致学习者对教学情境的不同感知。根据生态语言学领域Aronin 和 Singleton[40]的论证结果,在多语学习环境中,学习目标决定了对互动学习机会的感知和拾取,且不同目标者拾取的学习机会存在数量和种类上的差异。在该理论框架中,生态学术语“给养(affordance)”被采用,特指学习者在不同学习环境中感知到的互动学习机会。他们同时指出,给养来源于语言使用者、环境和语言的共同作用,而学习目标决定了所需要的一整套给养。换言之,如果学习目标不同,学习者虽然同处一个学习环境,但感知的学习资源及互动机会仍不同,因而策略方式也不同。所以,Aronin 和 Singleton认为,学习目标决定给养状况,此观点亦是对Van Lier提出的“学习行为由学习者与环境互动时产生的信念、动机、目标和期望等决定的”[8]观点的承袭和发展。理想自我和应该自我学习者在动机、目标和自我期望方面皆存在实质性差异,因而他们对社会临场感的感知也可能存在差异。