本——硕——博课程群一体化建设的实践与思考

作者: 李艳国 张静武 于金库 李伟 王利民

[收稿日期]2021-09-29

[基金项目]河北省研究生示范课程项目(KCJSX2019024)

[作者简介]李艳国(1978—),男,河北唐山人。博士,副研究员,硕士生导师,主要研究方向为先进钢铁材料。

[通信作者]王利民(1973—),男,河北玉田人。博士,教授,博士生导师,主要研究方向为非晶态材料的形成和热稳定性。

[摘要]材料分析方法是指用现代仪器对材料进行微观表征的方法,用透射电子显微镜观察原子的排列特征就是材料分析方法的典型实例。燕山大学材料科学与工程学院一直把《材料分析方法》课纳入学科建设总体规划,强调教学与科研相结合、基地建设和实验室制度建设相结合。针对不同层次学生《材料分析方法》课设置的弊端和学生的学习特点,有效地开展了本科生专业基础知识构建、硕士生动手能力培训和博士生综合分析能力培养三个层次的一体化建设。在教学过程中,强调启迪质疑思维,实现了课程的教学目标,对教学改革和培养创新型材料专业人才进行了积极探索。

[关键词]课程群;课程建设;一体化;微观表征;教学改革

[中图分类号]G652.3 [文献标识码]A [文章编号]1005-4634(2022)05-0050-07

0引言

习近平总书记在全国科技创新大会、两院院士大会、中国科协第九次全国代表大会上的讲话指出,我国要建设世界科技强国,关键是要建设一支规模宏大、结构合理、素质优良的创新人才队伍。此后,习近平总书记再次在中国科学院第十七次院士大会和中国工程院第十二次院士大会上指出:要“努力造就一批世界水平的科学家、科技领军人才、工程师和高水平创新团队,注重培养一线创新人才和青年科技人才”。这些理念强调了高校学生高水平培养的教育目标。基于此,提升自身能力,培养“世界水平”的创新型科技人才,是高校必须担负的历史重任[1]。

传统的教学模式为单一的知识灌输型模式。无论是本科阶段还是研究生阶段往往只注重将知识照本宣科地教给学生,缺乏互动,更忽略本硕博各阶段学生思维模式、角色转变、意识形成等特殊情况,导致教学和科研脱钩,课上和课下脱节,学生和教师脱离。课程设置、学习内容和方法无法统一筹划,教学效果欠佳[2-5]。以此为思考,在新时代背景下,为培养创新型人才,燕山大学材料科学与工程学院(以下简称材料学院)率先开展教学改革与实践,打通本、硕、博教研壁垒,力争使教学方式更加高效和系统,有针对性地支撑人才培养目标。《材料分析方法》课程(简称方法课)作为燕山大学材料科学与工程学院的基础理论课程,也是课程群建设的重中之重。因此,材料学院就方法课的探索性教学进行梳理,期望对学生培养及学科建设提供参考。基于这种背景和教学理念,课程群团队从分析教学现状与不足入手,依托学科建设和国家重点实验室、国家教学示范中心、省重点实验室等基地,进行了多方面的改革实践工作,进一步优化了人才创新培养体系。

1方法课教学现状与不足

1.1方法课教学在课程教学中的重要性

本研究所涉及到的《材料分析方法》是指现代的物理方法,即用大型现代设备,在微纳尺度观察和研究材料的结构、形貌和成分特征,依据设备检测给出的信息分析确定材料的相关机制。《材料分析方法》本—硕—博课程群是指材料学专业本科生的《电子显微分析方法》、硕士研究生的《现代材料物理分析方法》和博士研究生的《材料分析方法新进展》三门课程的组合。总体来说,方法课是通过对现代大型仪器,如X射线衍射仪、电子显微镜、三维原子探针、X射线光电子谱仪等进行相关理论和方法的讲解,对材料在微米、纳米级乃至原子尺度层面进行观察和分析的课程。通过学习,使学生能够通过对材料的形貌、组织、结构、晶体缺陷、元素分布、晶体位向甚至单个原子进行观察和检测,进而研究得出各类材料的相变过程、强韧化机制和失效机理。由此,来指导传统材料改进、提高性能以及研发出性能优异的新型材料。因此,材料分析方法是材料研究的基础和重要支撑,无论是传统材料性能的提升还是新材料的研发,都需要应用某种分析方法,最终实现相关机制的确定。

方法课对实验设备的要求很高,随着科学技术的不断进步,材料分析方法经历了从初级到高级的发展历程。从早期的金相光学显微镜和X射线衍射分析,到当前已经形成的分析型电子显微镜,即集电子衍射、电子衍衬、高分辨观察、元素分析和位向分析于一体的综合分析平台。此外,还出现了一批新型分析仪器,可以实现原子级别的动态观察、单原子识别和单原子操纵,这些现代仪器设备是材料学研究的有力工具。

据调查,我国高校的材料专业普遍开设了材料分析方法课,世界名校更是把它作为基础必修课程。如加州大学伯克利分校的《电子显微镜与X射线衍射理论》课、佐治亚理工学院的《衍射研究》、《散射概论》和《透射电子显微镜技术》课、加利福尼亚大学洛杉矶分校《材料科学中的衍射方法》和《材料特性表征B(电子显微镜)》课等,都是讲授材料表征基础理论与应用的方法课[3],其课程内容设置与本文的方法课设置同出一辙。

方法课是培养一流材料专业人才不可或缺的学位课。该课程的学习内容是以物理光学、电子光学为基础,形成了集电子衍射物理、固体物理之大成的现代分析方法[6-10]。因此,方法课涉及到诸多学科的理论交叉,对基础理论也有极强的依赖。并且,从教学的角度看来,该课程目标是为材料研究提供现代分析方法,要求在材料科学基础等前期课程的基础上,掌握衍射物理、电子光学等基础理论。同时,要求能在微纳尺度分析材料,达到在原子及至电子结构层面进行分析的水平。此外,还需要关注材料分析方法的新进展,及时掌握国际期刊中的最新报道,能够有效地进行国际交流。

1.2方法课教学的模式剖析

经过对教学实践的总结发现,方法课教学存在诸多不足,主要表现在以下几方面。

教学团队分析了本院本科生和研究生毕业论文,并同国内外文献中的材料分析方法相比较,从中总结出方法课教学的主要问题。调查显示,多数学位论文的相关作者能选择正确的分析方法,利用相关设备完成实验,实验结果基本正确。相对而言,实验结果的分析往往不到位甚至没有分析,常见有价值的实验结果因得不到正确的分析而降低了学位论文的学术性和严谨性,使一篇有价值的学术论文沦为实验报告;有的论文将电子衍射花样标定错误,类似参考文献[11-12]的问题。这显示出学生的基础概念模糊、基础知识掌握不牢的知识结构缺陷。少数学生不能正确地选择分析方法,通常表现为以常规的金相分析代替电子显微分析,以形貌或元素分析代替结构分析,实验结果不能构成对论文结论的支撑。更有甚者将实验结果不作任何分析,直接粘贴到论文中。由此可见,学生通过课堂学习,对方法学的基础内容没有完全掌握。同时,对方法学的实际应用和分析能力相对较弱。造成这种情况的原因与授课的内容和方法有着密切关系。

由于本科、硕士、博士的方法课是打断的,三个学习阶段没有明确的逻辑衔接和内容分工。本科阶段在有限的学时内知识点讲述往往面面俱到,但简化了基础理论和基本分析方法。以《材料电子显微分析》课为例,在成像原理中忽略夫琅禾费衍射中的倒易转换;在衍衬运动学中,缺乏组织像和缺陷像的对应分析;在电子衍射中没有花样标定的基本训练;却开列出球差电镜、高分辨等等概念性知识点。这种在有限的学时内多方面的平铺直叙,冲击了最重要的基础知识结构的构建,是一种蜻蜓点水式的设计。按照学习的一般规律,如果学生较好地掌握了基础知识,构建起合理的知识结构,面对新的知识点,大多数人是可以自学和掌握的。而掌握基础知识的关键是设置足够的练习,使知识点在学生头脑中得到强化。如果在构建基础结构的关键时刻减少必要的练习,人为地增加新概念挤占练习环节,实际上是把大学里的专业学习变成了网络检索式的一般性了解,浪费了宝贵的基础学习阶段。如果学生既没有打好理论基础也不能掌握基本方法,将导致学生无法深入分析实验结果。这也犹如高楼大厦没有地基一样,这种教学模式达不到教育应得的效果。

在研究生学习阶段,学生的学习方式发生了很大改变。与本科大面积重复的教学内容与以课题和试验任务为主的阶段主题不相配合。学生的注意力盯在实验结果和学位论文上,很难坐下来踏踏实实地做练习。但是由于基础知识不到位,对实验方法和实验结果的分析仍旧停留在模仿参考文献的做法和说法的水平。并且,由于缺乏实验操作的专门培训,简单易学的实验自己能够学习摸索,复杂的实验只能委托给实验室。这就导致在完成学位论文过程中,学生不能独立选择正确的分析方法,不能对实验结果进行综合分析,无法发现研究的新现象,无法揭示深层次的学术问题,创新性研究更无从谈起。这种分析基础和综合分析能力的缺失,显然没有实现课程目标,也未对培养一流人才起到应有的支撑作用。

2课程内容与实施

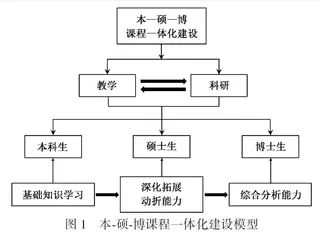

针对课程教学过程中出现的问题,教学团队自2001年承担教育部世行贷款项目开始,对本—硕—博的方法课进行了一体化设计和建设,包括以下几个方面:本科阶段注重基础知识学习;硕士阶段拓展知识面,培训动手能力;博士阶段则注重提高综合分析能力。学习内容按照基础—拓展—新进展三个层面设置,使学生在各个环节中得到不同层面的培养,打下良好基础,形成较为完善的知识结构,全面实现课程目标。其具体模型如图1所示。

2.1本科生的《材料电子显微分析》教学,注重基础知识学习本科阶段的学习有两个基本特点:一是本阶段是学生构建专业知识结构的基础阶段。没有好的基础,将直接影响新知识的领会,必须充分重视;二是从大三上学期开始设置方法课,这样学生还保持有学习惯性,能够对基础知识下功夫,认真练习,深刻理解基本概念。基于这两个特点,笔者从三个方面进行课程建设。

在教材和教学方法上,笔者在本科阶段的授课侧重基础理论知识的教学。在一些新版教材对分析方法面面俱到、蜻蜓点水的背景下,笔者将国内外的教材进行总结和整合,摒弃面面俱到的内容设置,细化和强调重点,参照北京科技大学、西安交通大学和上海交通大学的教材,编写出版了同教学大纲要求完全一致的新版教材《材料电子显微分析》[13]。其中。重点保留的课程内容主要有:电子的波粒二象性与磁聚焦、成像原理与傅氏转换、倒易点阵和倒易杆、衍衬运动学、衬度原理等基本概念;强调用尝试法标定电子衍射花样。通过讲课、练习和三级项目等教学环节进行强化;把常见的马氏体、珠光体等常见组织的衍衬像归类于缺陷像,总结出衍衬运动学的5张典型像,作为讲解和考试的重点内容,并且强调明场—暗场—花样相结合的基本分析方法。因此,在学时数从60学时减少到32学时的情况下,最大程度地保证了学生专业基础知识的构建,并成功建设成为河北省《材料分析方法精品课》。此外,针对当前教学形式的多元化,教研组同时设立了课程网站,上传教学文件和视频资料68套,开辟了“答疑园地”,成功实现了课堂和网络教学的结合。

在上课期间,通过三级项目开展研究型教学。设计两类项目:一类是综合实践项目。全班分成钢铁(黑色金属)、有色金属、金属断口三个大组,实验室提供相关试样,要求金属材料组从试样的切割开始,顺次完成机械减薄、电解抛光(或离子减薄),在透射电镜中进行电子衍射分析—电子衍衬观察分析;断口组进行试样切割、清洗,在扫描电镜中进行从低倍到高倍的断口分析、基体和析出相(夹杂)的能谱分析。各组依据实验结果撰写项目报告,在班级中进行PPT汇报和讨论。另一类是基础理论项目。实验室从典型材料的观察中摄照电子衍射花样,对铁、铝、铜、金、银、钛等各类合金按照不同带轴,提供几十个不同的衍射花样,随机分配给学生,要求学生独立进行尝试法花样标定,并按照“物镜成像原理与傅氏转换—电子衍射原理—电子衍射花样产生—尝试法花样标定—讨论”的顺序撰写项目报告,随机抽签选定学生在班级中进行PPT汇报和讨论。教研组每学年对学生的学习情况进行总结分析,每学年选择学生掌握较差的内容实施一类项目。通过这种教学形式,针对重点难点深入讲解,鼓励和引导学生进行自我学习与培养。

课程结束后,辅导本科生提前进入毕业设计,落实一人一题,真题真做。毕业设计期间,鼓励学生使用大型仪器进行材料分析。经统计,本院2002~2005年四届毕业设计论文,有91.2%的学生对文献中材料的电子显微分析方法、结果分析有正确理解,63.6%的学生在实验室教师辅导下,能正确使用有关X射线衍射、电子显微镜分析完成毕业设计。同时,根据反馈,毕业生在考取外校研究生的复试中,对材料分析方法的问题也能正确回答。由此可见,方法课教学在本科阶段取得了优良效果。

2.2硕士研究生的《材料现代物理分析方法》课,注重深化拓展和动手能力培养在硕士研究生阶段,学生容易在承担课题研究工作的压力下急于求成,学习态度转变为“有用的学,无用的不学”。因此,该阶段的教学注重三方面。一是深化与应用基础知识。系统总结电子显微分析的重点内容,多角度强化讲授。在教学环节中例举国内外文献中的材料分析方法,强调实际应用。专门设置“勘误分析”环节,通过分析国内外期刊中的失误,强化对基础概念的理解。将期刊文献中的失误原文设为考试题,进一步强化基础知识。二是将授课内容进行延伸拓展。比如,在透射电子显微和扫描电子显微镜的基础上,授课内容拓展到扫描透射模式,突出会聚束衍射和高分辨分析的相位衬度原理;并且以电子显微分析为基础,拓展到三维原子探针(3DAP-3D Atom Probe)、X射线光电子谱仪(XPS-X-ray Photoelectron Spectroscop)、俄歇谱仪(AES-Auger Electron Spectroscopy)、扫描隧道显微镜(STM-Scanning Tunnel Microscope)等其它现代分析仪器和现代分析方法,大幅度拓展学生的知识面。并且,课程案例全部取自国外最新文献,使学生不仅更为理解科技文献中的分析,而且为进行国际交流、培养国际视野打下基础。三是重点培训研究生动手能力。燕山大学材料学院建有国家重点实验室——亚稳材料制备技术与科学国家重点实验室,以及省重点实验室和国家教学示范中心等科研和教学平台。经过多年建设,已经建成拥有50余台套大型设备,总价值超亿元的材料分析实验基地。该基地对研究生全面免费开放,鼓励研究生使用大型分析仪器。同时,将设备操作作为研究生培训副课,鼓励学生依据自己的课题研究需要选修实验室的仪器设备培训,学习掌握一台以上分析设备,争取自行完成实验。据统计,近三年的硕士研究生参加培训554人次,部分学生还参加了多项培训项目,人均设备操作超过1台套。培训学生由实验指导教师负责培训和考核,均达到了独立实验的水平。通过培训能熟练操作设备的同学也承担起为课题组其他同学进行测试分析的责任;其中,优秀的学生可被材料学院实验室按助研聘用,负责实验室相关设备的日常值班及全院的分析工作。