地方高校基于TRIZ创新方法培养电子信息类创新人才的探索与实践

作者: 张晓亮 张素娟 方睿

[摘要]TRIZ(Theory of Invention Problem Solving,直译是“发明问题解决理论”)是实用的创新方法理论,将创新思考问题、解决问题的过程科学化、高效化,对高校培养创新人才具有重要作用。成都信息工程大学以参加科技部创新方法工作专项为契机,重制电子信息类创新人才培养方案,重构融入创新方法课程体系,分析TRIZ创新方法课程实施的成效,评估专创融合人才培养效果,探讨TRIZ创新方法对培养地方高校电子信息类创新人才的促进作用。

[关键词]TRIZ;地方高校;电子信息;创新人才

[中图分类号]G642.4[文献标识码]A[文章编号]1005-4634(2022)06-0066-07

0引言

创新是引领发展的第一动力,是建设现代化经济体系的第一支撑,创新已成为国家发展战略的重心。习近平总书记多次要求加快教育体制改革,注重培养学生的创新精神。大学生是创新的重要源泉,大学是培养学生创新能力的重要场所,创新人才的培养是高等教育的重要使命。地方高校是高等教育的重要主体,培养创新型、应用型人才,为区域发展提供科技和智力支撑,是地方高校的重要使命[1]。工程教育专业认证将工程类专业人才的创新能力也纳入毕业要求考核,第3条毕业要求明确提出学生应能够综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素,针对复杂工程问题设计解决方案并实现,并能够体现创新意识。

在西部地方高校,创新型人才培养缺乏有效实施方法,培养成效亟待提升。“TRIZ理论是解决创新性问题的有效方法,在大学生创新创业能力培养方面具有独特优势”[2],也是由科技部、教育部在大众创业、万众创新时代背景下大力推行的旨在提升创新效率的方法论,是有效培养具有创新意识与创业能力专业人才的重要方法。基于此,成都信息工程大学以参加科技部创新方法工作专项为契机,在学校首个通过专业认证的专业电子信息工程专业深度融入TRIZ创新方法理论与应用,制定创新型电子信息专业2018版人才培养方案,重构融入创新方法课程体系,以培养更具创新意识、创业能力的电子信息类专业人才,为地方高校电子信息类创新人才培养提供借鉴与参考。

1TRIZ理论及国内外研究现状

TRIZ理论,译为发明问题解决理论,由前苏联发明家根里奇·阿奇舒勒于1956年创立。TRIZ理论是在分析归纳大量最为有效和创新解决方案的专利基础上建立的一套实用的、以解决发明问题为主要目的的理论和方法体系。TRIZ理论自创立后不断发展完善,逐渐形成完整的框架体系,包含功能分析、40个发明原理和39个工程参数、ARIZ发明问题解决算法、最终理想解、科学效应库、物场模型和标准解以及技术系统进化法则等[3]。

随着苏联解体,大量科学家移民到美国、欧洲等地,苏联以外的工程师才开始接触到TRIZ理论,少量公司开始引入TRIZ理论并获得巨大成功,如韩国三星公司从1997年引入TRIZ到2003年的7年间,采用TRIZ指导项目研发而节约相关成本15亿美元,同时通过在67个研发项目中运用TRIZ技术成功申请了52项专利[4]。从2005年开始,更多世界知名的大公司开始引入TRIZ理论并在内部推广。TRIZ理论对于促进发明创造、提升创新效率起到了重大推动作用。美国、德国、英国、法国、瑞典、俄罗斯等国在TRIZ理论的应用研究和技术研究方面走在前列。TRIZ发明问题解决理论引入我国约20年,但相较于西方发达国家发展速度较慢。2007年科技部正式启动以TRIZ为主的创新方法推广工作。2008年科技部、发改委、教育部和中国科协联合发布了《关于加强创新方法工作的若干意见》,明确指出要推进TRIZ国际先进技术创新方法与中国本土需求的融合。

科技部在推行创新方法的总体指导思想中提出将教育系统作为主要对象。早在2005年前后,部分高校教师着就手开展TRIZ理论与大学生创新能力方面的研究[5],但重点主要是TRIZ理论的介绍与教学启示,未涉及人才培养体系方面。随着TRIZ理论的不断推广,越来越多的高校专业教师开展TRIZ理论与专业课程的融合,例如广州大学尝试了TRIZ 理论在汽车电子技术课程教学中的应用[5]。北京工业大学、北京理工大学等许多高校推出了以TRIZ 理论和计算机辅助创新软件为基础的创新思维培养暨创新能力拓展课程,为在校大学生创新思维、创新能力的培养提供了新思路[6]。2010年开始,多个高校机械类专业率先将TRIZ理论引入机械类创新人才培养体系,探索人才模型、课程体系结构模型以及研究性教学方法[7]。随后,TIRZ理论在计算机技术、通信工程、电子科学与技术等电子信息类专业中也得到推广应用。

2018年,以重庆大学为牵头单位、成都信息工程大学等多所高校参与的科技部创新方法专项“多层次多模式的高校创新方法人才培育体系建设与示范”正式启动,在央属高校、地方高校和高职高专等三种类型的高校中选择研究型(基础学科、物理专业)、工程型(应用学科、机械工程专业、电子信息工程专业)、技能型(高职高专、电子信息工程技术专业)等四个专业,按照“研究人才培养体系”“专业案例设计与实践”“推广应用”等三个阶段开展递进研究,旨在探索基于TRIZ创新方法的人才培育体系和推广示范。

2TRIZ创新方法在地方高校的应用及试点高校的具体实践地方高校推广应用创新方法需要将TRIZ创新方法作为创新能力的核心要素融入创新人才培养模式中,构建以创新能力培养为核心的人才培养模式,打通创新方法进入高校主流的通道。

2.1地方高校融入TRIZ创新方法的人才培养模式建立2.1.1TRIZ创新方法对地方高校电子信息类专业创新型人才培养的支撑TRIZ理论作为解决发明问题的方法体系,其研究对象是技术系统,目标是以最终理想解解决技术系统的问题,与专业认证中学生创造性地解决复杂工程问题的能力培养目标高度契合,能够为创新创业教育提供科学、规范的方法指导[8]。

例如,TRIZ理论创新思维方法中的九屏幕法可以培养学生的系统观和发展观,挖掘可用的资源;STC算子从尺度、时间、成本因素的变化分析技术系统可寻找更多可用资源。电子信息领域复杂工程问题往往受系统工作环境、现有技术平台等限制,学生使用九屏幕法和STC算子可以更全面更系统地分析系统问题。

TRIZ理论的技术系统进化法则可帮助学生了解技术系统的生命周期和进化方向,对前沿技术发展有更清晰的认识,在设计方案时更具有前瞻性,对学生创新创业有很好的启发意义。在电子信息领域技术系统中,协调性进化法则、动态性法则、向超系统进化法体现更为广泛。

TRIZ理论的功能分析可以让学生更准确地描述产品的功能和组成结构;因果链分析能够从产品问题的表象逐级挖掘出关键问题;矛盾分析则聚焦产品技术参数的矛盾冲突。这三种问题分析方法针对电子信息领域复杂工程问题分析使用更为有效,可切实提升学生的问题分析能力。

TRIZ理论的发明原理与矛盾矩阵、物理矛盾与分离原理、问题物场模型与标准解等问题分析及解决方法的使用通用步骤都是首先将专业技术领域问题描述为TRIZ标准问题范式,然后通TRIZ解决方法提供的原理工具得到通用的解决思路,再结合专业技术转为特定的工程技术解决方案。灵活使用TRIZ解决问题方法得到有效的技术方案,既需要理解TRIZ理论的内涵,更需要扎实的专业技术,TRIZ理论与专业技术的融合是培养学生创造性解决本专业领域复杂工程问题的关键。

以培养应用型人才为重要使命的地方高校,有效融入TRIZ创新方法同步开展创新型人才的培养,需要通过修订培养方案、开设专创融合示范课程、建设应用案例库等途径建立专创融合的创新型人才培养模式。

2.1.2构建融入TRIZ创新方法的人才培养方案与课程体系

在培养方案中,设置专门的创新创业理论及实践学分。将掌握、应用创新方法纳入培养目标与毕业要求,将能力要求分解并明确至相关课程内容、实践活动中,在考核评价中强调指标及要点。

针对当前高校专业知识教育方面存在的不足,积极引入TRIZ理论优化教育模式,将创新创业教育提升到理论高度。地方高校要切实推进专创融合,优化教育模式及课程体系。对标创新型人才培养目标及能力分解,分别在通识教育阶段、学科基础教育阶段、专业教育及专业实践必修课程中,遴选综合性、应用性强的课程建设专创融合示范课程,建立覆盖专业教育全过程,融入理论、实践全部环节的专创融合的课程体系。通识教育阶段设置《TRIZ创新方法理论》等理论科普类通识课程,使学生初步了解创新方法;学科基础、专业教育阶段结合专业课程设置示范课,运用创新方法相关原理讲授专业内容,利用案例讲授创新方法在本专业领域的运用及“解题”过程;实践环节引导学生运用创新方法解决专业现实中的复杂综合问题,实现创新方法的掌握。

2.1.3设计三级实践项目及应用案例

结合专业知识和创新方法应用的难度递进,分层设计认知与基础、综合与分析、设计与创新应用三级实践项目,逐步体现TRIZ创新方法教学项目或内容的梯级渐进,切实契合学生创新能力提升过程及创新型人才成长规律,实现学生解决专业领域复杂问题能力的培养。结合专业领域的典型实例,制定和设计创新方法应用案例,吸引学生共同参与应用创新方法解决具体问题,开展实际项目。尤其“对于工程类专业的学生,教学案例应结合专业以实际工程技术领域的案例为主,注重掌握发明方法的刚性运用方式,使学生掌握实用的可操作的创新工具”[9]。

2.2试点高校的具体实践——以成都信息大学为例

2.2.1应用专业

成都信息工程大学在电子信息专业实施融入TRIZ创新方法的专创融合实践。试点专业以电子信息技术发展需求为导向,通过理论与实践并重的课程体系,培养具备良好工程意识、工程素质和工程实践能力的创新型人才。学校结合专业认证、借鉴CDIO能力标准,重新制定电子信息工程专业人才培养方案与能力大纲,深度融入创新方法教育。培养方案中将创新型人才明确为培养目标,将创新能力明确为毕业要求,专门设置6个创新创业学分,将创新方法融入人才培养全过程。并通过建立覆盖专业教育全过程,有效融入理论、实践全部环节的专创融合课程体系,确保创新方法的有效融入。在融入过程中,学校切实遵从学生成长成才规律,确保TRIZ创新方法学习不断线,在专创融合课程体系设计中注重课程学习时间、课程性质、课程内容的有效衔接。在专业教育第一学期设置创新方法基础理论课程,给予学生创新方法的普及与启蒙。第三学期依托学科基础课程《模拟电子技术》《数字电路与逻辑设计》,结合专业课程内容给予初步的融合,利用专业知识案例进行TRIZ创新方法的讲解。第五、六学期依托专业综合实践类课程《电子综合设计》及专业应用型课程《数据采集技术》,指导学生运用创新方法开展综合性、专业性的应用和问题解决。在课程内容、实践活动、考核评价中设置标准及观测点,确保创新方法思维、应用能力的达成。

2.2.2应用课程

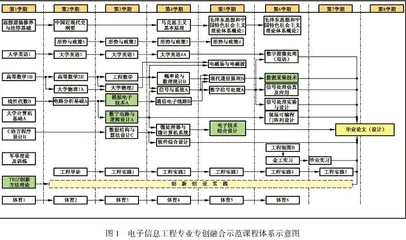

学校系统制定融入创新方法的电子信息类专业的课程体系,课程体系如图1所示。在通识教育阶段的创新创业教育模块中设置《TRIZ创新方法理论》必修课程,为学生了解TRIZ创新方法提供基本理论支撑,为专业课程融入TRIZ创新方法奠定基础;在学科基础教育、专业教育阶段设置了《模拟电子技术》《数字电路与逻辑设计》《数据采集技术》三门课程,在专业实践阶段遴选《电子综合设计》作为示范课程进行建设。

2.2.3TRIZ课程的授课实施过程

自电子信息类专业2018版人才培养方案修订后,《TRIZ创新方法理论》作为创新创业教育的必修课程已经持续开展。课程选用科学出版社的教材,孙永伟、谢尔盖·伊克万科2015年主编的《TRIZ:打开创新之门的金钥匙I》。课程开设的教学目标主要是让学生了解创新方法,掌握基本理论并能够在实践过程中运用,逐渐形成创新解决问题的思维方式。授课以教师教授、增加课堂讨论和练习环节为主,部分内容结合线上MOOC资源开展混合式教学。课程案例侧重结合电子信息领域的技术产品,如蓝牙耳机、红外温度计等。课程考核由平时和期末两部分组成,占比为4∶6;平时考核主要包括出勤考核、课堂讨论、代表发言和小组方案等。期末考核则以小组为单位撰写项目报告,要求分工明确,保证每位成员都参与其中。经过多轮次授课,任课教师根据教学大纲、学生反馈、自我反思等推出《TRIZ创新方法理论》授课实施过程。12学时的课程内容设计如图2所示。