文化回应视角下的英语教学实践维度之探

作者: 郭翔

摘 要:随着时代进步与教育变革,文化回应教学理论正受到更广泛的关注与推动,为教育的多元化发展注入新的活力。在外语教学中,文化回应理论的重要观点是:将学生的母语文化作为外语学习的资源,可以帮助拓展文化知识、提升文化能力、树立文化自信、塑造文化品格。从文化回应视角出发,教师要引导学生不断理解、掌握中

华文化,并运用英语表述和传播,进一步推动中华文化走向世界。教学实践可从理解古代中国、认识当代中国、展望未来中国三个维度展开。

关键词:小学英语;文化回应;中华文化;文化自信

*本文系江苏省教育科学“十四五”规划重点课题“基于专业阅读的中小学英语教师科研素养提升的实践研究”(编号:Jb/2021/08)、江苏省南京市教育科学“十四五”规划课题“基于PBL项目式学习的小学英语‘研学’作业设计策略研究”(编号:JLZX/2023/006)的阶段性研究成果。

一、文化回应理论对英语教学的启示

美国教育学者日内瓦·盖伊著有《文化回应式教学:理论、研究与实践》一书,对文化回应理论进行了全面而深刻的阐述。他认为:教师应该理解学生成长的母文化、学生文化行为所暗示的文化意蕴以及学生之间的文化差异,将学生的母文化作为学习的桥梁,而不是学习的障碍;学校教育应适度反映学生的母文化,使学生的学习经验更具脉络意义。[1]其核心教育理念在于:理解、尊重不同学生的文化背景,将学生所承载的本土文化视为学校教育中不可或缺的文化资源,并以此提升学生的学业成就感和文化认同感。

随着时代进步与教育变革,文化回应教学正受到更广泛的关注与推动,为教育的多元化发展注入新的活力。在外语教学中,文化回应理论的重要观点是:“将学生的母语文化作为外语学习的资源,可以帮助他们拓展文化知识、提升文化能力、树立文化自信、塑造文化品格。”[2]换言之,对于中国学生来说,中华文化是不可或缺的外语学习资源。

从文化回应视角出发,用英语增强中华文化传播能力不能简单地理解为用英语翻译中华文化,而应该是“让学生在学习用英文表达中国文化内容的过程中,既基于全球文明视角深化对中国文化的理解,传承中华优秀传统文化,又学习如何向世界有效地传播中国文化”[3]。因此,文化回应视角对英语教学的启示有以下三点:

第一,教师在备课过程中,需要基于全球文明视角,大量收集、整理、阅读中外文献,加深对中华文化的理解,以确定文化知识的解读和传播文化的视角、方式是恰当的。

第二,教师要引导学生以发展的眼光看待问题,结合历史发展规律看待传统文化,既不厚古薄今,也不厚今薄古;既要理解传统文化,又要超越传统文化。值得一提的是,教师要善于巧妙地将重大主题教育融入英语教学中,要“紧密结合时事热点,引导学生关注当前正在发生的国内外重大热点事件,深谙中国在政治、经济、科技、文化、环保等各领域的最新情况,从而增强学生的参与和责任意识”[4]。

第三,教师要引导学生学会迁移,构建母语文化资源库,以较为系统的方式提升学生用英语传播中华文化的能力。无论是教材还是教师补充的课外语篇素材,其涉及的文化内容还是有限的。要让学生做到触类旁通、迁移运用,就需要引导学生从文化回应视角把自己的母语文化当成丰富的资源库。例如,教师可以让学生在英语学习过程中逐步建构有关传统节日、历史人物、成语故事的文化资源库,以帮助学生在掌握上述资源共性的同时,系统地进行中华文化的传播。

二、文化回应视角下英语教学的实践维度

在文化回应视角下开展英语教学,可以更好地促进学生理解、掌握中华文化,并运用英语表述和传播,进一步推动中华文化走向世界。教学实践可从理解古代中国、认识当代中国、

展望未来中国三个维度展开。

(一)理解古代中国中华民族有悠久的历史与灿烂的文化。中华优秀传统文化是中华民族自尊自信、屹立于民族之林的重要精神根基,也为学生坚定历史自信、增强家国情怀提供了重要资源与养分。小学生知识面相对狭窄,且小学阶段没有开设历史课,学生对古代中国的理解还较为模糊,对中国古代的文明成果、文化瑰宝还不甚了解。

因此,教师需要在教学中多样态、多角度地展示中华优秀传统文化的成果,并带领学生初步探究文化现象的成因及内涵,以增强他们对中华民族的认同感和自豪感。教师还可以从跨学科视角出发,增强学生对古代文明的体验,“打破学科壁垒,开展跨学科主题学习活动,加深学生对本国文化的理解和用英语介绍中国文化的能力”[5]。

例如,译林版小学英语六年级上册Unit 1 The kings new clothes在Checkout time板块用选词填空的形式,呈现了愚公移山这一故事,这与单元阅读语篇童话故事The kings new clothes以及语法板块过去式的教学相呼应。故事的内容对于六年级学生来说已经耳熟能详,因此教师增补了故事的背景和对故事内涵的探讨。通过对背景知识的学习,学生了解到故事源于《列子·汤问》。同时,教师引导学生关注到文章没有写英语标题,在给学生语言支架的情况下(The old man who ),让他们尝试给故事起名字。大多数学生能够说出“The foolish old man who moved mountains away.”。教师进一步追问,让学生讨论“Is he really foolish?”,进而加深对愚公精神的理解,触及文化现象背后精神层面的探究。在学生对愚公精神有较为深刻理解的基础上,教师再让学生跳出故事本身,意识到愚公移山不仅仅是一个故事,已经成为一个成语。这和外国的童话故事有较大区别。

在此基础上,教师引导学生思考:成语故事是中国社会变迁的活化石,是中华民族的集体记忆符号。成语往往基于历史,因此当我们给外国友人讲述成语故事的时候,应该采用过去式。随后请学生谈谈:如果你向外国人介绍一个成语故事,你会选择哪一个故事,并说明选择的理由。这节课后布置的作业也是让学生了解更多的中国成语故事,以图文并茂的形式呈现出来,比如画出英文连环画给外国友人看。之后,在教师的帮助下,学生共同构建英文版的“班级成语故事库”,以便于系列化、系统化地讲述成语故事。

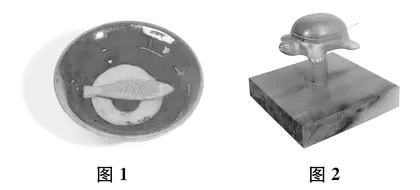

再如,在译林版小学英语六年级上册Unit 4 Then and now的Culture time板块教学中,学生对“四大发明”之一的指南针并不陌生,但是对其丰富的样态知之甚少,且因为没有上过历史课,对指南针在大航海时代的作用也不是很了解。基于这样的学情分析,教师先是从compass的两个含义入手,结合语境让学生明白compass除了表示罗盘外,还有圆规的意思。此外,教师没有只呈现书本上的勺状罗盘,而是打破学生的思维定式,呈现了如

图1、图2所示的罗盘,让学生对“四大发明”之一的指南针有更深刻的理解。同时,为了让他们了解指南针的历史意义及作用,教师呈现了一篇小短文,介绍指南针

在西方大航海时代的影响,并在课堂教学的尾声,组织学生亲手制作手工罗盘,并用英语介绍罗盘的历史及自己制作罗盘的过程。本课,学生通过对罗盘多样性的感悟,加深了对传统文化的理解,还结合全球大航海时代的背景,以全球文明视角体会罗盘发明的伟大,为后续系列化了解“四大发明”中的其他项目做好了铺垫与示范。

(二)认识当代中国

文化回应视角下,英语教学要彰显时代性,要能联系实际,展示真实、立体、全面的中国,向世界推介更多具有中国特色、体现中国精神、蕴藏中国智慧的优秀文化。就教学内容而言,一方面,教师可以引导学生从文化比较的视角出发,让学生用已经掌握的英语语言知识,描述当代中国的进步与发展,尤其要展示改革开放以来中国取得的举世瞩目的成绩。这些成绩涉及环境保护、航空航天、重大体育赛事的承办、当代科学家的成就等。另一方面,教师可以联系学生的生活实际,从所在区域、城市出发,引导学生关注本土文化,用英语介绍家乡的发展近况,培养学生热爱家乡故土的情怀。只有将文化知识的学习根植于贴近生活的情境中,让学生在有意义的场景中运用英语,才能帮助他们感悟知识与生活情境的内在关联,激活其已有的文化体验,体会文本中丰富的文化内涵。[6]因此,就呈现方式而言,教师应该多利用多模态语篇,创设真实语境;也可以组织学生自主搜集生活中的素材,以增强教学的趣味性。

例如,译林版小学英语六年级上册Unit 4 Then and now 单元主题是古今变化的对比。在Culture time 板块,教材以图文结合的方式展现了“The British invented the train”。教师以此为引子,向学生介绍高铁在当代中国的发展。课堂上,教师播放近40年来各国高铁总里程数排行榜的动态视频。当视频显示中国高铁总里程数在几年时间内逆袭反超发达国家时,观看视频的学生发出了惊叹,激动之情溢于言表。

再如,译林版小学英语六年级上册Unit 5 Signs的单元主题是标志。在该单元的Culture time板块中,教材以图文并茂的形式介绍了纽约与伦敦地铁的标志。教学后,教师呈现南京地铁的标

志(如图3所示),让学生通过“What does it mean?It means ...”等单元核心句型相互问答地铁标志的含义。学生讨论完后,教师引导学生思考:南京地铁的标志中有哪些元素?学生回答出梅花、“Metro”等设计元素。这时,教师补充说明:梅花既是南京的市花,也是南京城市精神的象征。变形的“M”代表了“Metro”,“M”字形稍微凸出的设计不仅形似汉字“市”的简化变形,也象征着对南京在20世纪30年代兴建的首条轨道交通——京市铁路的纪念。在此基础上,教师还介绍了南京地铁自2005年开通后的情况。最后,各小组展示他们拍摄的南京地铁上目前使用的各类标志,并阐释其意义。这样的教学联系学生当下的生活,引导学生关注多模态语篇(地铁标志)的文化内涵,加深对城市地铁传承与发展的了解,积累南京人文知识,并结合单元主题意义,总结出标志的语篇特点:醒目简明。

(三)展望未来中国

未来中国是全面建成社会主义现代化强国、实现第二个百年奋斗目标的伟大时期。教师要引导学生运用合理想象,联系中国梦,畅想未来,让学生对中国的未来充满信心。具体而言,教师可以从理想信念教育、社会经济发展和科技进步入手,着眼文化自信培养,让学生深刻感受到自己承载着国家、民族的希望与未来。教师要结合学生的认知,基于单元主题,有机渗透前沿科学技术和社会发展动态,培养学生展望未来的能力。

例如,译林版小学英语六年级下册Unit 8的单元话题是Our dreams,旨在通过对此话题的讨论,引导学生树立正确的价值观,心怀理想信念,认识到梦想的价值与实现路径。在Story time板块,王兵的梦想是“I want to fly a spaceship to the Moon.”。教师引导学生

思考:假设你是登月宇航员,你在月球上会做什么?之后,教师让学生以小组为单位,尝试给载人月球车命名,并阐述理由。在学生分组完成汇报之后,教师播放了介绍中国探月计划的视频,要求学生根据视频介绍,简要整理并构建一条时间线,记录中国探月历程的重要节点。学生记录了从嫦娥一号成功捕捉全月球的影像图开始,到嫦娥五号携带珍贵的月球样本返回地球,还有指向未来的载人登月行动等关键节点与事件。通过这一活动,学生深入理解了中国在月球探索方面所取得的成就,以及这些成就如何体现人类对于太空探索梦想的不懈追求。由此,教师引导学生展开想象,描述未来中国在航空航天方面还可能有哪些创新。

再如,译林版小学英语四年级上册Unit 8 Dolls的Cartoon time板块中,Sam、Bobby和机器人有一段有趣的对话。教师可以在对话语篇教学后,介绍我国人工智能和机器人的发展情况与趋势,渗透smart、AI等词,然后

让学生利用本单元所学的词语,设计并介绍自己心目中理想的机器人。

又如,译林版小学英语四年级上册Unit 6 At the snack bar的单元教学中,教师常常会让学生围绕“开设一个小吃店”的主题展开讨论或角色扮演活动。在此环节,教师可以先结合多模态语篇资源,向学生介绍“中式汉堡”的崛起和流行是近年来快餐品类的一个明显变化。以塔斯汀为首的“中式汉堡”品牌推崇“中体西用”,这标志着当代年轻人的文化自信在不断增强。之后,教师让学生查阅资料,设计出自己构想中的未来“中式汉堡”。学生需要用英语

描述自己“中式汉堡”的特点,介绍自己Snack Bar的名称。在他们交上来的作业中,教师发现,除了传统的牛肉、鸡肉等馅料之外,他们还充分考虑本土的口味需求,推出了小龙虾、北京烤鸭、火爆辣子鸡、鱼香肉丝等特色馅料,以食物宣传海报的形式进行了推介宣传。

文化回应视角下的英语教学对提升中华文化国际传播能力、培养学生的文化自信具有重大意义。“理解古代中国,认识当代中国,展望未来中国”相互印证,构成英语学习的要素和角度,也是实现英语学科育人目标的重要路径。

参考文献:

[1] 王鉴,江曼.普通高中英语教学中的文化回应问题研究[J].全球教育展望,2020(2):

3-14.

[2] 余娟,郭元祥.论外语课程的文化回应性教学[J].全球教育展望,2011(3):76-81+65.

[3] 鲁子问.中华优秀传统文化融入小学英语教育的实践探索[J].中小学外语教学(小学篇),2023(12):1-6.

[4] 张红信,刘坚.重大主题教育融入初中英语教学的路径[J].中小学外语教学(中学篇),2023(12):14-20.

[5] 李力,李旦.中学英语教学中跨文化交际能力培养的问题、内涵与路径[J].中小学外语教学(中学篇),2023(11):32-37.

[6] 黄佳飞.在初中英语阅读教学中培养学生文化意识的策略[J].中小学外语教学(中学篇),2021(11):1-5.