例谈道德与法治的单元整体教学

作者: 陈蕾

摘 要:要实现从“知识传递”转向“知识建构”,需要教师站在单元整体的高度来考量。道德与法治学科的单元整体教学,首先要从“具体”到“抽象”,提炼出单元核心概念;进而从“内容”到“需求”,解构单元教学目标;最后从“知识内容”到“学习任务”,细化单元学习过程。

关键词:小学道德与法治;单元整体教学;核心概念;真实情境

《义务教育课程方案(2022年版)》提出,要围绕核心素养以一定的逻辑统整单元整体进行教学,从“知识传递”转向“知识建构”。尽管小学道德与法治教材每个单元都设置了明确的主题,但日常的教学往往忽略单元的整体性,割裂教学任务,学生习得的大多是事实性知识和程序性知识,缺少完整的概念,更难以形成系统化的认知。以四年级上册第四单元《让生活多一些绿色》为例,日常生活中的环境保护知识和环境污染现象是事实性知识,而理解、认同并懂得践行绿色生活才是系统化认知。要实现

系统化认知这一目标,需要教师站在单元整体的高度来考量。下面以本单元为例,探索道德与法治学科单元整体教学的设计思路。

一、从“具体”到“抽象”:提炼单元核心概念

小学道德与法治教学中,教师往往更关注每一课的“课题”,甚至每一课时的“框题”,教学仅仅是给出一个个具体的案例。这种“着眼于个别事实的学习”很难帮助学生从众多具体案例中抽象出一个高位的核心概念,再以这个概念指导学生完成新的具体任务。可见,实现大单元教学的第一步应该是提炼单元核心概念。

[1]

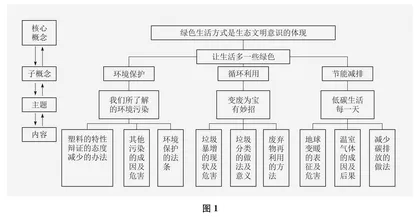

综观《让生活多一些绿色》这一单元,《我们所了解的环境污染》一课引导学生发现、体会环境污染的现状及其危害,并在日常生活中树立环境保护意识;《变废为宝有妙招》

一课旨在帮助学生了解垃圾的分类、回收,理解资源循环利用的意义;《低碳生活每一天》一课主要帮助学生感知地球环境的变化,了解全球气候变暖的原因及

深远影响,能够在生活中节能减排。结合教材中的具体内容,教师可以绘制出本单元核心概念形成图(如图1所示)。

由图1可以看到,教材呈现的内容是具体的客观事实性知识,概念则是基于事实性知识

提炼出的抽象的系统化认识。例如,将“了解多种环境污染的成因及危害”的知识作为内容,学生

经过理解,形成“应对多种环境问题可以采取不同的方式减少污染”的认知,提炼出对应

的概念——环境保护。同理,可以依次提炼出“循环利用” “节能减排”两个子概念。

这几个概念彼此之间相互关联,指向“让生活多一些绿色”的单元主题,并由此提炼出单元核心概念:绿色生活方式是生态文明意识的体现。

二、从“内容”到“需求”:解构单元教学目标

在单元整体教学中,单元教学目标应该是本单元承载的核心素养与教学内容

的锚点。单元教学目标的确定是对学科育人目标的解构,需要将学生的学习内容与

发展需求关联起来。这就需要教师明确以下关系:

(一)明确课程与学段的关系

单元整体教学要求教师必须具备一体化视角,建立“课程→单元→单课”的目标落地的网络。

本单元教学前,我摘录了《义务教育道德与法治课程标准(2022年版)》(以下简称“课标”)中三个学段涉及环保主题的相关要求(见下页表1)。

阅读表1不难看出,课程围绕环保主题和学生的认知组织内容,以不断扩大的生活和交往范围拓展学习内容,提升学业要求。其中,本单元所在的

第二学段要求在亲近、喜爱自然的基础上,立足日常生活,掌握环保常识,正视环境问题,提升环保自觉性。

(二)明确学业质量与学段目标的关系

学业质量是学生在完成课程阶段性学习后的学业成就表现,反映发展学生核心素养的要求。道德与法治课程学业质量标准呈现的是学生学习成就的典型特征,以反映课程目标的达成度。[2]研读课标发现,本单元聚焦

“责任意识”和“政治认同”两大核心素养。第二学段的政治认同素养要求是“初步感知基本国情,为自己是中国人而感到自豪”;学业质量标准中描述的具体行为表现是“举例讲述

新中国建设的伟大成就,对祖国未来充满信心”。责任意识素养要求是“热爱自然,了解自然是我们生活的共同家园,懂得保护环境、爱护动物、节约资源”;学业质量标准中描述的具体行为表现是“能够理解‘绿水青山就是金山银山’的道理,自觉保护自然环境”。这将抽象的学段目标具体化,为单元目标提供了可操作的建议。

(三)明确学情与教学重难点的关系

学情是决定教学重难点的关键指标,它使重难点设定从“教师主观预设”转向“学生需求导向”。只有基于学情分析,教学才能实现“精准滴灌”,真正提升学习效能。现代教育强调“以学定教”,正是将学情作为教学决策的核心依据,这也体现了建构主义理论中“学习者为中心”的教育理念。[3]

课前调查发现,之前的教学没有凸显对环保理念的认同和对环保的价值追求。因为缺少理念的认同,所以学生很难把课上学到的知识落实在日常的行动中。即使学生尝试去做了,一旦在现实生活中遇到了困难,发现了矛盾,就会放弃自己的实践,转而对教师课堂上所教的内容产生怀疑,认为教师在课堂上教的都是假大空的道理。这就对学生核心素养的形成造成了阻碍。可见,列举环保行为并不是本单元的重难点,对于环保的价值判断才是学生理解与内化的难点。

经过对以上三点的综合分析,我们就可以制定合适的单元目标。

1.回顾生活,感知生活对环境的影响,了解环境问题产生的原因,并提出解决问题的合理建议。

2.从多个方面看待环保,了解环保事业的发展,理解生态文明的意义。

3.在行动体验和情境辨析中,辩证看待环保的“知易行难”,并在生活中积极践行环保理念。

单元目标的设置从知识点的了解、理解与记忆,转变为“学习任务+学习方式+学习程度”的描述,关注学科核心素养的关键能力、必备品格与价值观念的培育。

三、从“知识内容”到“学习任务”:具化单元学习过程

在适切的教学目标下,以恰当的情境素材把核心素养与课程内容进行深度关联,形成一个学习内容、学习活动、持续性评价相统一的实践性学习过程,学生的学习会更容易发生。单元学习过程应该具备三点特征。

(一)指向知识建构的结构性

知识是一个有机的整体,组成整体的各部分之间,相互依赖、相互联系、相互作用、相互制约。因此,单元整体教学要特别关注知识的结构性。

《让生活多一些绿色》这一单元从生活中的环境污染说到生活垃圾的处理,再谈到生活习惯对环境的影响。围绕核心概念“绿色生活方式是生态文明意识的体现”,我们创设了“争当绿色社区守护者”单元情境,进一步设计“绿色守护者大挑战”单元任务,并将其分解为三个子任务,以中心任务统领子任务,推动单元学习进程(见图2)。

学生整体性建构关于“绿色生活”的相关知识,形成具有逻辑关联的学习情境任务链,从而在“具体→抽象→具体”的螺旋上升的认知循环中,建构系统的知识结构。

(二)指向问题解决的真实性

学生学习的过程包括提出问题、理解问题、解决问题、产生新问题。怎样才能帮助学生在日复一日的生活中,围绕学习主题提出新的问题呢?

英国学者罗贵荣在The Art of Reviewing中提出了“动态引导反思法”,归纳了回顾反思的四个阶段:事实、感受、发现、未来。这一框架常被用于体验式学习和团体心理辅导,有助于引导学生从生活经验中学习。

如针对“子任务1:一周‘限塑’大挑战”,在授课前一周,教师就布置了挑战体验任务——尝试减少使用塑料制品。如果一天内使用的塑料制品不超过3件,即挑战成功;如果挑战失败,则需要写明失败的原因,即使用了哪些塑料制品。七天后,总结自己在这一挑战中的感受。学生在“限塑”任务的驱动下,观察和反思自己的实际生活。他们发现,很多日常使用的必需品都是由塑料制作而成的。由此,学生直面事实,正视自己的困难,发现“限塑”行动中存在的问题,并思考未来的行动选择。

从“限塑挑战”这一任务中不难发现,突破家庭场域的直观的社会性问题

更值得学生去分析思考。能够承载“环境保护”“循环利用”“节能减排”三个任务,能呈现出更多元的问题,同时能便于学生的观察思考的行动场域就是社区。配合学校附近文明社区创建的主题,以“争当绿色社区守护者”为单元大情境,学生综合分析社区中存在的环境问题,了解社区中不同人群对绿色生活方式的态度和践行情况,发现“绿色社区”创建的重要因素。在教学中,学生以观察和行动体验展开交流分析,在实践中直面“知易行难”的问题,通过课上交流分享,分析现实的原因,直击“一边是保护环境的美好愿望,一边是更加便捷的实际生活”的两难困境。在这一过程中,师生共同筛选出哪些是生活中能落实且该坚持的环保行动,教师充分肯定与鼓励,进一步巩固学生的环保好习惯。单元情境统领所有活动,让学生积极参与到

实际问题的解决中,通过每一个子任务实现教材内容与真实问题的深度关联,帮助学生形成学科践行的能力。

(三)指向复杂交往的开拓性

好的情境不仅能促进学生主动学习,激发学生的认知冲突从而促使其提出问题,还能够针对学生的认知盲区丰富学生的认知

。道德与法治课程以“成长中的我”为原点,将学生不断扩大的生活和交往范围作为建构课程的基础。在选择单元整体教学的情境时,更需要突破学生的交往场域,开阔学生的视野。“争当绿色社区守护者”这一单元情境,从学生熟悉的生活入手,将他们观察的眼光推向更综合、更多元的社区,让他们以“社区成员”的社会属性去感受、思考。社区里常见的外卖餐盒、新建的垃圾分类站、饱和的家用车辆等,都可以成为学生思考的对象。通过反馈社区存在的问题,反思在生态文明建设中存在的共性问题,更多有时效性的教学资源就能加入进来。引入工业废水变直饮水的案例,能让学生了解环保技术的革新,感知科技发展的飞速;引入“海绵城市”建设的案例,能让学生了解城市生态优化、人民生活水平提高的现实,认同美丽中国建设的举措和理念;引入中国协助他国环保事业、加入国际环保组织等时政新闻,可以引导学生初步感悟人类命运共同体的内涵。从“正视两难”到“科技突破”,学生用思辨的眼光看待现实,用长远的眼光看待环保,培养理性客观的态度。

整个教学过程通过不断开阔学生的视野,用富有时代气息的鲜活内容引发学生的共鸣,落实政治认同。这也回应了课前学情分析中学生表现出的认知问题,丰富了学生对环保科技发展的了解,加深了对生态文明建设的整体认知,有利于发展学生科学态度与社会责任的素养。具体的案例越丰富,提炼出来的原理就越高位,能够指导的具体案例也就越多。在单元情境下,通过一系列参与和体验式活动,学生掌握学科基础知识,体会学科基本思想,逐步形成更完整的知识结构,理解并评判学习内容与过程,进而支撑学生去解决复杂的真实性问题。

小学道德与法治单元整体教学,将知识放在综合多元的真实情境中,帮助学生形成认知结构,养成与提升综合能力,从而培养学生解决真实问题的素养,更好地应对复杂、易变的未来。

参考文献:

[1] 刘徽.大概念教学:素养导向的单元整体设计[M].北京:教育科学出版社,2022

:45.

[2] 崔允漷.学科核心素养呼唤大单元教学设计[J].上海教育科研,2019(4):

58-61

[3] 钟启泉.单元设计:撬动课堂转型的一个支点[J].教育发展研究,2015(24):

5-9.