数学史料“古法今用”教学实践

作者: 刘加霞 熊瑛

摘 要:现代的标准化乘法竖式是一种概括的简写形式,缺少了一部分过程,掩盖了进位的含义,导致学生无法全面地思考“先乘再加”的计算过程,不知如何操作进位数字。对此,在学生初步掌握乘法笔算的基础上,设计一节拓展课,以画线乘法、格子乘法为主要学习材料,同时介绍

视窗法、筹算法和叠果法等方法,引导学生感悟它们背后的“通理通法”。这样的教学,突破了学习的难点,重燃了学生的兴趣。

关键词:小学数学;数学史;多位数乘一位数;算理;算法

一、课前思考

多位数乘一位数是理解与掌握整数、小数乘法笔算的关键,是学生真正理解乘法笔算算理、归纳掌握算法的载体。多位数乘一位数的笔算中,(连续)进位最容易出错。究其原因,现代的标准化乘法竖式是一种概括的简写形式,缺少了一部分过程,掩盖了进位的含义,导致学生无法全面地思考“先乘再加”的计算过程,不知如何操作进位数字。如何将现代乘法竖式中的算理进一步可视化,帮助学生实现理解呢?在学生初步掌握乘法笔算的基础上,我们设计了本节拓展课,融入古代乘法计算方法,引导学生思考各种不同方法中的“通理通法”。

通过研读有关乘法笔算的数学史料,我们决定以画线乘法、格子乘法为主要学习材料,同时介绍视窗法、筹算法和叠果法等方法,引导学生感悟它们背后的“通理通法”。有别于古代算法出现的历史序,本节课按照学生经验和思维水平的认知序进行设计。

学生在读懂画线乘法中“线条代表什么”“积是怎样算得的”等关键问题的过程中,能够较为直观地体会“通理通法”:先将多位数按数位分解,再分别与一位数相乘,最后将各个数位上的计算结果合起来。

格子乘法在乘法笔算的历史中影响深远,传至中国时被称为“铺地锦”。其结构规整,在格子中保留了计算的全过程,进位数字清晰可见。与现代乘法竖式中标识进位的“小数字”相比,格子乘法在计算时更容易看清进位数字,不容易忘记进位,同时有助于检验计算步骤。

视窗法与前两者相同,具有可视化的优点。其中的“视窗”部分,将现代乘法竖式被压缩、省略的各步计算过程展开体现,化解了进位的难点。

本节课引导学生关注不同算法之间的沟通与联系,感受“存异”,更注重“求同”,即无论哪种方法,都要经历“分—算—合”的过程。通过可视化手段,聚焦古代算法与现代乘法竖式的“通理通法”,促进学生理解“将因数按数位分解”“满几十要向高一位进几”等算理,感悟背后的十进位值制记(计)数思想。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》要求,课程内容选择关注数学文化,继承和弘扬中华优秀传统文化。数学史是数学学习厚实的理解背景,将数学史融入数学教学,能还原被

压缩、省略的丰富细节,能开拓一条深度理解的学习路径。引入古代乘法笔算方法,架起古代算法与现代乘法竖式之间的桥梁,呈现乘法竖式发展变化的数学文化脉络,能让学生体会到不同时代(地区)乘法笔算的算理本质是一致的,只不过算法形式不同。

总之,本节课旨在创造“算理可视化、算法一致性”的学习情境,促进学生真正理解乘法笔算的算理与算法,反思解决竖式计算中出现的“进位、遇0易错”的真问题。

二、教学实施

(一)复习回顾,以史激知

师 关于乘法笔算,你知道多少呢?我们先复习一下乘法笔算,请你用竖式计算42×6,写到你的学习单上。

(学生用竖式计算,教师巡视。)

生 42×6,先算个位,2×6=12,进“1”写“2”;再算十位,4×6=24,24加进位的1等于25,进“2”写“5”;然后在百位添上进位的2,就是252。

师 从个位算起,老师看到很多同学养成了好的习惯:标上数位。

生 (齐)个位、十位、百位。

师 (板书数位)最后还要记得将结果写到横式上。(稍停)同学们,你们知道古人是怎样计算乘法的吗?今天我们一起来了解一下。

(二)读懂古代算法,提炼“通理通法”

1.读懂画线乘法

师 在古代,有一种乘法计算方法叫作画线乘法。听听它的名字,你觉得它会是什么样子的呢?

生 画线乘法肯定有线条。

师 得画线。真好!还有什么你想知道的?

生 我想知道画线乘法到底怎么画线才能算出乘法来。

(不少学生表示同意。)

师 线是怎么画的?线代表什么?真会思考!还想知道什么?

生 我想到,画线乘法应该不是只有线,还有别的东西。

(一些学生陷入了更深入的思考。)

师 就以42×6为例。

(教师逐步播放画线乘法计算42×6的动画过程。学生在观看时发出“嗯?”“咦?”和“哦!”的声音。)

师 好像有同学看懂了,谁来说说?

生 我的理解是,图中每一个交叉的点就是一个数。

(学生有的点头,有的皱眉。)

生 我发现上面有4条横线,下面有2条横线,是不是就代表42呢?

(学生有的点头,有的思考。)

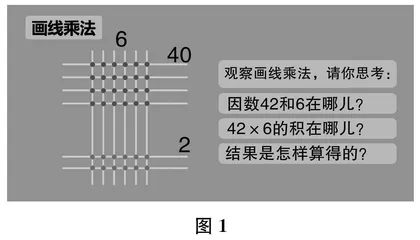

师 看来,要想看懂画线乘法,就得搞懂:因数42和6在哪儿?积又藏在哪儿?是怎么算得结果的?

(课件出示图1。)

(越来越多的学生举手。结合图1中的计算过程以及教师提出的问题,学生基本理解了画线乘法的计算过程。)

师 你们觉得古人这个画线乘法怎么样?谁来评价一下?

生 我觉得还行,就是没有现代的竖式简单,有点麻烦。

师 哪里麻烦?

生 得(děi)数(shǔ),还得画线。先得画线来表示因数,还得数点来得到结果。

师 我们感觉到了,画线乘法还是挺——

生 智慧的。

师 但又有点麻烦。

生 如果多画或少画了一条线,就错了。

师 画线乘法是古人计算乘法的方法之一。其中,横着的线条表示第1个因数,它会把十位、个位分开;竖着的线条表示第2个因数;积就藏在横线与竖线交叉的那些点上……

2.读懂格子乘法

师 刚才,有同学觉得画线乘法还是很麻烦,而且有易错的地方。古人的智慧也在发展,于是后来出现了格子乘法。想象一下,格子乘法会是什么样子的呢?

生 格子乘法,我觉得,得有格子,但也不可能只有格子吧?

(多数学生点头。教师逐步播放格子乘法的计算过程。学生观看。)

师 你看懂格子乘法了吗?如果你有想法了,可以写在学习单上,或者先跟同桌讨论讨论。

(学生热烈讨论后,教师请一位学生到讲台上展示交流。)

生 (出示图2)上面的42是第一个因数,右边的6是第二个因数;2×6=12,4×6=24;12的“1”和“2”中间被一条线分开,上面是十位,下面是个位;24也被分开,“2”在百位上,“4”在十位上。于是,百位直接写上2,十位4+1=5,个位直接写上2,左边和下面连起来的252就是积。

(学生自发鼓掌。)

师 要读懂格子乘法,首先要先找到因数。那么,格子里是什么?

生 格子里是因数乘因数的过程。

师 这个格子是怎样分的?

生 按照数位分的。

师 最右边是个位,中间是十位,最左边是百位。那么,积是怎么得到的呢?

(学生回答,教师板书。)

师 总结一下,格子乘法先算个位(板书:2×6=12),再算十位(板书:40×6=240),最后把这两步的结果加起来

(指着刚才的板书)。格子乘法给你什么样的印象?

生 我觉得画线乘法线太多了,还得数,格子乘法简洁了很多!

生 (之前提出画线乘法易错的学生)格子乘法更不容易出错:十位上有时有进上来的数,要记得把它加起来。

3.读懂视窗法

师 我们已经有两个研究古代乘法的经验了。古人的智慧真

的很厉害!(课件出示“视窗法”的名称)关于视窗法,你有什么想说的?

生 什么是视窗?

(教师逐步播放视窗法计算42×6的动画过程,画面定格在图3。)

生 视窗法和我们现在的竖式真像啊!

生 第一行的12是个位2×6的结果;第二行的24是十位4×6的结果,表示24个十。

生 2×6=12;40×6=240,所以“2”写在了百位,“4”写在了十位。

师 现在请你跟小组同学再交流一下视窗法的计算思路。

(学生交流。)

师 视窗法写出了计算过程的每一步(写出的计算过程称作视窗),并且将每一步所得的积对齐写在各个数位上,最后把两步的结果加起来。

(三)对比沟通,理解算理

师 虽然我们以前没有接触过古人的算法,但是经过深入思考,慢慢地了解了很多。现在请你思考:古代的算法和现代的有什么相似之处呢?

生 画线乘法有点麻烦。比如,9×99,得画多少条线啊!而且,画线乘法需要分开点儿画,要是不分开,靠得太紧,就分不清数位了。如果是更多位数,那么进位时,还得列好多个式子!

生 画线乘法在加的时候,遇到进位容易出错。

师 画线乘法要求画得清楚,最后加的时候,进位易错。你给同学们很大的启发!谁还愿意再说一说?

生 我发现,这些古代算法最后都要把个、十、百位上的数合起来。

师 同学们又找到了特别重要的一点:不管是古代的还是现代的,乘法笔算过程中都有一个重要步骤:将各个数位上计算的结果合起来。

那么在合起来之前,还有共同点吗?

(学生思考后,意识到:都是“先分再算”。)

师 你们找到了它们的共同点:现代的算法和古代的算法其实都经历了“先分,再算,最后合”的过程。我们把它称作“通法”。(稍停)还有共同之处吗?

生 我发现,它们的数位一直没变,都是个、十、百(位)。

师 这一点很关键。在各个算法中,我们都是按照个位、十位、百位等数位进行计算的。这背后藏着一件重要的事:我们都是按照个、十、百等数位对因数进行分解的。这说明计算的道理藏在计数的方法中:我们按不同的计数单位对应不同的数位来计数,所以要按不同的计数单位,即不同的数位来分步计算。(稍停)

那么,你们更喜欢哪种计算乘法的方法呢?

(学生纷纷表达观点,喜欢各种方法的都有。)

师 看来,大家被古代的算法深深地吸引了,因为,它们形式多样,同时背后的道理是一样的。相比之下,我们的竖式计算过程更为简洁。

(四)温故知新,灵活运用

1.拓宽视野

师 今天,大家认识了古代的三种乘法算法。其实,古代的乘法算法还有很多。比方说中国古代的算筹法:古人拿着算筹这种类似小棒的工具,每次计算时都要摆一摆、数一数。