基于“5E”开展数学跨学科主题活动

作者: 李杨杨 吴骏 丁雪艳

摘 要:基于“5E”教学模式,设计与实施数学跨学科主题活动

“土圭之法的故事”,将核心问题确定为“古人如何确定时间?”,进而设计“古人如何判断时间?”“土圭之法与二十四节气有什么关系?”“如何说明‘立杆测影’的结果?”“不同地点的时间有何差异?”4个子问题,以及5个活动任务,由此安排4个课时实施教学。教学效果反馈表明,这一活动不仅提高了学生综合运用数学跨学科知识解决问题的能力,而且培养了学生的家国情怀,增强了学生的文化自信。

关键词:小学数学;跨学科主题活动;“5E”教学模式;土圭之法

*

本文系云南省研究生优质课程“小学课程与教材研究”建设项目的阶段性研究成果。吴骏为本文通讯作者。

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)指出:“综合与实践领域重在解决实际问题,以跨学科主题学习为主,主要包括主题活动和项目学习

等。”[1]跨学科主题学习具有很强的综合性、开放性、实践性与探究性,可以采用科学探究经典的“5E”教学模式。[2]本文主要呈现基于“5E”

教学模式设计与实施数学跨学科主题活动的一则案例,并展示这类活动教学的一般路径。

一、面向跨学科学习重构“5E”教学模式

“5E”教学模式是一种基于建构主义的探究教学模式。该模式由美国生物学课程研究会(Biological Sciences Curriculum Study,简称BSCS)在阿特金-卡普拉斯(Atkin-Karplus)学习环理论的基础上提出。[3]

学习环理论认为,教学过程是探索、概念介绍和概念运用三个前后相连的阶段的循环。[4]学习环理论以皮亚杰的发生认识论为基础,认为认知发展受到同化、顺应和平衡三个基本过程的影响。为使跨学科教育背景下的有意义学习发生,教师在

教学中,应该给予学生对环境资料进行同化的机会,并借由发展概念以解释或组织资料而进行顺应,甚至运用新概念以解释不同的现象,最后将新概念与旧知识组织起来,以达到平衡的历程。[5]

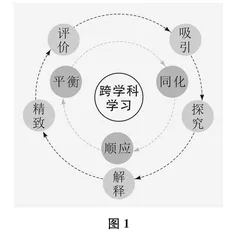

“5E”教学模式包括吸引(Engage)、探究(Explore)、解释(Explain)、精致(Elaborate)和评价(Evaluate)五个教学环节。面向跨学科学习时,吸引环节以吸引学生的注意为重点,基于已有概念创设跨学科情境,形成认知冲突,可视为“同化”前期,是“5E”教学模式的起始阶段;探究环节重点在于学生亲历实践活动解决问题,通过综合多个学科知识“同化”新事物,使之成为认知结构的一部分,是调用多学科知识、提升合作探究能力的中心阶段;解释环节经由对知识的回顾、整理、反思与交流,让学生借助不同学科的联系调整自身认知结构,“顺应”新概念,促进概念的转变和生成,是提升跨学科思维,感受数学理性价值和学科联系的关键阶段;精致环节是知识和思维的应用与迁移环节,通过创设关联性较强的跨学科新情境,让学生应用新概念解决问题,进而实现新的“平衡”状态;评价环节的主要目的是检验学生的学习效果,通过跨学科知识与素养的多维度评价,引导学生形成客观、清晰的自我定位和发展,使得认知结构的发展趋于完善,可视为“平衡”后期。

从动态视角看,面向跨学科学习的“5E”教学模式由内环和外环两个部分构成(如图1所示,内环是“同化—顺应—平衡”的认知发展过程,外环是“吸引—探究—解释—精致—评价”的实践探究流程),呈现出以内环带外环、以认知促行动的形态。这种“内环”认知发展与“外环”实践探究的深度融合,能够成为学生跨学科学习的合理向度。

二、数学跨学科主题活动教学一例

(一)教学设计

1.主题选取

新课标强调课程内容要“继承和弘扬中华优秀传统文化”[6],并且在综合与实践领域增加了

不少中华优秀传统文化主题活动[7],在第二学段安排的“土圭之法的故事”

[8]

便是其中之一。该主题活动旨在通过中国古代运用圭表判别四季以及产生节气、细化时间体系的过程,加深学生对“时间”概念的理解,感受度量时间的必要性。

圭表是确定节气的工具,它们是中华优秀传统文化的代表。《周髀算经》是我国古老的数学和天文学著作,书中呈现了较多的关于圭表和二十四节气的内容,这为开展数学跨学科主题活动提供了丰富的素材。[9]有关的内容从文化形态转化为教学形态,能潜移默化地助力学生应用数学知识、培养跨学科素养以及弘扬中华民族精神。

2.目标制定

数学跨学科主题活动目标的定位应偏重于整体主义视角下数学学科的价值取向。因此,在教学目标的制定过程中,应权衡数学与其他学科的比重。对于“土圭之法的故事”,我们结合新课标的要求,围绕知识、能力、素养、育人等维度,制定了以数学学科为主导、涵盖跨学科内容的教学目标(详见表1)。

3.过程设计

对于“土圭之法的故事”,我们依据在整体目标的统领下渐进地确定具体问题、指涉具体内容的思路,按照“确定核心问题—依据核心问题分解子问题—依据子问题设置教学任务—依据教学任务安排师生活动”的路径,设计教学过程。我们将核心问题确定为“古人如何确定时间?”,进而结合“5E”教学模式,设计了4个子问题、5个活动任务(如图2所示)。由此,我们安排4个课时来实施教学。

(二)教学实施

1.主题情境化,“吸引”学生注意

吸引环节,围绕子问题1“古人如何判断时间?”展开,通过创设“没有钟表”的情境,制造认知冲突,引导学生认识到影长对古人判断时间的重要性,为实践活动的开展做铺垫。教学片段如下:

师 在没有钟表的时期,人们可以根据哪些自然现象判断时间?

生 可以看太阳,太阳早上升起,晚上落下。

生 观察物体的影子,早上和晚上影子比较长,中午影子比较短。

师 太阳照射物体形成的影长是判断时间的重要依据,人们利用影长可以判断一天甚至一年的时间变化。农耕时期的中国就依靠影长变化产生的四季和二十四节气来判断时间,进而指导农业生产。这种确定四季

和二十四节气的方法称为“土圭之法”。

2.学习能动化,“探究”实践活动

探究环节,围绕子问题2 “土圭之法与二十四节气有什么关系?”,设置3个活动任务。任务

1让学生通过搜集资料认识圭表,通过观看视频,结合多学科的知识了解确定四季的过程;任务2引导学生从古代算学的视角理解二十四节气的确定,感受数学的价值;任务3让学生小组合作立杆测影,实证夏至日影长度,培养质疑精神。通过古人利用圭表确定二十四节气的过程,设计具有层次性的内容,引导学生实现对新概念的“同化”叠加,利用地球运动的知识解释自然科学规律,通过史料证实和历史解释能力完善知识框架和认知结构。相应的教学片段如下:

【任务1】 了解土圭之法

学生结合课下搜集的资料总结土圭的结构和用途,展示作品并相互补充。

(1)了解圭表的结构及特征

师 土圭是由圭和表两部分构成的,它们如何区分?

生 与地面平行的部分称为圭,垂直立于地面的部分称为表。

师 《周髀算经》是我国古代著名的数学和天文学著作,这本书上说“髀者,表也”,谁能解释这句话的意思?

生 髀,就是直立的这根表。

师 书上记载着表高约8尺,周朝的1尺等于现在的23.1厘米,估计一下表高约多少厘米?

生 我看成23厘米来估算,8×23=184(厘米),表高约184厘米。

(2)明晰利用圭表确定四季的原理

师 用圭表测量日影长度的方法叫作“土圭之法”,是通过观察正午时“表”投射在“圭”上的影长来判断一年的时间周期,影子朝向正北方向时即为正午。(播放视频)地球以一定的倾斜角度绕着太阳运动,此时影长就出现了一定的规律。冬至太阳直射南回归线,北半球阳光更为倾斜,所以影子更长;夏至恰好相反;春分和秋分太阳直射赤道,影长介于冬至和夏至之间。古人用圭表测量得到夏至的日影长度是一尺六寸,冬至的日影长度是一丈三尺五寸,请你思考春分和秋分的日影长度应如何计算。

生 春分和秋分的日影长度在夏至和冬至之间,求两个日影长度的平均数。

(教师出示丈、尺、寸、分之间的进率,学生计算,部分结果见图3。)

师 古人先用圭表确定夏至和冬至的日影长度,然后像同学们这样,通过计算得到春分和秋分的日影长度。这样就确定了四季。

【任务2】 探究二十四节气

(1)了解二十四节气的来历

师 为了充分反映四季和气候变化的情况,古人进一步细化时间体系,将全年分为二十四等份,形成了二十四节气。

(学生回顾二十四节气。)

师 相邻节气之间的日影变化有什么规律?

生 比如春分到夏至的日影一直在变短,先计算春分到夏至的日影变化,找到中间有多少个节气,然后做除法,就得到相邻节气之间的变化规律。

(学生独立计算,小组讨论,结果见图4。)

师 为什么要除以6?

生 7个节气之间有6个间隔,相当于把总长5尺9寸5分平均分成6份,所以要除以6。

(教师出示节气之间的间隔模型,如图5所示。)

师 《周髀算经》记载了日影长度一年的规律性变化:“凡八节二十四气,气损益九寸九分六分分之一。”谁能试着解释这句话的意思?

生 二十四节气中,相邻节气之间的日影长度变化是九寸九又六分之一分。

师 依据四季影长和节气之间的变化规律,能计算每个节气的影长吗?

(学生小组合作计算每个节气的影长,部分结果见图6。)

师 自此,二十四节气便确定了下来,成为指导古人农

业生产的重要依据。《周髀算经》中关于影长的记载,从古代算学的视角,为我们提供了古代二十四节气所对应的日影变化的完整记录,也反映出古人对影长变化的规律性已经有了非常准确的把握。世间万物的消长恰好对应了这个规律。

(2)分享二十四节气的知识

生 春季万物发生,夏季万物生长,秋季万物收获,冬季万物收藏,二十四节气是指导生活的说明书。

生 我知道有关立夏的说法:立夏是夏天的开始,表示即将告别春天,此后,气温开始明显升高,炎暑将临,雷雨增多,有“立夏前后,种瓜点豆”的说法。

师 为了更好地进行农业生产活动,现在多使用农历判断时节。农历作为我国现行的传统历法,是阴历和阳历配合使用的结果。农历指导农业生产,既方便利用阴历观察月相的变化周期,也包含了以阳历为主反映季节和物候变化的二十四节气,能够最大程度地利用自然环境,提高农作物的产量和质量。

【任务3】 立杆测影

教师出示任务要求:①依据所学知识,小组合作绘制“圭”的手抄报;②利用组内绘制的圭,测量夏至11:30-13:10的日影长度;③用数学的语言说明某段时间内影长的变化规律,确定影子朝向正北的时间;④观察“夏至之日晷是否为一尺六寸”,搜集相关资料说明原因。

学生小组合作使用圭表进行立杆测影。

3.知识结构化,“解释”本质规律