“百思课堂”:让思维始终在场

作者: 孙双金 邱明莉

【编者按】 好的课堂,是需要不断求索、不懈攀登的,师生一起从“百思不得其解”的迷途走向“百思求得其解”的豁然。江苏省南京市金陵中学河西分校小学部以“百思”命名“课堂”,在百问、百探、百争、百放中构筑“百思课堂”的生动样态。本期《专题研究》栏目,集中呈现他们的初步探索。

摘 要:“百思课堂”重沟通和表达,重探究和合作,重引发思维碰撞,重解决实际问题,是充盈着思辨和创新的课堂,思维始终在场。它有着独特的基因密码,遵循基本的教学流程。学习原则包括先学后教、问题主导、合作学习、当堂反馈,核心要素是问题、探究、碰撞、反馈,教学流程是百问、百探、百争、百放。在推进的过程中,基于“六个一”开展案例研究,结合专题研讨,集中破解共性问题,不断寻找“更优解”。

关键词:百思课堂;思维;未来胜任力

“百思不得其解”出自清代文士纪晓岚的《阅微草堂笔记》,也逐渐成为苦苦思考、找寻答案的指代,呈现冥思苦想的困惑与思而不得的不甘。思,即思想、思维、思考,是苦苦探寻的过程。思想是思维的最高境界,思考是思维的动作表现。以思维为切入点,以“百思求得其解”为目标,我校开启了指向未来胜任力的“百思课堂”实践研究。

一、“百思课堂”的孕育与诞生

“指向未来胜任力”是时代发展的必需。第四次工业革命时代的到来,面对汹涌澎湃的人工智能,人类隐隐感受到了来自机器的威胁。那么,教育该做什么?每天的课堂又该做什么?立足今天看未来,着眼未来办教育,就要让未来照亮今天的课堂,让未来的样子于今天的课堂奠基。李政涛教授说,未来的教师要把宝贵的时间和精力,投向那些人工智能无法或不能代替的知识和能力,如价值观、高阶思维、好奇心、想象力与审美力等。面对隐忧,思维开发被提到了前所未有的地位。

义务教育阶段的新课标和新课程,高度重视思维能力的培养。《义务教育课程方案(2022年版)》在基本原则中这样阐述:突出学科思想方法和探究方式的学习,加强知行合一、学思结合,倡导“做中学”“用中学”“创中学”。[1]

各学科课程标准都对“思维训练”有相应的阐述和要求,提倡将“学”贯穿于“做”“用”“创”之中,“学”与“思”结合。

在这样的背景下,指向未来胜任力的“百思课堂”应运而生。古有“百思不得其解”,我们反其道而用之——“百思求得其解”,在不得其解的困惑中不停探寻,以达豁然开朗,求得其解。由“不解”到“求解”的过程,就是“百思”追求的经历与结果,不解的是问题,求解的过程便是思维的过程。从“不得其解”到“求得其解”,正是关注思维的课堂的核心要义。“百思课堂”重沟通和表达,重探究和合作,重引发思维碰撞,重解决实际问题,是充盈着思辨和创新的课堂,思维始终在场。百,即多次的意思;思,是思维、思考、思想。百思,指多频次地思考,反反复复、不厌其烦、不达目的不罢休地思考,彰显思维的韧性。百思,也指全过程地思考,从发现问题到解决问题,让思考萦绕始终,让思维在课堂跳跃,彰显思维的严谨性。百思,还指全方位地思考,多角度地筛选、甄别,“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”,寻找突破口,直至解决疑惑,彰显思维的全面性。百思,更要创造性地思考,奇思妙想,别具一格,与众不同,彰显思维的创造性。

指向未来胜任力的“百思课堂”实践研究,有利于促进“学为中心”“以学定教”理念的落地,推动学科育人方式的变革,促进学生综合素养的提升;有利于改变课堂教学的生态,打造学生主动学、生动学的课堂面貌,有利于形成课堂教学的独特样态,打造品牌,发挥效应。

二、“百思课堂”的特质与流程

“百思课堂”有着独特的基因密码,遵循基本的教学流程。

(一)学习原则

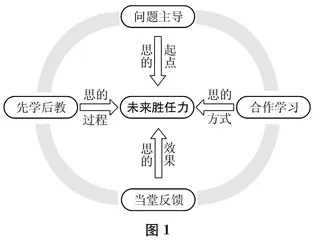

我们确立了“百思课堂”四个基本学习原则:先学后教、问题主导、合作学习、当堂反馈。这四个原则与未来胜任力的内在关联,如图1所示。

先学后教原则,蕴含着学习主体性、差异性、“以学定教”、“因材施教”、“教是为了不教”等理念。其中的“先学”,指的是学生感知在先、实践在先、独立思考在先。“后教”指教师以学定教,是学生学习的组织者、引导者、点拨者、支持者。“先学”的内容因课而异、因时而异,“后教”的过程因“先学”而异。

问题主导原则,旨在让学生带着问题走进课堂,发现问题,提出问题,分析问题,解决问题。“问题”可来源于学生的“先学”,也可来自教师的设计。“问题”是先学后的“共识”。“问题主导”符合学生的心理特征,能够激发学生在原有认知基础上进行更深入的探究。

合作学习原则,是学生为了完成共同的任务而进行同伴互助,可以是分工明确的小组学习,也可以是随时发生的同桌互助,不拘泥于形式,重在灵活有效。合作学习中,学生之间不仅“互相说”已知事实,更要在表达、倾听、启发、思考中实现思维的进阶,达成更高质量的学习。

当堂反馈原则,指向当堂课的教学目标,检测实际学习效果。反馈形式可以是合作后的及时汇报,也可以是以研学单形式的随时考查,可以是说,也可以是写。教师要“眼观六路,耳听八方”,及时捕捉,明察秋毫,可以点对点反馈,也可以点对面反馈。反馈的形式服从于内容与目标,灵活多样,不僵化、不教条。

四个原则中,“先学后教”主要指向“思”的主体与顺序,“问题主导”侧重遵循“思”的起点与线索,“合作学习”主要遵循“思”的方式与表达,“当堂反馈”主要遵循“思”的效果与评价。

(二)核心要素

实践过程中,我们不断打磨、概括,逐渐提炼出“问题、探究、碰撞、反馈”四个核心要素。

课堂要有问题,是有思维含量、直抵本质的问题,是步步登高、拾级而上的问题;课堂要有探究,让学生经历独立思考的过程,在苦思冥想的基础上豁然开朗;课堂要有碰撞,相互争辩,相互启发;课堂要有反馈,是尘埃落定后的表达、独立思考的呈现、恰当适切的回应。四个要素贯穿课堂的始终,根据学生的学习表现和课堂现状,有时顺次出现,有时交替出现,让学生保持思考的状态。

(三)教学流程

在核心要素的基础上,我们初步建构了百问、百探、百争、百放的教学流程。

“百问”是思维的起点。学起于思,思起于疑。问题是学习的起点,是思维的心脏。课堂上,创设问题情境,让学生自主发现问题、提出问题,或是教师抛出问题,激发

学生学习的欲望。在“百问”环节,要思量:(1)问题的来源——问题来自谁?是教师?是学生?还是兼而有之?(2)提问的时机——什么时候问?是随时随处都可以问吗?(3)提问的方式——以什么方式呈现问题?是研学单上的问、每日一问还是课堂的口头问?(4)问题的数量——问题越多越好吗?是小步快进,还是大步跨越?(5)问题的价值——问题的思维空间有多大?梯度是否合适?留白延展到何处?

“百探”是思维的尝试。行是知之始,知是行之成,实践才能出真知。让学生围绕问题独立探究,究其因,穷其理,尝试寻找解决问题的办法,经历“不得其解”的过程,只有亲自“尝尝梨子的味道”,认知才能历久弥新。在“百探”环节,要讲究:(1)探究的时机——课前探或是课中探?(2)探究的形式——是自主,还是有引导?是问题导向的探,还是任务导向的探?(3)研学单的开发——必要性与可行性?探究的程序?因课而异的关注点?(4)探究后的汇报——什么样的形式?教师的作用是什么?(5)探究后的评价——评什么?谁来评?评的作用是什么?

“百争”是思维的碰撞。百家争鸣,事情越说越清,道理越辩越明,碰撞才能溅出思维的火花。通过不同形式的合作交流、观点交锋、思维碰撞,大家相互分享、启发、共进。在“百争”环节,则要关注:(1)合作争辩的形式——有哪些方式?合作仅限于小组讨论吗?(2)合作小组的组建——是同质异组,还是异质同组?如何分工?(3)合作的时机——课前需要合作研讨吗?课内何时研讨?(4)合作成效——如何汇报和评价?(5)合作的数量——整堂课合作几次合适?怎样因课而异设计合作?

“百放”是思维的表达。百花齐放,勇于表达,善于表达。用不同的方法来解决同一个问题,面对开放的问题提出不同的方案、得出不同的结论,各有理解,各展风采。在

“百放”环节,要关注:(1)反馈表达的形式——是口头述说,还是探究现场的呈现?是来自教师的测试反馈,还是独立作业的自我表达?怎样灵活切换?(2)反馈表达的方向——是学生反馈给教师,还是教师反馈给学生?抑或双向反馈?(3)反馈表达的评价——反馈后怎么办?该做什么?如何回应?(4)反馈表达的价值——反馈的意义、目的、达成度如何?

从“百问”到“百放”,“百思课堂”起于问题,行于探究,成在合作,用在表达。

三、“百思课堂”的推进与成效

“百思课堂”的推进,以课例为抓手,依托观课和议课,定量的课堂测量和定性的课堂描述相结合,实施“六个一”的案例研究程序。其中的“六个一”包括:

一次用心设计:开展实证研究,围绕小专题确定契合的课例,设计高质量的教案及其解读,并在组内说课。

一堂公开执教:把用心设计的蓝图变为具体的实施现场,在课堂上检验、调整、丰厚,同伴记录《课堂观察量表》。

一次深度研讨:执教后进行研讨,说得失,理思路,定措施,促提升;同时要有较高水平的专业引领,避免“萝卜炖萝卜”。

一份课堂实录:把上课的过程如实记录下来,作为自己的“成长脚印”,请高水平的老师分段点评,提升自我认知。

一篇深刻反思:对课堂上的得与失进行深刻反思,春风得意的地方好在哪里,怅然若失的环节原因何在、如何改进。

一本案例汇编:教学处每月汇编一期《“百思课堂”案例与论文集》,既有一节课纵向序列的“规定动作”,也有教师的自由投稿,并择优请专家指导修改,推荐给各级教育刊物,激励教师勤于实践、善于总结。

在这“六个一”的循环推动下,每位教师都卷入“立足自己的课堂,研究自己的课堂,改变自己的课堂,提升自己的课堂”这种沉浸式研究旋涡中,不动不行,不转不行。

在案例研究的基础上,我们还开展专题研讨,集中破解共性问题,不断寻找“更优解”。课题组定期座谈,倾听大家的困惑与需求,梳理“百思课堂”推进中存在的问题,确立几个大的专题,集中精力打“阵地战”。比如,思维的类型专题,围绕形象思维有哪些具体表现、抽象思维如何培养等,组织跨学科研讨,分别找出一组课例进行诠释;思维的品质专题,探讨哪些内容适合培养思维的严谨性、创造性、敏捷性;还有思维的培养方法和策略专题等。如此,一个专题,凝聚一批人,提升部分人,成就几个人,有效地促进了团队的专业成长。

指向未来胜任力的“百思课堂”实践研究已开展一年有余,其间,学校以承办大型教学研讨活动为契机,展示、验证、宣传“百思课堂”。一年多的实践,我们明显看到课堂生态在改变,课堂已开始动起来了、活起来了、丰富起来了,看到了课堂的生动样态、学生的主动情态、教师的灵动状态。每一堂课都在千回百转地沉浸于思维,每一位教师都在千方百计地点燃思维,每一位学生都在千姿百态地表达思维。诚然,我们还有很多困惑要破解,还有很多规律要探寻。“百思课堂”的实践研究还需再点一把火,让热情再高涨;还需理论学习再通透,让研究更加高屋建瓴;还需专题更细化,“向青草更青处漫溯”;还需建构更明晰的课堂结构与模块,让教师更利于操作;还需建立更有效的评价机制,让实践的目标与效度更强;还需进一步整理思路,端正步伐,提炼观点,物化成果,打造品牌。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育课程方案(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:5.