推理意识的培养要做到“三全”

作者: 魏海燕

摘 要:发展推理意识是培养推理能力的经验基础,是小学阶段提升数学思维的重要目标。小学数学教学中,学生推理意识的培养要做到“三全”:“全领域”覆盖,即利用好教材中各领域适合培养学生推理意识的教学内容;“全过程”经历,即引导学生充分体验推理的过程,帮助学生对推理过程及其意义形成初步的感悟;“全方位”理解,即让学生逐步养成讲理、明理的思维习惯,学会有理有据地表达交流。

关键词:小学数学;推理意识;合情推理;演绎推理;推理表达

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)明确提出了“三会”数学核心素养,其中的“会用数学的思维思考现实世界”相对侧重的是推理。由此,关于推理能力的发展路径清晰明了地展现出来:从小学阶段的推理意识,到初中阶段的推理能力,再到高中阶段的逻辑推理,循序渐进,一脉相承。发展推理意识是培养推理能力的经验基础,是小学阶段提升数学思维的重要目标。笔者以为,小学数学教学中,学生推理意识的培养要做到“三全”:“全领域”覆盖,即利用好教材中各领域适合培养学生推理意识的教学内容;“全过程”经历,即引导学生充分体验推理的过程,帮助学生对推理的过程及其意义形成初步的感悟;“全方位”理解,即让学生逐步养成讲理、明理的思维习惯,学会有理有据地表达交流。

一、“全领域”覆盖

综观现行小学数学教材,推理贯穿整个小学数学学习内容,涵盖“数与代数”“图形与几何”“统计与概率”“综合与实践”四大领域。小学数学教材中的推理不同于具体数学知识点,它是隐性的、缄默的,在各大领域的存在形式和发展要求也不尽相同。因此,常常会被教师忽视。基于新课标要求,教师应认真审视教材,在核心素养导向下对教材进行实践性解读,尝试结合四大领域的特点梳理素材。

新课标在“数与代数”领域特别强调算理与运算的一致性,反映出对代数推理的重视。在这个领域,数的认识、数系发展规律的探索和各种运算法则、运算律的发现与总结等,都是发展推理意识的有效依托。比如:在学习整数加减法的基础上,让学生合乎逻辑地推出“小数、分数加减法其实也是计数单位的累加”;基于加法的数量关系,引导学生解释减法是加法的逆运算,乘法是加法的简便运算,除法是乘法的逆运算,彻底打通四大运算的脉络;等等。

“图形与几何”领域的推理主要体现为直观推理。在图形的认识、测量、运动和位置确定中,概括图形的特征、归纳图形的要素、推导图形的计算公式等,都是发展推理意识的有力素材。比如:学生根据前面、右面、上面看到的“三视图”,在头脑中想象、推理、调整、筛选,逐步确定最终的图形,从二维到三维的进阶也是推理水平的一次飞跃;在学习长方形的面积计算时,学生从直观地数小方块,到发现小方块的个数与长、宽的联系,再到提出猜想,最后到说理推导;之后,以长方形的面积计算为起点,整个图形领域的推导都可以追溯源头,一次次经历的过程就是推理意识萌芽并生长的过程。

“统计与概率”领域的统计推理也是数学推理的一种。统计推理的分析对象是数据,目的是对未知事件作出有证据的、有说服力的预测。虽然统计推理是一个相对主观的推断,但是同样需要有理有据地思考,能有效地体现学生的思维水平。比如:利用折线统计图反映某儿童6—12岁的身高变化情况,并对该儿童13岁的身高作出合理的预测;在反复的摸球活动中,根据摸出球的颜色,预估下一次的摸球情况或猜测口袋中球的颜色;等等。统计推理与其他的数学推理虽然不太一样,但其核心也是培养数学思维,教育意义不容小觑。

“综合与实践”领域的推理主要指学生通过观察,利用生活中的现象、事件,发现规律,作出推理,更多地体现为各种推理的综合运用,以及在生活中的实际应用,是一种生活实践推理。比如:《数字与信息》这节课中,学生根据身份证上数字编码的规律,推理发现出生年月,判断性别;根据某学生的学籍号,判断该学生的入学年份,推算出该学生现在就读的年级;等等。

在四大领域中,发展推理意识的有效素材和合理依托并不少,教师要进一步明确新课标背景下推理意识的内涵,努力挖掘与开发,做到“全领域”覆盖。

二、“全过程”经历

(一)充分体验合情推理

合情推理是从特殊到一般的推理过程,主要通过归纳和类比获得猜想,再用举例验证、生活经验、直观图形等多种方式加以解释,进而得到结论。

合情推理是引导学生进行数学发现的重要途径,关乎学生思维能力和创新能力的培养。教师可通过设计丰富的数学活动,鼓励学生经历“猜想—验证”的过程,凸显完整性、追求理解性,帮助学生积累活动经验,发展推理意识。

以苏教版小学数学三年级下册《有趣的乘法》一课中的规律探索为例。

1.师生比赛,激发兴趣

首先,教师出示一组算式(14×16、22×28、77×73、55×55),师生比赛计算,教师以惊人的计算速度激发学生的好奇心,从而引导学生观察算式及结果的特点,开启探究之旅。

2.大胆猜想,验证完善

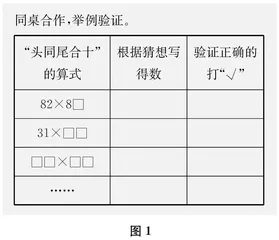

通过观察,学生发现算式的特点是“头同尾合十”,结果的规律是“积的末两位等于两个乘数个位上的数相乘,积的前面等于十位上的数乘比它大1的数”。但根据四个算式得到的规律仅仅是一个猜想,并不能说明具有普遍性,教师引导学生进行验证。而在验证59×51时,学生对结果产生了分歧,于是,教师引导学生进一步完善猜想:如果个位乘个位的结果是一位数,要在十位添“0”。完善后的猜想是否正确呢?教师再一次引导学生举例验证(如图1所示),进一步提升结论的可靠性。教师在教学中不急于得出结论,而是让学生充分经历“猜想—验证—发现反例—完善猜想—二次验证”的过程。

3.借助图形,直观明理

以上验证得到的规律,对于小学阶段的学生还不需要严格的推理证明,但教师可以用方块图解释规律背后的原因,借助直观推理探析规律的合理性,丰富学生的推理形式,提升学生的思维能力。比如,14×16=224,可以借助图2来帮助学生直观地明白规律背后的原理。

最后,教师带领学生完整回顾观察、猜想、验证、得出规律的全过程,帮助学生领会在变化中探寻不变、从特殊中归纳事物一般属性的方法,为以后的数学探究积累宝贵的合情推理经验。

上述教学案例主要是归纳推理的过程,教师在教学中还可以适时渗透类比推理的思维方式。例如,数的意义、读写、运算等,都可以进行类比推理的渗透教学,通过新旧知识之间的勾连,实现知识和方法的正迁移,促进知识结构化。

(二)适时尝试演绎推理

如果说合情推理注重探索发现,那么演绎推理则体现务实严谨。演绎推理是由一般到特殊的推理方式,通过演绎推理可以将合情推理得到的结论加以验证。演绎推理具有较高的抽象性和挑战性,很多时候小学生还不具备严密推理的能力。在实际教学中,教师在充分拓展合情推理空间的同时,可以选择合适的内容、合适的时机、合适的学段,尝试让学生经历演绎推理的全步骤,感悟严密性,逐渐完成从推理意识到推理能力的自然进阶。

例如,“3的倍数特征”是苏教版小学数学五年级下册的教学内容,教师通常会让学生经历“观察比较—提出猜想—举例验证—得出结论”的合情推理过程。在验证环节,有两种方式:一是再举一些例子看看是否符合特征,二是看看能否举出反例。然而,举再多的例子也只是合情推理。对此,在六年级总复习阶段,教师可以通过演绎推理的方式再次教学“3的倍数特征”,以打通小升初的隔断,让数学思维从浅表走向深刻。具体教学过程如下:

1.“为什么”问题驱动

临近毕业的六年级学生,对于“3的倍数特征是什么”熟记于心,但当被问到“为什么判断一个数是不是3的倍数,只要看各个位上数的和是不是3的倍数”时,学生陷入了沉思。于是,在探寻“为什么”的问题驱动下,教师带领学生开展深度探究。

2.“圈一圈”初探本质

教师引导学生进行有层次的直观操作,圈画表征,把握关键。首先从简单的两位数“21”圈起(如图3所示),再到三位数“134”(如图4所示),进而要求学生在头脑中分析四位数“1518”,引导学生循序渐进地看图说理、想图说理。教师指导学生根据直观操作和位值原理,明确每一个计数单位里都会有最大的3的倍数(如9、99、999等),于是只要考虑剩下的数的和是不是3的倍数即可。借助图形推理让学生对3的倍数特征有了更为直观清晰的理解,帮助学生向抽象的理性分析靠近了一大步。

3.“数与形”融合说理

直观操作演示为抽象推理提供了脚手架。教师可以引导学生将每一步的直观操作用形式化的推演表示出来,抽象的算式和直观的操作一一对应(如图5、图6所示),相辅相成。直观背景下的抽象推理促使学生的说理更为深刻。

4.“字母式”抽象进阶

形式化的推演还不是严格意义上的演绎推理,但已经初具演绎推理的模型。教师通过问题引发学生思维再次进阶:像“21”这样的两位数一共有90个,如果每一个数都要进行推理说明,一共要进行90次,能不能用一个推理过程来涵盖呢?此时,字母式恰到好处地“登场”,从两位数到三位数,学生尝试经历演绎推理的过程(如下页图7所示)。

小学生直接接触演绎推理是有难度的。这一案例选择在六年级总复习阶段实施,循序渐进,环环相扣,让学生自然而然地体验演绎推理的过程,思维在不经意间实现高层次进阶。从学生的课堂反馈来看,他们不仅做到了“知其所以然”,还感受到了用字母式进行演绎推理的严密、规范等优势,为初中进一步发展推理能力奠定了坚实的基础。

三、“全方位”理解

要真正理解(悟透)数学推理,除了需要经历观察、思考、操作、发现等数学活动,还需要把推理的过程和得出的结论用语言表达出来。清晰的数学表达是发展推理意识的一种外显形式,而推理意识的发展又伴随着数学表达的提升。发展推理意识和培养数学表达是相辅相成的,这恰恰也体现了数学核心素养是共为一体、互为支撑的。教学中,教师应有意识地鼓励学生清晰、完整地表达,让学生在有理有据的数学表达中,全方位地理解。

例如,第一学段教学“整十数乘一位数”时,教师不仅要关注20×3的计算结果,更要关注学生思考的过程。学生可以利用已有经验“20、40、60”数出来,也可以转化成“20+20+20”加出来,还可以借助方块学具推算出来。教学中,教师要引导学生多元化表征自己的思维过程,鼓励学生理解并表达“2个一乘3得6个一,2个十乘3得6个十”,体会知识之间的联系,感受计算本质的一致性。

又如,第二学段教学“三角形的分类”时,教师引导学生观察比较,发现异同,用简洁准确的数学语言进行概括表达。类似“直角三角形的另外两个角一定是锐角吗?”“一个三角形中可能有2个直角吗?”这样的问题,学生的回答不能仅仅停留在“一定”“不一定”或“可能”“不可能”上,教师要给学生充分交流表达的时间。学生可以结合三角形的内角和是180°,将前后知识贯通起来进行有理有据的解释,抑或结合画图、操作学具等方式形象直观地加以说明。在交流表达的过程中,学生深入理解知识本质,发展推理意识。

再如,第三学段教学“比的基本性质”时,教师引导学生对教材中的具体例子进行清晰的表达,如“比的前项乘4,后项也乘4,比值不变”“比的前项和后项同时乘10,比值不变”等。然后,教师引导学生勾连已经学过的“分数的基本性质”“商不变的规律”,用语言表达学过的知识,并说清前后知识之间的联系。最后,顺水推舟地概括归纳出“比的基本性质”。整个学习过程,在螺旋上升、准确合理的表达中水到渠成,在归纳推理和类比推理的交相呼应中画上句号。

推理是表达的前提,表达是推理的结果。在教学实践中,数学表达有“说”和“写”两种,教师应引导学生敢于表达、学会表达、善于表达,训练语言的准确性、简约性和逻辑性。同时,教师也要鼓励学生尝试用数学符号、数学图标等方式,合乎情理地表达。在形式多样的表达过程中,逐步发展推理意识,学会数学地思考。