分类设计,循序渐进

作者: 陈正华

摘 要:基于单元结构,分基础类作业、拓展类作业和发展类作业三类,循序渐进地推进《圆柱和圆锥》单元作业设计:围绕五个“落实”,设计基础类作业;开展结构化整合,设计拓展类作业;强调实践探究与跨学科,设计发展类作业。

关键词:小学数学;单元作业;作业设计;《圆柱和圆锥》

苏教版小学数学六年级下册第二单元《圆柱和圆锥》,是小学数学“图形的认识”板块的最后一个单元。综观小学数学“图形的认识”板块的学习过程,学生在第一学段,能够初步感知并直观辨认立体图形和平面图形;在第二学段,通过对立体图形和平面图形关系的认识,能够感悟图形的抽象;在第三学段,能够从度量的角度加深对图形的认识。本单元学习中,在知识内容层面,学生先认识圆柱、圆锥的特征,在特征的基础上进一步从度量角度研究它们的表面积和体积;在学习方法层面,学生已经对图形研究的一般方法和蕴含的数学思想有了丰富的经验,教师需要引导学生将已有的经验进行迁移,即从“数量”和“关系”两个维度认识图形的特征,用转化的思想进行表面积、体积的探索。在上述思考的基础上,笔者基于单元结构,分基础类作业、拓展类作业和发展类作业三类,循序渐进地推进本单元的作业设计。

一、基础类作业:围绕五个“落实”

基础类作业的设计重在夯实基础知识与基本技能。根据《圆柱和圆锥》单元的学业要求(认识圆柱,能说出图形的特征,能辨认图形的展开图,会计算图形的体积和表面积;认识圆锥,能说出圆锥的特征,会计算圆锥的体积;能用相应公式解决简单的实际问题,形成空间观念和初步的应用意识[1]),我们把基础类作业细化为五个“落实”。落实1:认识圆柱和圆锥,能说出图形的本质特征;落实2:熟练运用公式计算圆柱的表面积、体积和圆锥的体积;落实3:在解决问题中,根据所求问题正确区分表面积和体积;落实4:理解圆柱表面积和体积公式的推导过程;落实5:在实验中感悟等底、等高的圆柱和圆锥体积之间的关系。

“落实1”层面的作业如下:

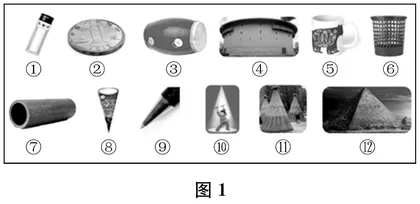

只要你用心观察,你会发现生活中有很多物体的形状近似于圆柱或圆锥。图1中物体的形状类似圆柱的有,类似圆锥的有 。

该作业精心选择了生活中不同类型且颇具干扰性的圆柱形物体作为判断素材,学生要能排除干扰因素,正确找到形状类似圆柱或圆锥的物体,进一步掌握圆柱或圆锥的特征,不会因为位置、大小等非本质特征而无法辨识。

完成这样的作业,能够发展学生用数学的眼光观察现实世界的意识。

“落实2”层面的作业如下:

图2所示是一个垃圾分类的垃圾桶,由两个桶箱组成。侧面是由木料围成的,桶盖和底面是由不锈钢制成的。桶的底面直径是4分米,高是8分米。做两个这样的垃圾桶,至少需要多少平方分米的木料?

该作业挖掘生活中的常见素材编制相应练习,既直观地培养学生的应用意识,又沟通圆柱的底面积、侧面积、表面积这三者之间的联系,帮助学生进一步掌握圆柱侧面积、表面积的计算方法。

“落实3”层面的作业如下:

在加拿大举行的第32届世界遗产大会上,福建土楼被正式列入《世界遗产名录》。世遗土楼中最古老和最年轻的均在福建土楼群,其中二宜楼位于福建省漳州市华安县仙都镇大地村,于清乾隆五年(1740年)为蒋氏十四世蒋士熊所建,落成于清乾隆三十五年(1770年)。二宜楼前后建造30年,直径约为74米,高16米,是福建省内同类建筑中单体最大的双环圆形土楼。这个圆柱形土楼的体积约是多少?

该作业选材于被列入《世界遗产名录》的福建土楼,旨在丰富圆柱的类型,引导学生用圆柱体积公式解决简单实际问题,体会数学知识与生活的密切的联系。

“落实4”层面的作业如下:

一个圆柱形蓄水池,底面直径是6米,深是2.5米。给水池的内壁和底面抹上防水涂料,抹防水涂料部分的面积是多少平方米?如果给水池里灌2米深的水,要灌水多少立方米?

该作业以学生熟悉的生活情境为背景,引导学生学会用数学的思维思考世界,领悟给水池的内壁和底面抹上防水涂料就是求圆柱形水池的一个底面积与侧面积之和,求灌水多少就是求水的体积。

“落实5”层面的作业如下:

(1)计算图3中圆锥的体积。

(2)有一顶圆锥形帐篷,底面直径约是4 m,高3.6 m。它的占地面积约是多少平方米?体积约是多少立方米?

该作业集合各种计算圆锥体积的情况,丰富感知类型,促进学生理解计算原理,加强对计算方法的掌握及在现实生活中的应用。

二、拓展类作业:开展结构化整合

在拓展类作业中,我们高度整合单元相关的数学知识,使其前后产生联结,让学生不局限于对某一知识的孤立理解,而是在一种知识的关系脉络中把握相关知识的内涵与本质,形成整合的数学思维。拓展类作业一般从数学实验和问题解决两方面开展结构化整合。

(一)数学实验的结构化整合

对于处在具体运算阶段的小学生而言,数学操作和数学实验都能帮助他们加深对抽象知识的理解。而在数学实验中,教师往往局限于教材要求,引导学生机械操作,导致理解肤浅。

对此,我们可以进行结构化整合。

圆柱体积大。将本单元的“卷纸实验”和“圆柱的体积推导实验”进行结构化整合,得到如下拓展类作业:

选一张长方形纸,卷成两个大小不同的圆柱,分别算出体积。

(1)先试着卷一卷,再与同学交流,怎样卷圆柱的体积比较大?

(2)是不是所有长方形纸卷成的“矮粗”圆柱体积都大一些呢?你能结合“圆柱切拼成近似的长方体的实验”(如图4)试着说明其中的道理吗?

(二)问题解决的结构化整合

每个单元都有一些典型题。我们在设计单元作业的过程中,将苏教版小学数学教材每一册、每一单元的典型题都做了分类和整合,使其结构化呈现。在《圆柱和圆锥》单元中,重点整合的题型包括:关系问题、等积变形问题、木材加工问题、切割问题等。例如,在“关系问题”(如图5)中,通过结构化的图示梳理,学生能够充分明晰圆柱与圆锥体积、底面积和高之间的关系,实现知识学习从散点化走向条理化。

三、发展类作业:强调实践探究与跨学科

发展类作业旨在引领学生超越纯粹的认知层面的领会与掌握,而能将数学知识运用于其他领域。发展类作业主要包括实践探究作业和跨学科主题作业两类。

(一)联系生活,设计实践探究作业

数学是认识、理解与表达现实生活的基本方式。因此,单元作业的设计要与生活紧密结合,引导学生用数学的原理和方法解决现实生活中的问题。

例如,《圆柱和圆锥》单元,我们设计了“超市侦探家——探秘‘净含量’”的实践探究作业(如图6)。生活中圆柱形饮料罐的容积与商标纸上的“净含量”有什么关系呢?鼓励学生带着问题走出教室,走进生活,寻找多个生活中的圆柱形饮料罐,利用合适的度量工具获得多组测量数据,探究圆柱形容器的容积与商标上的“净含量”的秘密,并查找资料、分析原因。在探究过程中感知度量的误差,学会合理估计度量结果。

这样的作业,已经从教室走向生活。学生在运用数学知识解决生活问题的过程中,理解层级已不局限于认知层面,而是抵达社会层面和自我层面。学生的严谨性、理性精神得以提升,并在学习共同体中,发展协同意识和交流能力,提升探究能力和应用意识。

(二)学科融合,设计跨学科主题作业

2022年版义务教育课程方案和各学科课程标准都明确提出“跨学科”的要求。单元作业的设计也应注重跨学科主题作业,以丰富学生的作业体验。

例如,《圆柱和圆锥》单元,我们设计了以“纸杯的秘密”为主题的跨学科主题作业。该作业包含三个研究问题:

研究问题1:为什么普通一次性纸杯是圆台形,而机场一次性纸杯是圆锥形?为什么不使用圆柱形纸杯?

引导学生从省材、容量和叠放三个角度去综合分析。学生通过查阅资料和实验分析,形成一致观点:虽然圆柱的容积大,但是不利于叠放,所以不使用圆柱形纸杯;圆台的容积比较大且利于叠放,所以普通一次性纸杯是圆台形;圆锥容积最小,但也最有利于叠放,机场为了更好地节省空间,所以选择圆锥形纸杯。通过实验和分析作出判断和决策,这就是学生终身发展需要的高阶思维能力。

研究问题2:怎样求普通一次性纸杯的侧面积?联系以前学习几何图形面积的经验,你有什么启发?

下页表1即为学生呈现出的四种研究普通一次性纸杯侧面积的方法。看似新的领域,实则调用了学生在小学几何与图形领域所学习的策略和思想方法。

研究问题3:如何求普通一次性纸杯的容积?

有的学生采用“倒水法”,在纸杯中倒满水,再将里面的水全部倒入一个量杯中,直接测出纸杯的容积。有的学生运用“容积求差法”,把圆台容积想象成一个大圆锥和一个小圆锥的容积之差,测量出大小圆锥的底面直径和高,分别求出它们的容积,再相减。

跨学科主题作业将数学与科学、美术等学科充分融合,打破了学科之间的壁垒,通过综合运用数学和其他学科的知识和方法解决真实问题,提升了学生的实践能力和创新意识。此外,我们还开展了制作文创纸杯、百变纸杯游戏等活动,以此来丰富学生的作业体验。

学生可以在完成跨学科主题作业的过程中逐步获得对数学高屋建瓴的体察与感受,进而对数学产生积极的情感。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:34.