江南博物课程的开发与实施

作者: 俞旭 许卓蔚

摘 要:江南博物课程是小学科学课程的重要组成和补充,它以动手实践、自主探索、合作交流为主要学习方式,帮助学生建立博物学的相关概念以及与自然、社会的和谐共生关系等,促使学生全面而有个性地发展。江南博物课程的目标是让学生学会生活,具体包括20个内容主题,主要以学科拓展、主题探究、活动体验三种形式来推进实施。为了落实课程评价,开发了场馆使用反馈表和学习综合性评价细则。

关键词:博物学;博物课程;科学教育;课程评价

博物,本意是辨识、了解各种事物,引申指万物。博物学,即动物学、植物学、矿物学、生理学之总称[1],是一门内涵丰富且古老的综合性学科,一度淡出研究者的视野。而随着环境和生态危机的出现,以及人们对美好生活的向往,博物学研究又重获关注。由此,我们着手开发了彰显地域特色的江南博物课程。

一、课程理念

江南博物课程是小学科学课程的重要组成和补充,它以动手实践、自主探索、合作交流为主要学习方式,帮助学生建立博物学的相关概念以及与自然、社会的和谐共生关系等,促使学生全面而有个性地发展。开展以自然教育为主的江南博物课程符合学生发展的需要:

首先,从社会学的角度分析,学生能够在实践活动中将获得初级的社会经验,逐渐学会主动协调自己的行为以及与同伴之间的关系,体验人际交往和互动的内涵,感受自主探究的乐趣,最终形成一定的社会认知,并具备相应的社会心理,从而为最终成为“社会人”打下牢固的基础。[2]

其次,从心理学的角度分析,博物学研究能够满足不同年龄段学生的心理需求。学生通过种植、养育和户外实践等活动,既能满足自身对各种新鲜事物强烈的好奇心和探究事物的欲望,又能加强小组之间的合作,培养探究精神和探究能力。

再次,从美学的角度分析,自然界美好的事物可以满足学生对审美的需要。在感知和领会美的过程中,学生能够看到精神的高尚、真挚,从而表达对自然界的赞美之情和善良之意,并以此为基础确立自身的美。

最后,从哲学的角度分析,学生的未来应该过一种有意义的生活,而这种意义首先来自他们对命运和自然的顺从。[3]世界本身是一个生命的过程,我们因为加入其中而变得有意义。人融入世界的基本途径就是敬畏生命。生命是神奇的,一切生命都值得尊重和爱护。

江南博物课程重视学生的生活经验,尊重学生的发展需求,将自然融入课程,带领学生从人文的角度体验自然界的奥秘,促使学生认识自然、热爱自然、敬畏自然,理解生命的意义与价值,实现自我的生长与发展。

二、课程目标

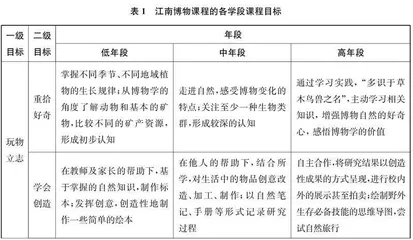

江南博物课程的目标是让学生学会生活,也就是从“籁于天成, 发乎自然”到“发乎情性, 由乎自然”。博物学的研究对象是自然界的一切,因此它“籁于天成”;生活的真谛就是“发乎情性”,追求真我。何以从“天成”到“情性”?从博物学的观点看, 要见微知著, 即对自然界中微小的事物进行观察。哪怕是一朵小花, 也可以从中汲取智慧, 以通晓事理。何以“见微知著”?江南博物课程主要设置玩物立志、精艺养性、格物致知三个维度的目标,并各自细分两个二级目标。江南博物课程各学段的课程目标详见表1。

三、课程内容

江南博物课程的课程内容,分为花草情缘、鸟鸣兽呦、物华天宝、风土人情四个板块,主要以江南(苏州)地域为界,兼顾四季、节气等方面,按照低、中、高三个年段,精选了20个主题:春花(紫藤)摇曳、饼不可貌相(麦芽塌饼)、莼鲈之思、舌尖上的螺蛳、敬拜先蚕、江南杨柳、虫声新透绿纱窗——昆虫运动会、水乡的端午节、独特的家乡美茶——熏豆茶、我与燕子交朋友、太湖“三白”、竹色溪下绿、荷花镜里香、江南“水八仙”、定胜糕、一叶(枫叶)知秋、太湖蟹、半城桂树满城香、峥嵘仰巨樟、江南“千古奇石”——太湖石。

在每个主题课程内容的安排上,凸显任务驱动、跨学科主题学习等形式。比如,低年段的“春花摇曳”主题,紧紧围绕“我是小小绘本创作员,设计一本图文并茂、装订精致的紫藤绘本,参与今年阅读节的评比”任务展开,从“认识紫藤”到“紫藤绘本的语言创作”再到“紫藤插画设计”,安排了3个课时,以科学学科为基础,融合了语文学科的语言积累、编写指导、故事评比和美术学科的色彩调制、构图设计、作品欣赏等。又如,高年段的“竹色溪下绿”主题,以“突如其来的疫情打乱了竹农们销售竹产品的生态,各类竹产品滞销,我们作为小小志愿者,有什么办法帮助他们呢?

大家一起来集思广益,攻克难关吧!”为任务,安排了“茂林修竹”“匠心独具”“成竹在胸”“名垂竹帛”4个课时,以科学学科为基础,融合了语文、美术、音乐、综合实践等学科的内容(详见图1)。

富饶的江南,自古以来就孕育了极具特色的人文环境,在文学、建筑、服装、民俗等方面都有值得探究的发展历程。从审美文化的角度看,江南文化的本质是一种诗性文化,具有人文主义的色彩。江南一带既有独特的自然环境,又有丰厚的人文底蕴,本身就是开展博物

学研究的绝佳场域。江南博物课程精选了极具代表性的江南文化主题。比如,“莼鲈之思”主题是从西晋时期文学家张翰的《思吴江歌》引出的,以推介吴江地区特有的“莼菜”和“鲈鱼”为任务,驱动学生去寻找莼鲈之自然与人文背后的故事。又如,“江南‘千古奇石’——太湖石”主题通过“寻石、观石”“探石、赏石”“言石、悟石”3个课时的学习探究,让学生了解“历史中的太湖石”“园林中的太湖石”“国画中的太湖石”,同时通过“杨志失陷花石纲”“宋徽宗与太湖石”等故事,感受太湖石对于古代文人的重要价值,了解其文化地位,丰富其文化内涵。学生探究这些极具江南(苏州)文化特色的课程内容,进一步触摸江南风物、浸润江南文化、体验江南风俗,也在潜移默化中对江南自然及人文形成较为全面的感知,植根文化记忆,孕育家国情怀。

四、课程实施

(一)实施形式

博物课程如何实施才能更好地促进学生全面发展,更好地培育学生的家国情怀?这需要我们进一步研究课程落地的有效路径。我们主要以学科拓展、主题探究、活动体验三种形式落实江南博物课程。

学科拓展是指充分挖掘国家课程中的博物资源,指向学生核心素养培育,进行国家课程校本化实施,作为国家课程的拓展与补充。它对全校学生的学习提出了要求,是博物课程实施的基线。以“江南‘千古奇石’——太湖石”主题为例。这一主题内容以科学课程中“岩石与土壤”单元为主体,引导学生在认识各种岩石时,拓展对太湖石的认识,探究太湖石的成因及文化价值,建构独特的文化记忆,形成对家乡风物的自豪感。

主题探究是指打破学科壁垒,探索跨学科主题式学习,通常在某一具体的年级和群体开展,这是江南博物课程开展的主要形式。主要流程包括:首先,选择具有地域特色、基于学科融合的主题;其次,组建项目组,设计主题研究的方案;再次,选择适合的有结构的学习资源,为学生提供真实的学习情境;最后,对主题研究进行成果汇报、展示,并反思总结。以“水乡的端午节”主题为例,在教师的指导下,学生了解江南水乡端午节的起源和含义,尝试实践端午节的各种有趣风俗,在学科融合的视角下开展识艾草、包粽子、做龙舟、佩香囊等活动,在增加科学知识、提升综合能力的同时,丰富以江南博物为载体的文化记忆。

活动体验是指整合课程资源,依托活动开展江南博物课程,开展的时间和地点具有灵活性,课程参与者具有多元性。这是江南博物课程开展的创新形式,包括各种节日活动、研学活动等。以“定胜糕”主题为例。第一步,组织学生走进糕点店,实地感受传统文化;第二步,在真实场景中研究定胜糕的制作,包括主料、配料、制作步骤等;第三步,学习传统的制糕技艺;第四步,创造性地开展个性化制作,赋予这个传统糕点更具时代气息的文化内涵;

第五步,对本次活动进行反思总结。通过丰富的体验式实践活动,让学生对家乡的美食技艺有了更深的了解,从而获得对家乡的认同,自觉保护和传承乡土文化。

(二)物化保障

学校合理开发校内外物化资源,以保障江南博物课程的顺利实施。校内方面,充分挖掘、整合博物环境建设。针对课程内容“花草情缘”板块开发了“百草园”,根据时令种植当季的江南植物,不追求种植的数量,只尽可能让各种植类型多一些,让学生更多地了解江南植物。每一种植物都挂有树牌,写有植物的基本信息、药用价值以及相关故事或成语,让学生感受到自然植物背后的文化底蕴。针对“物华天宝”板块开发了“矿物园”,陈列有小学科学教材介绍的三种类型的岩石,有大型岩石、小型矿物,有天然石,也有人造石,特别展出了有江南地域特色的太湖石、南京雨花石、苏州金砖等,让学生近距离地接触江南风物、厚植文化印记。学校还开发了“农耕园”,规划田地、分配菜苗、提供农具,让学生跟节气去劳作,让学生在劳动中去认识博物,感受收获的喜悦、劳作的艰辛……校外方面,学校积极地与社区、博物馆、高校合作。组织学生走进社区,了解更多的博物资源,了解各种动植物的生长情况,引导学生将相关博物背后的文化故事,以讲故事、学习资料等形式传递到社区中。组织学生走进博物馆,了解当地的博物文化。比如,带领学生参观吴江区博物馆史前文化馆,了解了史前陶器的特征,近距离接触陶器和瓷器,并对陶器和瓷器的区别加以比较。参观结束,学生在专业老师的指导下亲手制作仿制陶器,体验吴江先民的制陶技艺,深刻感受吴地文化。

五、课程评价

评价是检验学习成效、素养落实情况的手段,也是促进学生学习有效开展的重要保障。江南博物课程的实施评价,通过对学生在博物场馆、课堂及社团中的学习进行过程性评价和终结性评价,促进学生博学知识的获得、场馆的灵活运用、合作探究能力的提升。

(一)场馆使用反馈

由于部分江南博物课程在特定的场馆中进行,比较自由、开放,因此需要加强过程引导和管理。我们开发了场馆使用反馈表(如下页表2所示),从“物种基本信息记录”“物种详细内容记录”“对场馆的相关建议”三个维度进行评价,督促学生在博物场馆中学习。学生需要在博物场馆中记录学习的过程资料,开展基于记录的反思研究。场馆使用反馈表不仅有利于江南博物课程的实施,也有利于学校改善和优化博物场馆的建设和使用。

(二)学习综合性评价

江南博物课程的学习更多的是在课堂和社团活动中。对此,我们研制了学习综合性评价细则(如表3所示),基于加涅的学习评价理论,从情感态度、言语信息、认知策略、智力技能、动作技能五个维度,对学生进行星级评价。通过多元化、多主体(学生自己、同伴)评价,帮助学生对评价结果进行反思,总结出自己的建议和意见。

让博物课程回归校园,不仅符合新课程改革的方向,为跨学科学习搭建了桥梁,让中华文化传承有了新的路径,更让学科育人有了现实的载体。借助江南博物课程,聚焦学生的活动现场,关注他们的兴趣与经验,拓展他们的空间,与生活深度联结,使他们对家乡的一草一木、一山一石都产生深深的眷恋,促进他们认知、方法、情感态度及价值观等多方面的发展。

参考文献:

[1] 金子明.让博物学课程重归校园:溯源、价值和建议[J].科学教育与博物馆,2023(3):32.

[2] 俞旭.乡愁:家国情怀的落地之径——以江南博物主题活动为例[J].人民教育,2021(15/16):105.

[3] 吴国盛.人与自然:人首先是物种[J].科技文萃,2000(3):24.

*本文系江苏省教育科学“十四五”规划课题“指向家国情怀培育的江南博物课程开发与实施”(编号:D/2021/02/762)、江苏省苏州市教育科学“十四五”规划课题“共生教育:文化引领育人方式转型的实践研究”(编号:2023/LX/02/148/05)的阶段性研究成果。