小学数学教学中评价任务的设计

作者: 焦欢欢 黄德忠

摘 要:评价是教学的诊脉器,可以促学、促教,要有机融入教学过程中。评价任务是实施评价的重要载体。核心素养导向下,小学数学教学中,可以设计凸显本质的评价任务,促进学生深度理解;设计蕴含关联的评价任务,支持学生整体认识;设计联系现实的评价任务,发展学生应用意识;设计具有空间的评价任务,彰显学生自主探究;设计富有挑战的评价任务,实现学生思维进阶。

关键词:小学数学;评价任务;“教—学—评”一致性

评价是教学的诊脉器,是“以学定教”的关键环节,也是实现“教—学—评”一致性的关键技术。《义务教育数学课程标准(2022年版)》指出:发挥评价的育人导向,坚持以评促学、以评促教。[1]因此,评价要有机融入教学过程中,体现“作为学习的评价”。评价任务是实施评价的重要载体。核心素养导向下,小学数学教学中,可以设计以下几种评价任务:

一、凸显本质的评价任务:促进学生深度理解

美国数学教育家赫斯认为:“数学教学的问题并不在于寻找最好的教学方式,而在于明白数学是什么。如果不正视数学的本质问题,便永远解决不了教学上的争议。”[2]数学知识的本质,表现为隐藏在客观事物背后的数学规律与数学道理。教师可以根据学生的认知水平与学习目标,设计凸显知识本质的评价任务,考查学生是否真正理解知识,从而通过跟进教学,促进学生对数学知识意义的深度理解。

例如,教学“两位数乘两位数”,掌握算法的关键是理解背后的算理。教师出示情境问题:有12套书,每套14册,一共多少册?学生列出“14×12”后,教师利用点子图帮助学生直观形成不同的拆分方法,如拆分成10套和2套、6套和6套等。然后,教师引导学生比较,发现都是把12套书分成几套算册数再合起来算总册数,体会“先分再合”的思想。在此基础上,教师利用课件演示从点子图表示的计算过程中抽象出竖式表达的计算过程,帮助学生明确竖式计算中蕴藏的算理。这时,学生对算理和算法的掌握如何?教师可以根据“两位数乘两位数”知识的本质,设计以下评价任务:

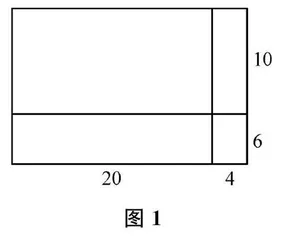

仔细观察图1所示的长方形,再写一写、算一算、想一想。

写一写:24×16=( )×( )+( )×( )+( )×( )+( )×( )。

算一算:见图2。

想一想:上面每一步算出的结果对应图上的哪部分?

这个评价任务指向学生对“两位数乘两位数”算理的理解。教师可依据学生完成评价任务时的表现,审视学习目标的达成,进而反思改进教学过程与方法。比如,学生可能出现横式计算和竖式计算都不会(没理解算理,也没掌握算法)、会竖式计算但不会横式计算(掌握算法,但没理解算理)等情况,教师可展开有针对性的教学补救,促进学生对“两位数乘两位数”算理的理解。

二、蕴含关联的评价任务:支持学生整体认识

康德指出:“知识在本质上是一个整体, 正确使用人的理性可以指导主体将支离破碎、不完整的知识统整、上升到更高原则的整体知识。”[3]心理学研究表明,知识的整体性理解关注知识结构与关联,有助于实现知识迁移,体悟思想方法。教师在设计评价任务时,要找准问题背后体现的核心概念与方法,以结构化的视角设计蕴含关联的评价任务,使评价任务凸显知识的结构性与关联性,支持学生整体认识。

例如,教学“长方体表面积”时,教师可以设计如下蕴含关联的评价任务:

(1)如图3,原来长方体的表面积是52平方厘米,在该长方体右上角挖去一个棱长为1厘米的正方体,挖去后图形的表面积是多少?

(2)如下页图4,原来长方形的周长是14厘米,在该长方形右上角挖去一个边长

为1厘米的正方形,挖去后图形的周长是多少?

(3)比较(1)中算图形表面积和(2)中算图形周长,有什么相同的地方?

在完成这三个评价任务的过程中,学生会感受到在立体图形中“移动面”与在平面图形中“移动边”方法内在的一致性,有效实现知识迁移。在完成这样蕴含关联的评价任务时,学生经历了结构化的学习过程,体会到平移是研究图形问题的基本方法,感悟到将不规则图形变为规则图形过程中的转化思想。由此,促进了整体认识。

三、联系现实的评价任务:发展学生应用意识

设计评价任务不仅要关注数学知识的本质和关联,还要关注数学知识和现实世界的关联。基于现实情境的评价任务,能够更好地展示学生学以致用的能力,发展学生的应用意识。教师在设计评价任务时,要关注现实世界,联系学生生活,创设有意义的现实情境,拉近数学与学生生活的距离,增强学生完成任务的积极性。

例如,教学“圆的周长”时,教师可以改变传统“给数据,套公式”的评价任务,而结合学生能实际接触到的摩天轮,设计以下评价任务:

如图5,金陵之星摩天轮轮盘直径是108米,转动速度是17米/分。乘坐金陵之星摩天轮游览一周,大约需要多少时间?

摩天轮的情境能引起学生的共鸣,不仅可以提升学生完成评价任务的积极性,也可以激发学生的应用意识。在完成评价任务的过程中,学生要先根据直径算出周长,再将周长看作路程,利用“路程÷速度”算出时间。通过这样联系实际解决问题,学生不仅强化了对周长含义的理解,而且感受到了学习数学的价值与意义。

四、具有空间的评价任务:彰显学生自主探究

设计评价任务不仅要考虑内容指向,还要考虑学生完成的情况与可能。对此,教师可以设计尽可能开放的评价任务,给予学生自主探究的广阔空间,引导学生从不同角度的思考、实践。

例如,复习“因数和倍数”时,教师没有逐一讲解各个零散的概念,而设计了让学生自主表达自己理解的评价任务——

师 对1、2、3、4、5、6、9、10这几个数,你能从本单元学习的角度来说明和介绍吗?

生 我按照质数与合数,把它们分成3类。质数有2、3、5,合数有4、6、9、10,1既不是质数也不是合数。

生 我是从倍数关系的角度思考的。2的倍数有2、4、6、10,3的倍数有3、6、9,5的倍数有5、10。这里,10既是2的倍数,也是5的倍数。

生 根据是不是2的倍数,我还想到按照奇数和偶数

的分类。2、4、6、10是偶数,1、3、5、9是奇数。

生 我还想到和的奇偶性。奇数+奇数=偶数,比如1+3=4。偶数+偶数=偶数,比如2+4=6。奇数+偶数=奇数,比如1+2=3。

生 除了加减法中有奇偶性,乘法中也有。只要乘数中有一个是偶数,整个结果就是偶数。比如,2这个偶数乘这里的任何一个数,结果都是偶数。

这样开放性的评价任务可以彰显学生的自主探究,让不同的思维方式和认知过程得以展示,进而在交流碰撞中促进学生的深入理解和整体认识。具体来说,学生有的按照质数与合数进行分类,有的从倍数关系的角度进行分类;而从倍数关系的角度考虑时,学生根据是不是2的倍数,得出奇数与偶数的分类,进一步延伸到加法、减法、乘法的奇偶性。这些都得益于评价任务的开放性设计。

五、富有挑战的评价任务:实现学生思维进阶

考虑学生完成的情况与可能时,还要关注评价任务的挑战性。富有挑战的评价任务是需要整合多种信息,调动多种认知策略、解题方法以及批判、反思等能力才能完成的评价任务。[4]

完成这样的评价任务,有助于学生实现思维进阶,更好地在真实情境中发展核心素养。

例如,复习立体图形的知识时,教师可以设计以下富有挑战的任务:

有4个直径是4厘米的乒乓球,要设计一个正好能够把它们装起来的有盖的盒子,小军、小明和丽丽的设计如图6所示。你认为谁的设计用料最省?请写出你的计算过程。

完成这个评价任务时,学生需要根据乒乓球和盒子的特征想象出不同盒子中乒乓球的摆放方式,进而根据乒乓球的直径推算盒子的有关长度,再根据表面积计算公式(方法)算出盒子的表面积,最终对比得出表面积最小的设计,还可以尝试归纳其中的规律。在这个过程中,学生经历了多种认知成分协同作用的思维过程,实现了思维进阶,发展了空间观念、推理意识和运算能力。

参考文献:

[1] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:89.

[2] 周卫东.紧扣本质,逐步建构——兼评陆玉辉、康红燕老师的教学设计[J].教育视界,2015(24):4142.

[3] 王海青,吴有昌.基于数学单元的整体教学探索与实践:问题驱动的视角[J].数学通报,2022(3):2732.

[4] 杨钦芬.能力导向的评价任务开发[J].教育理论与实践,2022(8):711.

*本文系江苏省教育科学“十三五”规划“人民教育家培养工程对象专项”课题“小学数学蕴趣教学的实践研究”(编号:Rc/2018/03)、江苏省南京市教育科学“十四五”规划课题“蕴趣交融:指向学科育人的小学数学新实践研究”(编号:L/2023/079)的阶段性研究成果。