走进“社会大课堂”:道德与法治教学的应有方式

作者: 张爱琴

摘 要:“思政小课堂”是在学校课堂内开展寓思政教育于学科教学的教育活动,以道德与法治课教学为主;“社会大课堂”则是将思政教育融入社会实践和服务中的教育活动,如社区服务、志愿者活动、社会调研等。道德与法治教学,理应走进“社会大课堂”,贴近实际、贴近生活,利用丰富的社会资源,让学生接触社会问题和现象,将理论与实践紧密结合。教学中,可根据实际生活现状,布置社会调查;利用社会时事资源,设置探究性议题;借助社会服务资源,开展社会实践。

关键词:小学道德与法治;“社会大课堂”;“思政小课堂”;社会资源

习近平总书记曾强调,要重视思政课的实践性,把思政小课堂同社会大课堂结合起来。“思政小课堂”是在学校课堂内开展寓思政教育于学科教学的教育活动,以道德与法治课教学为主;“社会大课堂”则是将思政教育融入社会实践和服务中的教育活动,如社区服务、志愿者活动、社会调研等。[1]道德与法治教学,理应走进“社会大课堂”,贴近实际、贴近生活,利用丰富的社会资源,让学生接触社会问题和现象,将理论与实践紧密结合。教学中,可采取以下方式。

一、根据实际生活现状,布置社会调查

社会调查是学生主动参与生活、接触社会的过程,也是学生自主学习、自我教育、自我劳动的过程。结合教学内容,根据实际生活中的问题和现象,在课前布置社会调查,是走进“社会大课堂”的有效方式,有利于学生将课堂学习与生活勾连。

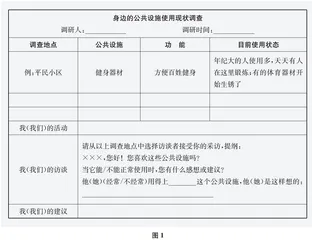

比如,教学五年级下册第4课《我们的公共生活》第二板块“维护公共利益”一课之前,我设计了一份“身边的公共设施使用现状”社会调查任务(如下页图1所示),提前一周布置给学生。学生要完成这份课前调查,需结合调查形式、调查内容、调查结果等情况,思考公共设施与公共生活的关系,从而认识到公共设施的建设与提高人们生活质量与幸福的联系,同时明白保护公共设施与每个社会成员的密切联系。

课堂上,学生进行了一次畅快的“公共设施使用现状”分享。他们纷纷介绍自己的调查方法,分享调查过程与收获,为保护身边的公共设施提出了操作性极强的改进建议。教师适时给予调查结果中肯的评价,

最终引导学生完成一份“身边公共设施使用情况调研报告”。这不仅为学生课堂上的学习奠定了生活基础,更促使学生发现身边的真实问题,提升了社会性学习能力,增强了社会责任感。

二、利用社会时事资源,设置探究性议题

“社会大课堂”作为一种拓展学习,其形式选择要适宜。道德与法治教学中,教师可根据教学目标选定主题,再利用社会时事资源设置探究性议题,并构建有讨论价值、符合实况的情境,使学生的思考对象从理论维度延伸至实际问题。

比如,在教学五年级《习读本》第14讲《人类是休戚与共的命运共同体》时,为了引导学生懂得构建人类命运共同体的核心内涵和具体目标,增强自身的责任意识,课堂上,我创设了“少年儿童峰会”大情境,运用三个看似相对独立的时政箱,上面分别写清每组需研讨的议题具体内容,引领学生结合所给情境材料置身于时代格局。学生需采用组内共研的形式合作完成:先与小组内成员就所

选的议题展开深度探究,交流各自的想法和依据;然后全班分享讨论成果,深化对“人类命运共同体”的理解与认同。

议题1:战争一定能实现和平吗?为什么中国人历来重视和平?

材料:①俄乌冲突进展时间轴(节选)及相关数据。

②联合国维持和平部队及中国参与者伤亡情况。

议题2:饥饿一定要通过援助消灭吗?怎样救救那些骨瘦如柴的孩子?

材料:①中非耕地面积对比相关数据。

②世界各国向非洲饥荒援助新闻。

③中国杂交水稻被印在马达加斯加最大面额的一张纸币上。

议题3:我们只有一个地球。联系生活,你如何看待人类和地球的未来?

材料:①《巴黎协定》《联合国气候变化框架公约》的环保行动。

②中国为全球气候变化所做的努力。

全班分享环节,教师在学生交流的同时相机板贴,让学生明白了三个议题其实分别指向建设人类命运共同体的五大关键因子:持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽。由此,学生更深刻地理解:推进人类命运共同体建设,我们每一个公民都可以从小处着手,为之作出自己的贡献。

三、借助社会服务资源,开展社会实践

《中小学德育工作指南》明确提出:“要广泛开展与学生年龄、智力相适应的志愿服务活动。做好学生志愿服务认定记录,建立学生志愿服务记录档案,加强学生志愿服务先进典型宣传。”走进“社会大课堂”,课外的社会实践不可或缺。

比如,在教学五年级下册第6课《我参与 我奉献》之后,我设计了一项社会实践任务。首先,学生需要填写一份志愿行动表格,在志愿行动之前一周向班主任报备,得到允许且没有安全隐患的情况下方可施行。志愿服务原则上采用集体行动的形式结伴而行,一般不少于6个人。活动前后必须做到“六个有”:有明确主题、有指导老师、有活动准备、有任务分工、有活动步骤、有活动感受。本次实践时间设置为长期,以便学生有足够的时间参与其中。

为了更好地规范志愿服务过程,逐步形成综合评价体系,我还为学生设计了内容较为详实的评价表,以同伴、教师、家长评价的方式,根据分数设置“优秀”与“良好”等级。获得一次“优秀”可积10分,一次“良好”可积5分。积分兑换原则为:一学年内积满80分,直接评为本校“优秀学生志愿者”,获得相应的奖品和奖励;一学年内积满60分,可兑换学校儿童剧院入场券三张;一学年内积满40分,可兑换学校图书馆绘本一本。

这一社会实践任务的目的,在于引导学生亲身参与的同时,认识到公益事业是凝聚人心的正能量事业,志愿者的无私奉献给社会带来积极影响;积极参与公益事业,可将小善汇聚成大爱,在心中种下奉献社会、帮助他人的种子。

让道德与法治教学走进“社会大课堂”,有利于发挥“社会大课堂”重要的教育阵地作用,在实践中实现育人育心。走进“社会大课堂”,还有更多方式值得探索。

参考文献:

[1] 王玉梅.思政小课堂融入社会大课堂探论[J].中学政治教学参考,2024(19):91.