快速跳短绳技能教学中的“学困生”转化

作者: 王芳 刘柱

摘 要:在快速跳短绳技能教学中,“学困生”主要是先天差异“生”出来的、学练倦怠“躲”出来的、跟进发力“拖”出来的、学练中止“断”出来的和关注不够“多”出来的。教学中,要遵循学生成长规律,在专项素质敏感期精心设计多种形式的体能“课课练”内容;加强体质健康测试的数据管理,及时发现,强化补差的针对性;以年级为单位,组建强化班或社团,利用大课间、延时服务等相对集中时段开展专项训练;尊重动作学习规律,兼顾项目特点,保持动作技能的整体性和形成过程的连贯性;成立专项技能学练小组,采取多元的评价方式以评促练。

关键词:小学体育与健康;快速跳短绳;“学困生”;学业质量水平

*本文系江苏省教育科学“十四五”规划一般课题“体育锻炼与小学高年级学生社会支持及学习倦怠的关系研究”(编号:D/2021/2/16)的阶段性研究成果。

快速跳短绳,通常称为1分钟跳绳,是学生需要掌握的一种体能学练方法。由于能够比较准确、清晰地反映学生的综合身体素质与运动能力,快速跳短绳被列为《国家体质健康锻炼标准》水平一至水平三学段主要测试项目,一些地方教育主管部门也将其作为基层学校学业质量水平监测的必测内容。为了提升学生整体学业质量水平,体育教师常常采取提前集训试测、针对性专项提升的方法。然而,在学业质量集中测试中,仍然存在快速跳短绳“学困生”。数量虽然不多,但几乎每个班级都存在。

一、“学困生”产生原因

在快速跳短绳技能教学中,“学困生”产生的原因主要有以下几点:

一是先天差异“生”出来的。学生个体的身体发育时间有先后,水平有高低,在动作技能学习、运动能力表现上差异明显。灵敏素质高、协调能力好的学生,在幼儿园甚至更小的时候就掌握了跳绳的基本技能,有的第一次接触短绳就能跳;而专项素质发育迟缓的学生,可能到三年级甚至更高年级还无法娴熟地掌握这一技能。男生的灵敏素质发育分两个阶段。在第一阶段其灵敏素质发育时间虽早,但持续时长不如女生。因而,在主要受灵敏素质影响的快速跳短绳技能学习中,三、四年级以下男生的表现普遍弱于女生。叠加多种原因,教学中常常出现“学困生”群体中男生占比高的现象。[1]

二是学练倦怠“躲”出来的。先天能力弱的学生发现自己存在短板后,并不能正确归因,更没有主动采取措施去弥补,日积月累就会产生学习倦怠。出于爱面子、怕批评的心理,他们常常采用逃课、请病假等方式逃避学习,课堂练习时也故意自我设置障碍躲避实操训练。面对课堂专项指导、技能测试以及课后同学之间展示性的对抗赛等可能让自己丢面子的活动,他们往往采取“躲”的方式,有意无意降低被教师和同伴关注的概率,这进一步导致了“学困”的加剧。

三是跟进发力“拖”出来的。部分“学困生”动作掌握慢,主要是因为身体相关素质发育迟缓。如果缺乏跟进措施,随着时间的推移,这类客观“学困生”可能会变成主动“学困生”——对掌握技能不感兴趣,专项素质因缺乏必要的训练,从而难以得到改善与提高。先天能力弱、后天练习少,长此以往,恶性循环,这些学生在快速跳短绳技能的掌握上与其他学生的差距会越来越大。[2]

四是学练中止“断”出来的。现行的体育课堂,多采用单元教学模式,某项运动技能教学单元结束,就会转入下一个技能单元的教学。快速跳短绳单元学习结束时,那些没有完全学会或者没有熟练掌握的学生,在本单元学练中取得的一点点成绩就会被清零,进步过程被中断。这不仅会导致下一次学练从零起步,更有可能在单元学习的交替中错过该专项素质的最佳发展期,导致后期弥补事倍功半。

五是关注不够“多”出来的。城区学校班级规模多在50人左右,教师在集体练习时很难发现那些主动躲避的学生。小学体育教师课时相对集中,课间10分钟要处理的事务很多,很少有用于个别学生快速跳短绳专项补差的精力与时间。这也间接导致这些学生在专项练习、游戏比赛时因技能弱势、心理自卑,主动或被动游离于集体活动之外,成为多出来的边缘人。

二、“学困生”转化策略

要在快速跳短绳技能教学中实现“学困生”转化,可从以下方面入手:

第一,遵循成长规律,在专项素质敏感期精心设计多种形式的体能“课课练”内容,重视日常积累。[3]

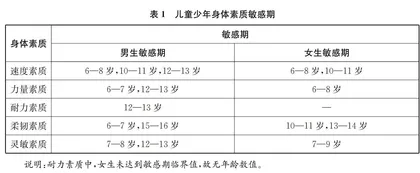

“课课练”是体能练习的一种重要形式。但在时下的快速跳短绳技能教学,包括多数的体育公开课、研究课中,体能“课课练”却成为一种“附属品”:课堂练习的密度、强度不足,用体能“课课练”强化追加;某些身体部位在基本教学内容里使用不多,用体能“课课练”来搭配补足;一些器材设备使用得不充分,用体能“课课练”时间展示完善。反之,关注学生身体素质敏感期的,成板块、成系列的专项体能“课课练”内容较少。教师可以加强相关的教学研究,这是体育教学“学生主体”“以生为本”的重要体现。有关儿童身体素质敏感期的数据统计[4]如下页表1所示。

在快速跳短绳个别补差过程中,不难发现,“学困生”的表现并非单纯因为某个动作技术没有掌握,而是身体协调能力欠缺。这些能力主要包括左右手的同步,手与脚的协同,身体的分化、结合、定位、平衡、节奏、反应等。其提升不是短时间内简单的一次补课就能实现的,而是需要有一定练习量与训练时间的积累。体能“课课练”为实现这个积累提供了条件。在一、二年级,教师可以有意识地设计、安排灵敏素质、协调能力的练习与游戏,如用跳绳摆成圈,让学生连续有节奏地跳进跳出;要求学生单、双手托书本等小物品或者听信号完成手臂动作的交替更换,突出身体复合能力的训练;请学生左手托乒乓球,同时完成走、跑、跳、转体等动作,发展弱侧手的操控性技能;或者将多种动作组合,如手拍篮球、脚踢足球,人为制造手忙脚乱的情境,训练手与脚的协同。这些训练形式既能增加课堂的趣味性,还能在学生快速跳短绳专项素质发展的敏感期强化刺激,降低这一专项技能学习的难度。

第二,加强体质健康测试的数据管理,及时发现,强化补差的针对性。

教师除了安排课堂集体练习外,还要通过即时的、阶段的、定期的专项测试,及时准确把握学生快速跳短绳技能的掌握与进步提高情况。单元学习评价、体质健康测试、跳绳专项选拔测试等都是教师了解学情的手段。测试结束后,教师要立刻对测试结果数据汇总、分析,发现异常要及时复测核对,对“学困生”做到心中有数。年级递增、任课教师更换时,要进行数据交接。测试也不要集中到学期末,可以在学期初和学期中段进行,防止临近期末没有足够的补差时间,做到早发现,早补差,让“学困生”无处躲藏。

第三,以年级为单位,组建强化班或社团,利用大课间、延时服务等相对集中时段开展专项训练。

各班级项目测试完成后,可以由年级组长或学科教研组长牵头,将本年级快速跳短绳“学困生”单独列出名单,组成临时班、强化团,改变以往的社团由特长生组成、自愿报名的操作方法,而是由“学困生”组成、指定团员参与。同时,可以安排专项教师,列出补差训练课时计划,利用学校延时服务以及其他的学生集中在校时段,开展以专项素质强化为中心的训练。任课教师制作专项成绩记录表,记录课时进展、个体专项进步情况;体育组长定期督查通报检查结果,研讨下阶段跟进措施。

设立这类强化班、专项社团的目的有二:一是增加“学困生”的练习时间,为针对性的专项技术指导、运动心理辅导创造机会;二是借助群体内技能掌握分化规律,激发更多学生的学练信心,消除学习倦怠,减少全校范围“学困生”的数量,为教师后续个别补差工作进一步减压。

第四,尊重动作学习规律,兼顾项目特点,保持动作技能的整体性和形成过程的连贯性。

在水平一教学内容中,快速有节奏跳短绳是“会能度”比较低的技能项目,即技能的“会与不会”有明显的区别。[5]开展这类运动技能的教学要重视技能动作本身的完整性,不能人为割裂学习进程。

在技能教学中,教师要遵循不同运动技能的特点与形成规律,兼顾全体学生的学习进度,根据不同学情适当调整,根据“学困生”数量和“学困”难度,适当增加单元课时量。

第五,成立专项技能学练小组,采取多元的评价方式,以评促练。

教师可以为每个“学困生”指定或者公开选拔1—2名练习帮扶员,这些帮扶员由快速跳短绳水平高、心理相对成熟稳定的学生担任。对练习帮扶员进行必要的培训,告知结对目的、学练目标、基本的提升规律与简单的练习方法,由他们代替教师每次课间督促“学困生”练习,将“学困生”的进步纳入帮扶员的专项考核。各学练组之间可以开展进步赛,比帮扶对象的进步,比帮扶组总成绩等。完成“脱困”的小组不必立刻解散,可以继续结组巩固帮扶成果,共同学习其他运动技能,减少“多”出来的“学困”。

此外,还可以鼓励家校联动,利用社区资源,通过“小手拉大手”“亲子活动”等共同完成体育家庭作业,发展由课堂向课后的练习延伸,多维度促进学练,助力“学困生”转化。

参考文献:

[1] 陈思华.纠正小学低年级学生跳绳易犯错误的策略[J].中国学校体育,2021(4):3940.

[2] 戚诚,汪静.提高小学生跳绳成绩三策略[J].中国学校体育,2020(11):3334.

[3] 贺蕾.小学体育课堂教学中“课课练”的实践思考[J].中国学校体育,2018(2):3031.

[4] 王伟杰.儿童青少年身体素质敏感期的变化特点[D].北京.北京体育大学,2015:68.

[5] 董文梅,毛振明.体育学理之探究[M].北京:北京体育大学出版社,2011:30.