民歌教学例谈

作者: 白倩茹

摘 要:民歌教学是培养学生文化自信的有效途径。苏少版小学音乐教材每一册都有一定量的民歌曲目。教师要重视民歌教学,引导学生在解析中品味民歌的语词特色、在鉴赏中感受民歌的曲调风味、在表达中领悟民歌的文化底蕴。

关键词:小学音乐;民歌教学;语词;曲调;文化

民歌蕴藏着我们民族生生不息的文明与思想,是记录着一个民族历史文化发展与变迁的“编年史”。[1]民歌教学是培养学生文化自信的有效途径。苏少版小学音乐教材每一册都有一定量的民歌曲目。教师要重视民歌教学,在品味、鉴赏中,让学生对歌曲旋律的走向、地方作品的唱法有清晰的把握,提高学生对民歌语词特色、曲调风味、文化底蕴的理解。下面联系实践,谈谈具体做法。

一、在解析中品味民歌的语词特色

民歌具有浓厚的乡土气息,这也决定了民歌文化的多元性。因此,教师需要依据地域特点和文化特色,加以对比,从而理解民歌的内涵。民歌教学往往以学唱、模唱、能唱为主,缺乏对民歌情意和文化内涵的深入挖掘,导致学生难以理解民歌特色。教师可以从民歌的语词入手,带领学生在解析中品味其特色。

例如,在三年级下册河南民歌《编花篮》的教学中,教师可以播放普通话版和方言版“编编编花篮”的音调,解析河南方言由低往高走、音调上扬的特色,引导学生认识普通话第一声和河南方言第二声“编”的不同,从语词的音调感受民歌的地域性和文化性。教师也可以从歌曲结尾处的衬词,引出河南最大剧种“豫剧”的特色“甩腔”,感受当地特有的风格唱法,提高学生对民歌的理解力。

又如,五年级上册江苏沭阳民歌《抓妈荷》,是以儿童玩的“抓妈荷”游戏创作而来。教学时,教师可以先从解析衬词入手,如“妈荷”是指用石子制作而成的游戏道具,“啊”作为衬字极有韵味。教师可以引导学生在做动作“一上抛、二下放”时唱“妈荷啊”;在做动作“三上接”时唱“一个啊”。通过将地方民歌中的衬词翻译为沭阳方言,在理解衬词的基础上,教师以游戏的形式,引导学生歌唱表达,如普通话和方言的对比歌唱,或者方言轮唱。在歌唱到游戏片段时,介入“啊”增强其童趣韵味,从而让学生对歌曲内容有基础的认识,加深对词义的感悟,同时拓宽对地方文化的理解,感受歌曲的欢快,提高语言理解力和文化素养。

二、在鉴赏中感受民歌的曲调风味

民歌的曲调风味蕴含着深厚的历史底蕴与地域特色。在民歌教学中,教师常常以讲述的方式告知学生民歌曲调中蕴含的地域特点,比如陕北民歌高亢激昂、江南民歌细腻柔婉等,却忽视了将民歌曲调特点和民歌地域特色相结合。因此,学生往往不能深刻感受民歌的曲调风味,出现鉴赏视野窄化、歌唱表达无情的问题。对此,教师要带领学生聆听民歌,在鉴赏中领略独具个性的民歌风格类型,充分感受地方民歌风味和人们的性格特点、生活特色,从而吸引学生沉浸于音乐,培养审美感知和歌唱能力。

例如,四年级下册的江苏民歌《杨柳青》是五声宫调式,全曲欢快活泼、热情风趣,抒发了美好生活所带来的喜悦之情和对家乡的热爱。教学时,教师可以古诗切入,如“故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州”,让学生从古诗诵唱入手,表达自己对扬州风韵的认识。随后引出歌曲,聆听原汁原味的曲调,感受扬州人民的语言特色,引导学生结合情、景入声,感悟其独特的曲调风味。教师还可以让学生说一说如果用其他地方方言,这首歌曲可以怎么表达,鼓励学生结合不同地方方言即兴创编,加深对民歌曲调的理解。

此外,教师可以基于民歌的不同风格,依据地域优势和特点,让学生对同一作品的多个版本或同一类型的不同曲目进行比较鉴赏,提高学生对不同地方文化的理解,培养学生的文化自信心。

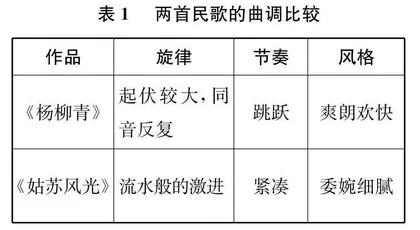

例如,六年级上册的《姑苏风光》是民歌套曲《大九连环》中的一段,曲调源自“码头调”,委婉动人。教师可以从鉴赏入手,带领学生聆听苏州方言版的《姑苏风光》,让学生感受其语言软糯的特点,从而理解“依字行腔”。然后,从旋律、节奏、风格等方面入手,对比《姑苏风光》和《杨柳青》的曲调特点,让学生思考其不同之处,完成曲调对比表(详见表1)。

在欣赏民歌《杨柳青》与《姑苏风光》的过程中,通过比较鉴赏,学生感受到了曲调的不同风味,体验了音乐文化语境和地域文化特点。

三、在表达中领悟民歌的文化底蕴

音乐表现、演唱是学生传承音乐文化和表达情感的主要途径之一。教师可以融合戏剧演绎、舞蹈表演等,让学生借助语言、动作来表达对作品情感的理解,领悟其中的文化底蕴。

传统的民歌歌唱教学,多是教师一句一句唱,学生一句一句学,枯燥无趣,且不能很好地让学生领悟歌曲内涵,发掘其中韵味。教师可以带领学生在歌唱中加入动作进行表达,加强领悟。例如,五年级下册江苏民歌《拔根芦柴花》,表面上看歌词分为三段,实际上只有第一乐句是实词,第二、第三乐句全都由固定的衬词构成。教师引导学生在感知方言特色的基础上,结合地方插秧时节的活动,融入舞蹈律动和戏剧表演,让学生模仿农民拔秧、挑秧、插秧的动作,一边演唱一边表现,充分感受民歌韵味,展示歌曲所描绘的情景。

民歌源于生活,最终也将归于生活。民歌之所以难学、晦涩,往往是因为方言不通、方法枯燥。所以,教师要重视民歌和学生生活经历、经验的结合,让学生参与到民歌创编和文化传承中,通过歌曲在生活中的运用,让学生发扬民歌文化,提高学生的核心素养。例如,在五年级上册江苏沭阳民歌《抓妈荷》的教学中,教师可以让学生搜集地方游戏,并用方言来编一编、唱一唱,提高学生的构词能力和信息提取能力。教师可以“抓妈荷”的游戏玩法为主,让学生用日常生活中的小物件来代替妈荷,比如文蛤、蚕豆串、黄豆串、麻将、橡皮、纸、笔套、瓶盖等,品味民歌中的文化底蕴,学会用音乐表达生活。歌曲后半部分融入了传统文化,教师也可以即兴拓展苏州民歌:“五月五是龙船会,揽船摇放浜。端阳锣鼓轻轻摇,沙拉一声响。打一招呀揽船摇放浜,再打个招呀摇进山塘。”根据该歌曲鼓励学生创编演唱,如加入划船动作和赛龙舟的声音“嘿——划呀!”。

民歌作为音乐教材的重要组成部分,能够反映人们丰富多彩的生活、地理风貌和地域文化。在民歌教学中,教师可以从品味民歌语词特色、曲调风味、文化底蕴入手,帮助学生打开民歌学习的视野,培养他们的审美感知、艺术表现、创意实践和文化理解等核心素养。

参考文献:

[1] 寇忠泉,郭欣怡.中小学民歌教学方法研究(一)“三感”统一:中小学民歌教学的目标导向[J].中小学音乐教育,2024(1):60.