从读图到用图,培养数据意识

作者: 季锦燕 陈晨

摘 要:为了更加聚焦和充分地培养数据意识,略过“收集数据”和“作图”,把《折线统计图》一课教学的重点确定为“读图”和“用图”:读懂常见的折线统计图,理解其表达的数据情况,从而认识折线统计图表达数据的特点和功能,自然学会绘制折线统计图;利用折线统计图反映的数据情况,分析蕴含的信息(理解数据的意义和随机性),解决相关的问题(作出判断和预测)。

关键词:小学数学;折线统计图;数据意识;读图;用图

*本文系江苏省教育科学“十四五”规划立项课题“小学‘数学大阅读’综合育人的行动研究”(编号: D/2021/02/260)的阶段性研究成果。

一、教前思考

“折线统计图”是苏教版小学数学五年级下册第二单元第一课时的教学内容。这一内容是在学生已经学会用统计表和条形统计图表达数据,并已经积累较多的统计活动经验的基础上教学的。对于这一内容,《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称“新课标”)提出要求:“能根据问题的需要,通过合适的方式获取数据,能把数据整理成折线统计图,知道折线统计图的功能,会解释折线统计图表达的意义,能根据结果作出简单的判断和预测。”[1]并作出提示:“教学要引导学生理解折线统计图的主要功能是表达数据的变化趋势。体会折线统计图与条形统计图的区别,知道针对不同的问题应选择合适的表达方式,逐步感知统计学基于合理性的价值判断准则。”[2]可见,“折线统计图”教学的主要目的是,帮助学生进一步掌握一种表达数据的方法,感受其特点和功能,会用其分析数据信息,解决相关问题。

在更大的背景下看,小学统计内容教学的最终目标是培养数据意识,“数据的收集、整理与表达”主题的教学要“让学生初步感受现实生活中存在大量数据,其中蕴含有价值的信息,利用统计图表和统计量可以呈现和刻画这些信息,形成初步的数据意识”[3]。从新课标界定的数据意识的内涵和表现来看,应该尽可能让学生经历统计活动的全过程。但是,在之前的统计内容教学中,学生已经有了较多的“根据问题的需要,通过合适的方式获取数据”的经验;在条形统计图的教学中,学生有了“把数据整理成条形统计图”的经验。而且,“根据问题的需要,通过合适的方式获取数据”实施起来通常比较费时费力,甚至不是课堂上可以完成的;有了现代信息技术手段,“把数据整理成统计图”通常是很容易的,没有多少思维含量。

为了更加聚焦和充分地培养数据意识,我们略过“收集数据”和“作图”,把本节课教学的重点确定为“读图”和“用图”:读懂常见的折线统计图,理解其表达的数据情况,从而认识折线统计图表达数据的特点和功能,自然学会绘制折线统计图;利用折线统计图反映的数据情况,分析蕴含的信息(理解数据的意义和随机性),解决相关的问题(作出判断和预测)。同时,引入更多的折线统计图,可以让学生更好地感受到“现实生活中存在大量数据,其中蕴含有价值的信息,利用统计图表和统计量可以呈现和刻画这些信息”。

二、教学过程

(一)单一读图,初步了解折线统计图表达数据的特点和功能

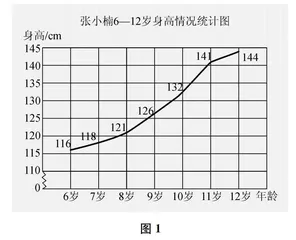

师 (直接出示教材例1中的“张小楠6—12岁身高情况统计图”,如图1所示)

仔细观察一下折线统计图。和条形统计图相比,它有哪些地方长得不一样?

生 条形统计图有直条,折线统计图有点、线。

师 (板书:点、线。)

条形统计图已经能让我们直观地看出张小楠同学每年的身高情况了,这儿为什么又要用折线统计图来表达呢?不着急回答这个问题,仔细读读这幅折线统计图,你又能读出哪些不一样的信息?

生 张小楠从6岁到7岁长高了2厘米。

生 张小楠每年都在长高。

生 张小楠从10岁到11岁长高了9厘米,长得很快!

师 刚才大家都说到了一个词:长高。长高这个信息你们是从哪里读出来的?

生 我是算出来的:6岁时116厘米,7岁时118厘米,长高了2厘米。

生 我是看线的:这根线是往上长的,不就是长高了吗?

师 真好!你从线的趋势上(手势配合)

看出了他在长高。那么,小楠从几岁到几岁长得最快?你是怎么看出来的?

生 是10岁到11岁,我是算出来的。

师 计算是个好方法,还有不同的方法吗?

生 (同步比画)

感觉10—11岁那条线最直。

师 谁听懂了他的话?“最直”是什么意思?

生 就是那条线倾斜得最厉害。

师 哦。这条线倾斜得最厉害,就说明10—11岁之间长得最快。感谢你给我们介绍了一种读图的好办法!刚才我们从这幅折线统计图中,不光读出了数量的多少,而且读出了数量的增减变化和变化的快慢情况。(停顿)

生活中,这样的折线图有很多。瞧:(出示平均气温情况统计图,如图2所示)

海门气象部门把11月23日到29日这一周每天的平均气温绘制成了折线统计图。从这幅图里,你又读出了哪些信息?

生 11月23日到28日,气温一直在上升。

生 11月27日到28日,气温上升得最快。

生 从11月28日开始,气温下降了。

生 而且下降得很快。

师 用词特别准确!不光有增长的情况,还看出了下降的趋势,从哪里看出来的?

生 从这根折线向下走看出来的。

师 向下走,说得好!向上走就是增长,向下走就是下降,太形象啦!折线可以让我们清楚地看出(同步板书)

数量的增减变化和变化的快慢情况。

[说明:通过对不同情境下两幅折线统计图的阅读理解,引导学生发现折线统计图是用“点”和“线”描述数据的,并初步感受到借助“折线”很容易看出数据的增减变化和变化的快慢情况,从而初步了解折线统计图表达数据的特点和功能。]

(二)比较读图,进一步认识折线统计图表达数据的特点和功能

师 同学们,如果把小楠的身高、一周的气温绘制成条形统计图,它们是这样的。(出示图3、图4)

可是在生活中,人们为什么更喜欢把它们绘制成折线统计图呢?

生 可能是为了让我们一下子就看出身高是在不断增长的。

生 我觉得,应该是方便我们更好地看出气温忽高忽低的升降变化情况。

生 可能就是为了让我们更容易解决增长得最快、最慢这样的问题。

师 你们很有数学的感觉!同样的数据,用条形统计图和折线统计图这两种不同的方式表达出来,给我们的感觉是不一样的!让我们继续体验。(出示下页图5、图6)

这两幅图是小明同学上周得了流感住院期间,他自己和护士阿姨分别绘制的体温变化统计图。它们记录的是同一个人同一时间段的体温吗?

生 不是的吧?

生 是的。你看标题,还有纵轴和横轴。

师 为什么都是小明同一时间段的体温,两幅图的折线起伏差别这么大呢?

生 你看纵轴,因为小明自己绘制的一大格的刻度是10度,而阿姨绘制的一大格的刻度只有1度,它们是10倍的关系呢!

师 哦。看来一格表示的数量越小,折线的起伏就越大。如果你是医生,你喜欢看谁制作的统计图?为什么?

生 看阿姨制作的统计图,因为这幅图看起来起伏特别明显。

师 那这幅图是怎么做到这一点的?

生 省略了一部分刻度。

[说明:读完折线统计图后出示条形统计图,让学生比较阅读,感受到同样的数据可以有不同的表达方法,并且进一步感受到利用折线统计图表达数据更容易看出数据的增减变化和变化的快慢情况。然后,出示同一组数据的两幅折线统计图,让学生比较阅读,在认知“冲突—平衡”的过程中,体会到折线统计图凸显数据变化情况的技巧和作用,更充分地认识到折线统计图表达数据的特点和功能。]

(三)从读图到用图,理解数据的意义和随机性,作出简单的判断和预测

师 (指着图2)

再看这个平均气温情况统计图,你能说说海门气温的变化趋势吗?

生 11月26日到11月29日,气温先是快速上升,然后急剧下降。

师 根据这个趋势,你能预测30日的气温会是几度吗?

(学生猜测:11度、10度……)

师 告诉你们吧,是15度。没有下降,还稍稍上升了一点!同学们,我们可以根据折线的趋势进行预测,但是,实际的结果不一定和我们预测的一模一样,因为它是不确定的。

师 (指着图6)

再看这个体温变化情况统计图,已知医生在某个时间给小明打了一针退烧针,你知道是哪个时间吗?为什么?

生 我觉得,应该是在13:00,因为之后他的体温就慢慢降下来了。

生 我觉得,可能比13:00更早一点,因为退烧针起效需要一点时间。

师 太厉害了!不光读懂了图,还能结合生活实际分析出画图的合理性。(停顿)

“冬季三项”比赛又要开始了,我们班要选一位同学参加跳绳比赛,你觉得可以选谁?

(学生推荐。)

师 你们推荐了两位同学,他们都挺厉害的!可是只能派一位同学参赛,该选谁呢?

生 可以让他们两个比一比,看谁跳得多。

师 你的意思是比一比,用数据说话,对吧?可是只凭一次的成绩,能看出一个人的整体水平吗?

生 不能。

师 怎样让我们的选择更有说服力?

生 要有更多的数据,可以让他们多跳几次。

生 我觉得,一天一直跳也不行,可以分几天跳,记录数据。

师 多收集一些数据,好想法!老师已经帮大家收集并整理好了。(出示图7、图8)

读读这两幅图,用数据说话,该选谁?

生 我选小楠,他虽然成绩起伏不定,但是整体都是比较好的。

师 好的。你其实是用平均数(代表整体、一般水平)来判断的。平均数是非常好的统计量,但并不是唯一的判断标准。

生 我选小军,他的成绩一直在进步。

师 也有道理。你利用折线统计图的特点看出了变化趋势。小军的成绩虽然暂时不如小楠,但是保持着明显的上升势头。(停顿)

到底选谁呢?你们有办法吗?

生 我们可以再看一周的情况。

师 的确,数据越多,我们的判断越能合理。那请你预测一下:下个星期一,小军可能会跳多少个?

生 150个左右。

师 星期二呢?星期三呢?300个?400个?会这样一直增长下去吗?

生 不太可能。

师 为什么?

生 太多了,不可能达到。

师 是的。人的跳绳能力是有极限的。告诉大家哦:最新的跳绳吉尼斯世界纪录是每分钟374下。所以,当我们根据折线统计图预测时,一定要注意合理性。

[说明:回顾之前阅读理解的两幅折线统计图,让学生用图解决相关的问题,进行一些简单的判断和预测。为此,学生需要分析蕴含的信息,理解图中数据及其变化情况的意义和随机性。然后,教师出示一个全新的问题情境,引导学生经历统计活动的全过程。并且,将重心放在分析数据、解决问题上,引导学生基于折线统计图的特点和功能,从不同的角度分析数据,理解数据的意义和随机性,进而认识到只要有足够多的数据,就可能从中发现规律。]

参考文献:

[1][2][3] 中华人民共和国教育部.义务教育数学课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022:40,41,37.