用“非连”破解长课文教学难点

作者: 王莉

摘要:长课文多为由句子和段落组成的连续性文本,学生难以对其进行整体感知和深度理解。将连续性文本变为以统计图表、思维导图等形式呈现的“非连”,帮助学生概括长课文的脉络结构、提炼长课文的表达主旨、掌握长课文的写作手法,可以有效突破长课文教学的难点。

关键词:“非连”;长课文;连续性文本

统编小学语文教材在各个年段都选入了一定数量的长课文,其显著特点首先表现为篇幅变长,最长的一篇课文《小英雄雨来(节选)》,字数达3345字。伴随篇幅的扩大,文本的信息量也明显增加,人物与事件、人物与人物、事件前后的关联、环境对人物的烘托、环境与事件之间的联系等错综复杂。此外,这些长课文多为由句子和段落组成的连续性文本,如果没有充足的阅读时间和有效的阅读策略来支撑,学生难以进行整体感知和深度理解。这也是很多学生面对长课文望而却步的重要原因。

所谓“非连”,即非连续性文本,是相对于连续性文本而言的,多以统计图表、思维导图等形式呈现,其特点是直观、简明、概括性强,易于比较、梳理。教学中,教师引导学生将连续性文本变为“非连”,可以有效突破长课文教学的难点。

一、用“非连”帮助学生概括长课文的脉络结构

初读长课文,引导学生整体感知文章大意,便可尝试变连续性文本为“非连”。

(一)以图启思,提纲挈领

对于故事类长课文,学生在把握主要内容时,往往关注局部,难以厘清长课文的叙述结构。变连续性文本为“非连”,整体观照,有助于学生快速厘清课文的脉络结构。

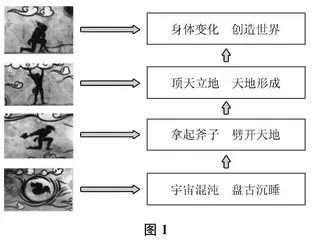

例如,四年级上册的神话故事《盘古开天地》要求复述故事,学生往往会因抓取文中多处神奇的想象细节而忽略故事主线。教师可借助课文的插图,运用思维导图、提取重点信息等阅读策略,引导学生整体把握故事内容。我在教学时精选了与情节发展高度关联的4幅“导学图”,引导学生将图片按故事发展排序,快速梳理每个段落的主要内容。之后,示范将每个段落的主要事件拟成标题,让学生仿照示例,概括出其他关键词并与4幅图一一对应。如此一来,连续的教材文本,变成了“非连”(如图1所示)。学生很快厘清了故事的起因、经过、结果,再用要素串联法将其连起来说说,就能顺利复述故事。

(二)以轴穿文,抓住节点

说明文类长课文知识丰富,常常运用多种说明方法多角度讲述说明对象的特点。将这类长课文转化成“非连”,有助于学生在梳理过程中感受行文逻辑。

例如,三年级下册的《纸的发明》,围绕“造纸术的发明,是中国对世界文明的伟大贡献之一”这句话简要介绍了纸的发明,按时间顺序,由近及远、层层深入地记述了人们不断改进造纸术的过程。文中造纸技术环节众多,多角度地点明造纸术这一发明的价值和意义。教学中,我以课后第一题的图表为基础,以“小导游”学习活动的形式启发学生梳理文脉。首先,指导学生依托时间轴,明确几个时间段,再抓住每个重要的时间节点,从文中找出各个历史阶段造纸术的优缺点,把发明纸的过程清晰简洁地说清楚。然后,依据课后“资料袋”提供的信息,引导学生延展时间轴,大胆想象未来纸的发展,完善纸的发展史。完成后的“非连”如图2所示。以轴穿文,让学生迅速掌握了纸发明的历程。

二、用“非连”帮助学生提炼长课文的表达主旨

不同文体的长课文行文脉络不尽相同,结构层次也是千差万别,学生要想提炼表达主旨往往是障碍重重。将其转化成“非连”,不失为一种策略。

例如,四年级下册的《巨人的花园》中多处运用了对比手法,如对巨人语言、花园景色的对比。学生很难准确把握其表达主旨。在教学中,我设计了一组紧扣巨人、孩子、花园之间关系的词串(如图3所示)。

学生结合词义发现,第一行词语写的是巨人,第二行词语写的是孩子,第三行词语写的是花园。前后勾连词串信息,重组画面,学生感受到了这样的画面:巨人冷酷,孩子去,花园荒凉;巨人温暖,孩子来,花园美丽。词组展现画面,借助词串完成结构图还原课文大意,从场景再回扣课题,既让学生了解了课文的结构,又让学生明白了花园变化的原因,初步领会文章主旨,让“长课文”的教学落点更精准、更聚焦。

又如,《骑鹅旅行记(节选)》出现在六年级下册,是一篇童话类长课文。通过深入品读,学生从“身体的变化”“环境的变化”“内心的变化”3个方面,完成人物变化图(如图4所示)。在此基础上,学生比较分析情节,感受人物形象,体会到了文章的主旨。

三、用“非连”帮助学生掌握长课文的写作手法

长课文和普通课文相比,篇幅长,信息量大,细节描写丰富。借助变连续性文本为“非连”的过程,多角度分析长课文的写作手法,能让学生学得深入。

例如,四年级下册的《“诺曼底号”遇难记》是一篇小说,也是篇长课文。 该文运用言行描写、对比、环境烘托等写法, 推动了故事情节,又多角度、立体地塑造了哈尔威船长忠于职守、舍己为人的英雄形象。 学生第一次接触小说,对于“开端—发展—高潮—结局”这样的叙述结构比较陌生,容易关注故事本身而忽略对人物形象的体会;知道抓住细节感受人物品质但较为散点,无法形成系统的阅读方法。对此,我首先抓住文章的叙述结构,让学生对应找出“雾海夜航—被撞遇险—组织救援—以身殉职”的脉络;再深入品读高潮部分,自主阅读圈画批注相关词句,写出阅读感受。我相机从品读语言、对比行为、分析品质三个方面,引导学生感受人物的品质:品读语言,聚焦哈尔威船长与船员的对话,在分角色朗读中梳理出船长话语的三层逻辑“维持秩序—了解情况—发布命令”,从而感受到船长的冷静果断、细致入微、指挥有方;对比行为, 聚焦哈尔威船长镇定指挥大家撤离过程中与乘客的不同表现,以及平静地与船一起沉入深渊的细节,感悟人物形象;分析品质,结合“哈尔威船长一个手势也没有做,一句话也没有说”“犹如铁铸,纹丝不动,随着轮船一起沉入了深渊”两句话,感悟哈尔威船长的忠于职守、舍生取义、视死如归的品质。

伴随着思维导图(如下页图5所示)的最终完善,哈尔威船长的形象也在学生心中一点点高大起来,长课文的写作手法也相应地得到了内化。

参考文献:

[1] 曹月红.小学非连续性文本教学研究[M].南京:江苏凤凰教育出版社,2017.

[2] 江苏省教育科学研究院.教育文化论丛——书写儿童记忆的关键词[M].南京:江苏人民出版社,2010.

[3] 王秀梅.统编教材长文短教的精细化策略[J].教学与管理(小学版),2022(2).