师范生兴趣—专业匹配度与从教意向的关系

作者: 陈宛玉 罗艺馨 许铣铭 周凤辉

作者简介:陈宛玉,男,河南南阳人,心理学博士,广西师范大学教育学部讲师、硕士生导师,主要从事生涯发展与教育研究;

罗艺馨,女,广西河池人,广西师范大学教育学部硕士研究生,主要研究方向为生涯发展与教育;

许铣铭,女,广西贵港人,广西物流职业技术学院心理健康教育专任教师,主要从事心理健康教育研究;

周凤辉,女,湖南邵阳人,广西师范大学教育学部硕士研究生,主要研究方向为生涯发展与教育.

(1.广西师范大学 教育学部,广西 桂林 541000;2.广西物流职业技术学院,广西 贵港 537000)

摘要:为探究兴趣—专业匹配度对师范生从教意向的影响机制,采用问卷法对887名师范生进行调查。结果发现:兴趣—专业匹配度、从教意向、专业承诺和职业认同两两显著正相关;职业认同在兴趣—专业匹配度与从教意向之间发挥部分中介作用,专业承诺→职业认同也在二者之间起链式中介作用。基于研究结论,研究建议从有效选择专业、提升专业承诺、加强职业认同等方面促进师范生从教意向。

关键词:兴趣—专业匹配度;从教意向;专业承诺;职业认同

中图分类号:G650

文献标识码:A文章编号:20955995

(2024)03003107

一、问题提出

教师是发展教育的第一资源,也是人才培养、国家富强、民族振兴和人民幸福的基石。党和国家历来重视教师培养,近年来更是陆续出台了《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》《教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革实施方案》《关于做好2021届教育类研究生和公费师范生免试认定中小学教师资格改革工作的通知》等一系列政策,为加强教师队伍建设以及促进师范生从教乐教提供了重要依据和保障。高等师范院校是教师培训的主阵地,而师范生又是教师队伍的重要来源,因此,加强师范生专业能力培训,提高师范生从教意向,不失为一条增强教师队伍力量的有效途径[1]。国家出台了一系列促进师范生质量培训的政策,以强化职前教师培训,然而,就目前大学生从教意愿的现状而言,情况不容乐观。宋萑等发现多数师范生愿意从教, 但未把从教作为第一职业选择的师范生也不在少数[2];蒋国华对某高校小学教育专业的从教意向调查发现,高年级学生不愿意从教或抱无所谓态度的人高达444%,而低年级学生则高达563%

[3]。如何促进师范生从教意向的提升、加强师范生专业能力培养,是我们关注的焦点问题。

从教意向指特定主体对专业认知或职业认同显性的、综合的表现形态

[3]。现有研究对师范生从教意向的现状展开了调查,探讨了师范生从教意向的内外部影响因素,如个人特质、家庭背景、政策认知、院校环境等[4]。研究发现,兴趣—专业匹配度是影响个体从教意向的重要内部因素,会为其从教注入情感活力[5]。但鲜有研究探讨兴趣—专业匹配度究竟如何影响师范生从教意向,其作用机制是什么。据此,本研究以个人—环境匹配理论和职业兴趣理论为理论基础,构建链式中介模型,探讨师范生从教意向的影响机制,从而为国内高校完善师范专业建设和专业教学,切实提升从教意向提供措施路径。

二、文献综述与研究假设

(一)兴趣—专业匹配度与从教意向的关系

兴趣—专业匹配度是指个人的专业兴趣与实际所学专业或职业的匹配程度[6],分为主观兴趣—专业匹配度和客观兴趣—专业匹配度[7]。根据个人—环境匹配理论,当人的特征与环境提供的资源相匹配时,就会产生积极的结果,反之,当人的特征与环境特征不匹配时,会导致精神和身体上的压力[8]。职业兴趣理论表明个体会积极寻找与自己兴趣相契合的工作或学习环境[9],在教育环境中学生有不同的偏好,尤其表现在专业的选择上,即兴趣—专业匹配度,两者的一致性可以带来更好的结果[10]。同时已有实证研究表明兴趣—专业匹配度与从教意向显著相关[11]。真正想要教书、喜欢教育专业而选择开始教师教育的师范生,报告了更高的教学承诺并表现出更高的从教意向[12]。据此,本研究提出假设H1:兴趣—专业匹配度正向预测师范生从教意向。

(二)专业承诺的中介作用

专业承诺指的是学生对所学专业的认同并愿意为之付出努力的积极态度和行为,是大学生专业学习的重要动力源泉,直接影响学生的学习热情和学习质量[13]。高山川等人发现学生对专业的基本兴趣对其专业承诺具有显著预测作用[14],同时,专业承诺这种积极的学习心理对专业满意度和择业结果具有预测作用。根据社会认知生涯理论,学业承诺是个体对学业阶段体验的综合反映[15],不同专业承诺水平的学生在规划未来职业时会表现出很大的差异,专业承诺水平高的学生更愿意选择在自己专业领域学习或从事相关工作[16]。实证研究表明,真正想要教书、喜欢教育专业而选择开始教师教育的师范生,报告了更高的教学承诺并表现出更高的从教意向[17]。据此,本研究提出假设H2:专业承诺在兴趣—专业匹配度与从教意向间起中介作用。

(三)职业认同的中介作用

师范生职业认同是指个体对教师职业的认可,以及是否愿意长期从事教师职业的心理感受[18]。根据个人—环境匹配理论,个体与环境越匹配,就越能接受这个群体的价值观和规范,从而产生更加积极的态度和行为,如更高的留职意愿。马红宇等人发现由于喜爱、适合从事教育工作而选择成为师范生的个体其职业认同水平更高[18],这说明兴趣和专业的一致性会让师范生认同和关心与之专业相关的群体,进而越能接受对应职业的价值观和规范,从而形成职业认同,提高从教意向。实证研究发现职业认同对于师范生从教意向具有显著预测作用[19][20][21],社会同一性理论认为,职业认同决定了个体对工作的基本态度,影响个体的自我认知和职业情感[22],因此师范生唯有在内心确立对教师这一职业的认同后,才能从工作中获得满足和价值,从而提升其从教意向。据此,本研究提出假设H3:职业认同在兴趣—专业匹配度与从教意向中起中介作用。

(四)专业承诺和职业认同的链式中介作用

专业承诺类比专业满意度,能够反映学生对所学专业的认同,而从业意向是职业认同的最终行为表现[23]。安海燕认为教师对自己所从事职业的喜爱、认同及投入程度会形成一种良性循环,因认同而坚守,因承诺坚守而更加认同[24]。专业承诺高的个体对该专业有着更加积极的感觉和态度,是影响个体进行生涯决策的重要影响因素[25]。职业认同作为一种积极的情感态度,反映了专业承诺对能否促进师范生职业认同的重要作用,应注重师范生兴趣与专业相匹配,以提升专业承诺水平,促进学生增进职业认同感,进而丰富对师范专业的认知,增强专业归属感,在今后更有倾向选择教师作为个人职业,并且认可教师职业,努力成为优秀的教师。据此,本研究提出假设H4:专业承诺、职业认同在兴趣—专业匹配度对从教意向的影响上起链式中介作用。

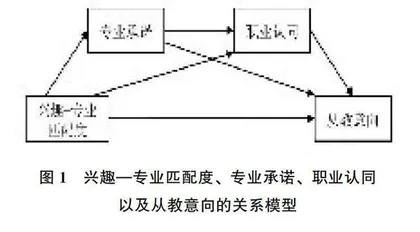

综上所述,本研究将从个人—环境匹配理论和职业兴趣理论的视角出发,试图考察兴趣—专业匹配度对师范生从教意向的作用机制,并构建了兴趣—专业匹配度、专业承诺、职业认同、从教意向的理论模型(如图1所示)。

三、研究设计

(一)研究对象

本研究以在读师范生作为研究对象,共发放填写问卷 982份,回收有效问卷887份,有效率为 903%。其中男生 163 人,占184%,女生 724 人,占816%;城镇298人,占336%,农村589人,占664%;独生人数有178人,占201%,非独生有709人,占799%。

(二)研究工具

1.专业承诺量表

采用连榕等编制的专业承诺量表[26],该量表共有 27 题,分为四个维度:情感承诺(9个条目)、理想承诺(7个条目)、规范承诺(5个条目)、继续承诺(6个条目),采用Likert 5点评分法,15分代表“完全不符合”至“完全符合”。本研究中该量表的Cronbach's α系数为094。

2.兴趣—专业匹配度量表

采用Bai在2016年修编的兴趣—专业匹配度量表[6],该量表包括4个题目,采用7点量表,17代表“非常不同意”至“非常同意”。本研究中该量表的Cronbach's α系数为081。

3.师范生职业认同感量表

采用王鑫强等人编制的师范生职业认同感量表(PISNS)[27]。该量表包含12个题目,采用5点计分,15表示“完全不同意”到“完全同意”,包含职业意愿与期望(3个项目)、职业意志(3个项目)、职业价值(3个项目)和职业效能(3个项目)四个维度。本研究中该量表的Cronbach's α系数为088。

4.从教意向量表

参考了张河森编制的《免费师范生从教意愿调查问卷》[28]和徐士皓编制的《免费师范生职业发展意愿调查问卷》[29],设计了7个题目来测量师范生从教意向。量表采用Likert五点计分,15分表示“完全不符合”至“完全符合”。本研究中该量表的Cronbach's α系数为094。

(三)数据处理及统计分析

首先使用SPSS 260对数据进行描述性统计以及相关分析,接下来使用Amos240构建链式中介模型进行中介效应检验[30]。

四、研究结果

(一)共同方法偏差检验

由于本研究是采用问卷调查的非干预、非实验方法来对被试进行测试,而采用自我报告法的研究中可能存在共同方法偏差(Common Method Bias)。通常而言,为实现控制共同方法偏差的需要,可采用统计控制及程序控制两种方法。统计控制上主要应用Harman单因子检验法,程度控制方面则要求在施测期间被试需要匿名,整个施测流程严格按照规范进行[31]。50个题项的探索性因子分析所得结果表明,特征值大于1的因子共8个,且首个因子方差解释率为3540%(<50%),证明本次研究中不存在严重的共同方法偏差。

(二)描述性统计分析

各变量的均值、标准差及相关系数矩阵如表1所示。师范生的兴趣—专业匹配度、专业承诺、职业认同、从教意向的平均分在354~466之间。相关分析结果显示,兴趣—专业匹配度与从教意向呈显著正相关,积差相关系数为038,为中效应量,假设H1成立。专业承诺与从教意向呈显著正相关,其相关系数为047,为中效应量。职业认同与从教意向成显著正相关,其系数为079,为大效应量。结果表明,变量间的相关系数呈中高度相关,数值在038~079之间,且均达到了显著性水平,研究假设得到初步支持。

表1兴趣—专业匹配度、专业承诺、职业认同与从教意向的描述统计及相关分析(n=887)

(三)链式中介效应检验

Amos240生成的结果如图2、表2所示,在构建的中介模型中,兴趣—专业匹配度正向预测专业承诺(β=071, p<0001)和职业认同(β=013, p<0001)。专业承诺对职业认同也有积极的影响(β=046, p<0001)。职业认同与从教意向高度相关(β=076, p<0001)。

图2链式中介模型

中介分析结果表明,兴趣—专业匹配度可以通过两条途径影响从教意向:(1)兴趣—专业匹配度→职业认同→从教意向,(2)兴趣—专业匹配度→专业承诺→职业认同→从教意向,假设H3、H4成立,假设H2不成立。二者的中介效应分别为010(013*076)和025(071*046*076)。使用Amos240进行中介效应检验:通过偏差矫正的非参数百分位Bootstrap 法检验中介效应,重复取样 5000 次,并计算95%置信区间[32],如果Bootstrap95%的置信区间不包含 0,则说明参数估计值显著,反之则不显著,具体分析结果如表2所示。专业承诺的95%置信区间为[-0017,0087],包含0,因此不作为独立中介,职业认同作为独立中介,95%置信区间为[0010,0186],不包含0。这表明只有职业认同的独立中介作用效果显著,研究假设H2不成立、H3成立。