多源流理论下师范生本硕一体化培养政策分析

作者: 公伟美

作者简介:公伟美,女,山东枣庄人,河北师范大学教育学院硕士研究生,研究方向:教师教育.

(河北师范大学 教育学院,石家庄 050024)

摘要:随着教师教育一体化建设进程加快以及经济社会的不断发展,当前国家对于中小学教师学历的要求越来越高,而师范生的本硕一体化培养政策是充分利用高校教师教育资源、进行高层次未来教师培养的重要举措。本研究借助于多源流理论,从问题源流、政策源流和政治源流对高校师范生本硕一体化培养模式进行深入解读,得出目前培养模式存在综合性大学参与不足、本硕衔接不畅、跨学科人才培养不足等问题。最后通过中央行政机关进一步推进高水平综合性大学参与教师教育、各级学校探索多样态本硕培养新模式以及地方政府构建保障实践效果的长效机制打开新一轮政策之窗。

关键词:本硕一体化;多源流理论;教师教育;高学历化

中图分类号:G650

文献标识码:A文章编号:20955995

(2024)03003809

教师作为重要的人力资源,其培养培训工作长期受到国家相关部门高度重视。目前我国教师队伍逐步呈现出高学历化倾向,由东北师范大学编撰的《新时代中国教师队伍建设:成就、挑战与举措》中显示:中国普通中小学教师学历层次明显提升,其中小学教师拥有本科学历的人数由2010年的2371%提高到2020年的6600%,普通高中教师拥有研究生学历的专任教师由2010年的552万提高到2020年的2217万人[1]。本硕一体化教师培养模式的探索是推动高质量教师教育体系构建的重要举措。21世纪以来,我国不少高校在借鉴国外发达国家教师培养模式的基础之上积极探索我国社会发展所需的本硕一体化教师培养模式,比较有代表性的有北京师范大学的“4+2”模式、华东师范大学的“4+1+2”模式及上海师范大学的“3+3”等。

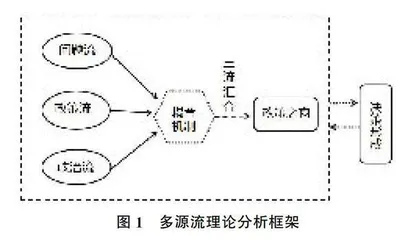

本硕一体化教师培养模式的探索过程一直受到多方面因素的影响,也在不断进行试验、改进。本研究借助多源流理论,针对目前我国高校采取的本硕一体化培养模式及相关政策方案,从问题流、政策流和政治流三个维度进行全方位剖析,进一步归纳总结当前模式及政策存在的问题与不足,最终使三源流耦合,开启新的政策之窗,为优化高校师范生本硕一体培养模式提供借鉴。

一、多源流理论及对本研究的适切性

在借鉴科恩(Cohen)、马奇(March)和奥尔森(Olsen)的垃圾桶模型(Garbage Can Model)基础上,美国著名公共政策学家约翰·金登(Kingdon.J.W)建立了多源流理论,该理论最早出现于1984年金登出版的《议程、备选方案与公共政策》(Agendas,Alternatives,and Public Policies)一书中。其认为政策系统存在三种源流:问题源流(指漂浮的公共问题应受到政府关注的过程)、政策源流(政策共同体中的专家们提出解决方案的过程)和政治源流(指国民情绪、政府变更、利益集团等政治变量的状况)[2],从问题源流出发,该源流旨在系统分析漂浮在政策周围的问题,关注点为社会问题如何被识别和确立为政策问题。从政策源流出发,该过程是政策共同体为使自己确定的思想、提案等得到重视进行资源投入或宣扬其政策主张的过程。从政治源流出发,研究重点围绕国民情绪、执政党意识形态等。总之,三条源流彼此相互独立,每一种源流都具有自身的规则,在需要决策的关键时刻,政策共同体只有将这三者结合起来才能引起政策制定者高度重视,通过打开政策设置的“黑箱”最终开启新一轮“政策之窗”[3](如图1)。

多源流理论最早在20世纪80年代进入我国公共政策研究领域,用于分析政策议程的设置问题。起初被应用于住房问题、土地问题、创业问题、养老问题、公共卫生问题等相关政策变革过程的研究与分析。在2000年后该理论被引入教育政策研究领域,为研究教育领域相关政策提供了新的工具和方法。在高等教育研究领域中的教育博士专业学位政策[4]、高职产教融合政策[5]、高校扩招政策[6]及“双一流”建设政策[7]等,均有利用此框架进行政策分析的相关案例。本研究引入多源流理论分析框架主要基于以下考虑:一方面已有学者运用该理论进行教师培养政策的相关分析为本研究的可行性奠定了基础,同时该理论对师范生本硕一体化培养政策改革的契合度较高,可对政策进行全面、系统、深入的学理性阐释;另一方面师范生的本硕一体化培养是国家和社会关注的重点问题,也是高质量教师教育体系构建的重要一环。政策参与群体繁多复杂,不仅包括政府、高校、新闻媒体,甚至普通社会大众都对此高度关注。

师范生本硕一体化培养政策为更好适应社会发展需求也在不断变动和改进中,多源流模型具备方法论的动态性和系统性之特点,其优势在于更全面和历史地看待议程设置发生的原因、过程和后果,[8]从问题源流视角,本硕一体培养政策研究主要关注民众会担心培养流程够不够科学规范、培养质量如何等,这需要进一步通过政策导向明确和规范现有的培养体系。从政策源流视角,主要涉及本硕一体师范生培养方案的构建过程哪些是符合决策者主张的,哪些设想应继续施行,哪些思想可抛弃的斟酌过程,并在此基础上明确行动方案。从政治源流视角,关注要点是本硕一体方案的制定过程中国民对教师学历内卷事件的情绪态度是否会进一步推动焦点事件发生,政策专家可通过国民情绪反应推动政策议程的开启。

二、多源流理论下的师范生本硕一体化培养模式政策分析

2001年《国务院关于基础教育改革与发展的决定》第一次在政府文件中以“教师教育”替代了长期使用的“师范教育”概念,“教师教育”这一概念的提出意味着将教师职前培养、入职教育和职后培训连成一体,将教师教育过程视为一个可持续发展的终身教育过程,体现了教师教育连续性、一体化与可持续发展的特征[9]。教师教育一体化是“师范教育”向“教师教育”转型的内在要求,也是推动教师教育发展的重要途径,为师范生本硕一体培养提供了政策前提。从国际上看,美国是最早进行硕士学历层次的卓越教师培养模式探索的国家,其在《准备就绪的国家:21世纪的教师》报告中,就提出建议取消教育专业学士学位,进行教育硕士培养;只在本科阶段致力于文理教育和相应学科的基础训练,在研究生阶段进行师范专业训练[10]。北京师范大学作为我国师范教育的领头羊率先开始师范生本硕一体培养模式的探索,华东师范大学和上海师范大学也随后进行相关实践。随着2004年《农村学校教育硕士培养计划》、2014《关于实施卓越教师培养计划的意见》及2018年《关于实施卓越教师培养计划意见20》等系列文件的颁布,本硕一体培养项目在高校试点运行的基础上有了更明确的政策规范。同时2021年教育部发布《中华人民共和国教师法(修订草案)(征求意见稿)》中明确提出要提高各类教师的准入门槛[11]。总之,在上述系列政策指导下,我国高学历、高质量的教师培养工作被提上日常,开始大力推进本硕一体化进程建设。

通过对不同高校师范生本硕一体化培养的实践案例及现有政策文本分析,本文归纳总结了以下5种代表性模式(详见表1)并尝试从问题源流、政策源流、政治源流以及“政策之窗”对源流耦合的助推作用出发,揭示三种源流在政策孕育进程中的耦合、汇聚过程,并最终通过三源流的嵌套耦合探究政策未来新的发展趋向。

培养基础教育学科带头人及教育管理人才

在本科的前3年以综合大学的标准培养学生,三年本科学习结束后,根据一定的标准对成绩优异且有从事教育工作的各学科专业的大三学生进行筛选,合格者进入教育学院接受第二个“3”年的培养。第二个“3”可以分为“1+2”,其中“1”指为期一年的教师职业体验,通过中学沉浸式教育实践明确自身的价值定向;“2”是指为期两年的教育学硕士的课程学习以及学位论文的撰写与答辩,获得教育学硕士学位

上海师范大学

《农村学校教育硕士师资培养计划》(简称“硕师计划”)

该政策经历三次调整,从“1+1+3”模式到“3+1+1”模式,再到目前的“3+1”模式

2004年

为县镇及以下农村学校培养具有教育硕士专业学位的骨干教师,提农村教师学历水平和整体素质

师范生结束大学本科四年课程后,到中西部贫困县任教服务三年,并在职学习研究生课程,第四年到培养学校脱产集中学习一年,毕业时获得硕士研究生毕业证和教育硕士专业学位证书

河北师范大学、哈尔滨师范大学、新疆师范大学等

培养数以十万计的卓越教师

师范生进行本科学科专业阶段学习3年、随后进行本科教育学专业阶段学习1年,最后进行教育硕士研究生阶段学习2年。前三年在学科专业学院的师范专业学习,后三年主要在教师教育学院学习

西北师范大学、天津师范大学、华中师范大学、湖南师范大学等

(一)问题源流:政策本身理想与现实的矛盾

1.从承担主体看:本硕一体项目多由师范类高校承担,综合性大学参与不足

目前来看,采用本硕衔接一体化师范生培养模式的高校大多是为我国基础教育阶段储备高水平未来教师队伍的师范类院校,鲜有高水平综合院校参与其中。但从国际视野上看,早在19世纪中后期到20世纪初世界一流大学就开始参与教师教育。主要原因是中学教育的大幅扩展对教师学科素养提出了更高要求,而原有的中等师范学校或教师学院无法满足[12]。为何要在理工科学校选拔师范人才,李志文教授曾直言不讳说道“虽然近年师范院校受到热捧,但最优秀的理工科人才并不在师范类院校”[13],但当前师范生培养主体仍以师范类高校为主是不争的事实。如前文提及的北京师范大学为代表“4+2”模式、上海师范大学为代表的“3+3”模式均在师范类高校开展。因此,单一依靠师范院校的力量进行未来教师本硕培养工作未免稍显单薄。

2.从培养过程看:部分学校本硕一体培养方案存在本硕衔接不畅的问题

通过相关政策梳理发现部分高校对本、硕不同阶段教育分别展开,培养制度、管理制度也分别属于两套完全不同的系统,有的本科和研究生教育管理者还未能在“一体化”培养上达成共识,甚至还存在各执己见、难以为谋的现象[14]。这种未将本科阶段教育与硕士阶段的培养相贯通的人才培养方式,极易导致师范生研究生阶段的“水土不服”。如由“硕师计划”的具体政策内容可看出,其本硕两个阶段是完全分离的,申请“硕师计划”的师范生前三年一直活跃在服务岗位与培养院校几乎没有过多联系。同时在本科毕业的第四年才开始接受系统的研究生阶段的培养,对于已经进入工作岗位三年之久的师范生是否还能具备扎实的理论功底和研究能力,在学术性和专业性上应作何取舍值得省思。同时理想化的政策与实践之间终究是“两张皮”,如何将政策议题有效落实到师范生培养的具体实践工作中去,实现政策的生命力也值得相关人员进一步商榷和探讨。

3.从培养结果看:本硕一体项目聚焦单学科人才培养,跨学科人才培养不足

当前参与师范生本硕培养项目的候选者多由具有某一特定单一学科教育专业背景的师范生组成,通过“笔试+面试”等一套评选流程选拔出具有免试攻读研究生资格的师范生继续免试攻读该专业教育硕士。无论是“4+2”模式、“3+3”模式还是“3+1+2”模式培养出来的硕士研究生往往是只具备单一学科知识与能力的专门人才,所学内容多围绕本专业相关知识与教育教学相关知识,并没有跨越学科界限,这与国家强调基础教育阶段教师应具备跨学科知识与能力的要求存在一定距离。

(二)政策源流:多方政策主体的现实推动

1.教育政策专家的商榷与讨论

自20世纪80年代美国兴起教育专业化运动之后,“4+2”本硕一体教师培养范式被美国、澳大利亚等国家所采用。随着国际性教师专业发展运动的不断推进,小学阶段教师呈现本科化趋势,探索更高学历层次的职前教师培养模式是适应社会发展的必然要求。2001年国务院在《关于基础教育改革与发展的决定》中提出“推进师范教育结构调整,逐步实现三级师范向二级师范过渡。有条件的地区要培养具有专科学历的小学教师和具有本科学历的初中教师,逐步提高高中教师学历,扩大教育硕士的培养规模和招生范围”[15],这为我国探索本硕一体的教师培养模式的变革提供了政策前提。同年,教育部回应政协十二届全国委员会第五次会议中“关于改革基础教育师资培养模式的提案”中提到“构建以师范院校为主体、综合大学参与、开放灵活的中小学教师教育体系……”“重点探索本科和教育硕士研究生阶段整体设计、连续培养的一体化模式……”[16]。通过相关政策梳理,当前对教师本硕一体化培养模式主要有两条路径。一条是启动实施卓越教师培养计划。支持实施院校以本科与全日制教育硕士研究生阶段整体设计、有机衔接的培养模式改革为重点,培养一批教育硕士层次的适应和引领中学教育教学改革发展的未来优秀教师。二是支持综合大学参与基础教育教师培养,推动一批有基础的高水平综合大学成立教育学院或教师教育学院,设立师范专业,参与基础教育教师培养工作[16]。因此,在相关政策专家的话语推动下探索更多符合当下教师教育发展所需的本硕一体教师培养模式具有其历史发展必然性。