新时代高校教师职业道德的失范及匡正

作者: 恽力达 黄友治

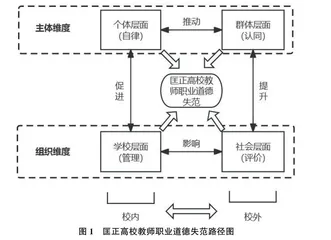

摘 要:弘扬高尚师德是对高校教师在新时代办好人民满意的高等教育、发展社会主义科学文化事业的基本要求。高校教师的高尚师德不仅包括依据宪法法律、教育政策积极履行教师义务的政治素质和专业品德,也包括主动承担社会责任和行为世范的高尚公民品德。现阶段,部分高校教师存在着漠视政治素质、轻视教书育人、违反学术规范、丧失个人操守等师德失范的情况,这不仅给学生带来严重负面影响,还阻碍了我国新时代高等教育事业发展,不利于社会主义现代化强国建设。为保证高校教师具备崇高的职业道德,应当在主体与组织两个维度的基础上,从个体、群体、学校和社会四个层面构建立体多元、系统健全的“软法”约束机制,包括加强教师自身素质修养,提升教师管理与服务水平,建设高校教师道德共同体,优化社会评价与监督机制。

关键词:高校教师;职业道德;师德师风;道德规范

中图分类号:G641

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2024)07-0019-07

教育是与国家发展和民族复兴利害攸关的基础性事业,而高等教育是衡量一国发展水平和发展潜力的重要标志,是教育、科技、人才的交汇点和连接处。[1]“建设教育强国,龙头是高等教育”[2]。新时代我国高等教育事业进一步发展,无论是大学本科教育,还是硕士、博士研究生的培养,规模与质量都快速增长。这为我国现代化建设事业提供了强有力的人才支撑,也让我国在围绕高素质人才和科技制高点的国际竞争中保有重要的竞争力和后发优势。高校人才培养质量与高校教师素质息息相关,如果教师职业道德存在瑕疵甚至是缺失,就会对高校人才培养造成严重不良影响。因此,师德师风自始至终都是党和国家建设高校教师队伍重点关注的内容。习近平总书记在一系列关于师德师风建设的重要指示中强调,“要加强师德师风建设,引导广大教师坚定理想信念、陶冶道德情操、涵养扎实学识、勤修仁爱之心”[3],全面深刻阐述了中国特有的教育家精神的丰富内涵和实践要求[4],明确提出了做“‘四有’好老师”[5]和当“大先生”的标准和意义[6]。《高等学校教师职业道德规范》(以下简称《职业道德规范》)和《新时代高校教师职业行为十项准则》(以下简称《职业行为准则》)也对高校教师的职业道德提出了明确而细致的要求。

然而,在庞大的高校教师队伍中,总有少数人的职业道德状况不如人意,师德师风状况尚未达到人民满意的程度。例如《中国青年报》调查发现,多数人(42.4%)认为当前师德状况“一般”,认为师德状况“较好”及以上水平的仅占24.2%,有近三成(30.9%)的被调查者甚至认为当前师德状况“较差”或者“很差”[7]。就个案而言,少数违反高校教师职业道德的行为见诸新闻报刊并通过互联网渠道广泛传播,对高校教师形象造成了严重的负面影响,损害了高校教师作为教育工作者和知识传播者的职业荣誉感。为此,本文期望从分析高校教师职业道德内涵出发,考察列举高校教师职业道德失范的典型表现,试图提出匡正的主要路径。

一、高校教师职业道德含义解读

教师是以教育为职业的人,而教育职业不仅关乎知识、技术和规律,也关乎思想、灵魂和真理。正如习近平总书记所言:“教师是传播知识、传播思想、传播真理的工作,是塑造灵魂、塑造生命、塑造人的工作”[8]。立德树人是学校办学的根本,师德师风建设是落实立德树人的必由之路。[9]教育不仅具有知识传承功能,也具有价值导引作用。教师应当具备良好的职业道德,如此才能教育出品性优良的接班人。教师对于道德的认知能够形成其关于道德的观念和原则,逐步发展为道德的规范和准则,成为评判和调控教师个体行为的标准[10]。因此,研究新时代高校教师职业道德的失范及匡正,首先必须解读其含义,以确保研究有的放矢。

(一)《高等学校教师职业道德规范》解读

《高等学校教师职业道德规范》是指导我国高校教师职业道德建设的规范性文件,是党和国家教育政策法规在教师职业道德层面的具体落实。该规范分别从爱国守法、敬业爱生、教书育人等六个方面概括了高校教师所应遵循的职业规范。这六个方面分属于四个维度:第一个维度是政治素质,要求高校教师爱国守法,应当拥护党的领导和中国特色社会主义制度,负有遵守宪法法律、依法履行教师职责和谨言慎行的义务;第二个维度是专业品格,要求高校教师敬业爱生,不仅应该忠诚勤勉、乐于奉献、教书育人、恪守学术规范,也应该维护学生和学校的合法权益;第三个维度是社会担当,要求高校教师服务社会,积极主动承担社会责任,禁止滥用学术资源和学术影响;第四个维度是个人操守,高校教师应该为人师表,不仅以教师身份确立良好的教风学风,维护教师职业声誉,还应该以公民身份模范遵守社会公共道德,引领优良的社会风尚。

教育教学的根本目的在于促进学生发展,从这个意义上说,教育是道德事业,教学实践是一种道德活动。[11]基于对教师职业道德的基本认知和上述规范可知,高校教师的职业道德是指,高校教师在教学和科研活动中所应当具备的政治素质、专业品格、社会担当和个人操守,不仅包括依据宪法法律、教育政策积极履行教师义务的正确政治和专业品德,也包括主动承担社会责任和行为世范的高尚公民品德。相较于党纪国法,高校教师的职业道德属于非正式规范、非操作性规范。其主要由倡导性规范、指引性规范和宣示性规范构成,发挥作用主要依靠高校教师及其群体的自律。

(二)《高等学校教师职业行为准则》中的职业道德解读

《职业行为准则》进一步从坚定政治方向、自觉爱国守法等十个方面对新时代高校教师的职业行为提出了明确的准则。该准则主要采取正向概括阐释加反向列举的方式明确高校教师应当如何遵守职业道德。例如,对于坚定政治方向,首先明确高校教师应当具备“坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导”的政治素质,实质上是对高校教师提出了“自觉做中国特色社会主义的坚定信仰者和忠实实践者”[12]的要求,要求高校教师听党话、跟党走,办党和人民满意教育,为社会主义建设事业培育合格的接班人;其次规定高校教师不得“有损害党中央权威、违背党的路线方针政策的言行”,从反面禁止的角度强调高校教师职业应当具备的政治德行和政治义务。

《职业行为准则》是在新时代对于《职业道德规范》相关内容的进一步补充和细化,明确了高校教师的具体行为准则,阐释了高校教师职业道德的应然内容。虽然《职业行为准则》同样属于缺乏法律责任和惩戒机制的道德规范,但其对于规范高校教师职业行为,提出了更加明确、细化、可操作的内容。这些内容既是我们判断高校教师是否存在职业道德失范行为的标准,也是我们匡正高校教师职业道德失范的依据。

二、高校教师职业道德失范的典型表现

尽管《职业道德规范》对高校教师行为提供了明确的指引和导向,但实践中仍存在部分高校教师不能依据相关规范约束自己行为的情况。从教育部曝光的《违反高校教师职业行为十项准则典型案例》(以下简称《典型案例》)以及其他各批相关典型案例来看,高校教师职业道德失范行为集中体现在漠视政治素质、轻视教书育人、违反学术规范、丧失个人操守四个方面。

(一)漠视政治素质

高校教师的政治素质是指高校教师的政治立场、政治方向和政治态度。这是国家对高校教师这一重要职业的基本的政治要求。[13]人民教师是高校教师的底色,政治素质应当是高校教师必须具备的第一素质。习近平总书记在全国高校思想政治工作会议上强调,高校教师要“努力成为先进思想文化的传播者、党执政的坚定支持者”[14]。高校教师的人民性要求其自觉爱国守法、带头践行社会主义核心价值观,向学生传递正能量。然而,部分教师仅仅关注专业知识技能,缺乏政治站位、政治常识和政治修养,甚至形成了错误的政治站位和政治观点。这种对于自身政治素质的漠视,必然会导致教师在课堂上、生活中或者网络空间发表错误的言论,传播不正确的观点、价值观,甚至可能出现编造散布虚假、不良信息的行为。这不仅会影响学生的价值观与政治观,也会损害人民教师的群体形象。例如,《典型案例》中某高校教师黄某某多次在课堂上发表错误言论,以及第八批典型案例中某高校教师朱某某在网上发表不当言论等问题。高校教师漠视政治素质不仅会向学生传递错误的信息、观点和价值观,误导学生并影响其发展,严重影响教学质量,而且会违反校规校纪,干扰正常的教学秩序,还可能违反《中国共产党纪律处分条例》、《教师法》和《高等教育法》等党纪国法,甚至会触犯《刑法》而被追究刑事责任。

(二)轻视教书育人

教书育人是高校教师的本职工作,师德师风建设也应当贯穿于教师教育事业的始终。加强师德师风建设,必须“坚持教书和育人相统一,坚持言传和身教相统一,坚持潜心问道和关注社会相统一,坚持学术自由和学术规范相统一”[15]。当前,我国大学教育一直处于严进宽出的畸形状态,中国高等教育“重研轻教”的现象仍然严重[16],教师往往只是将教学当成纯粹的工作任务:其一,部分高校教师在授课之前,并未做好备课工作,如未按照要求制作课件而只是照本宣科,不注重教学效果;其二,部分高校教师在授课的过程中出现教学态度不端正问题,如过多叙述课外知识,吹嘘自身学术荣誉、成长经历、社会兼职等;其三,部分高校教师在课程考核过程中存在偏松偏软的问题,不顾学生自身的知识掌握情况宽松判分并给予评价;其四,部分教师与学生交流具有明显的功利性,将学生视为廉价或者免费劳动力,将师生之间的教育关系异化、矮化。《典型案例》中的某高校某外籍教师违反教学纪律、某高校教师郎某某使用低俗不雅方式授课问题、某高校教师张某某要求学生从事与教学科研无关的事宜等问题,都体现出部分高校教师存在轻视教书育人的情况。对此类问题,应当对涉事教师处以停课、调离教学工作岗位、通报批评、扣罚绩效工资,甚至是取消研究生导师资格、撤销其教师资格等处罚。

(三)违反学术规范

高校教师既承担教学任务,也承担科研任务。“建设社会主义现代化强国,对教师队伍建设提出新的更高要求。”[17]这个更高要求既包括教书育人的要求,也包括学术科研的要求。高等学校作为研习最新知识、进行知识生产的教育场域,教师必须具备研习最新知识、生产新知识的能力才能做好教育工作。2021年4月19日,习近平总书记在清华大学考察时要求高校教师“要研究真问题,着眼世界学术前沿和国家重大需求,致力于解决实际问题,善于学习新知识、新技术、新理论”[18]。而在这个过程中,遵循学术规范是最基本的要求。《典型案例》中某高校教师姜某某学术不端和第八批典型案例中某高校教师谢某某学术不端等问题,都反映出部分高校教师存在违反学术规范的问题。如何治理高校教师学术不端行为,实现学术场域的善治,构建学术共同体的良好秩序,是亟待解决的重大现实问题。[19]违反学术规范是对于他人以及自己学术研究不尊重的科研失信行为,不仅不利于增加知识价值和智力成果保护,也会触犯党纪国法,应当得到处分、降级、追回科研经费等惩罚。

(四)丧失个人操守

高校教师对于学生的教导是言传与身教的统一,其个人操守对于学生都有着莫大的影响。“大学教师对学生承担着传授知识、培养能力、塑造正确人生观的职责。”[20],应当特别注意个人操守。这种教师重个人操守的教育道德理念源远流长,孔子就特别强调教育的道德性,并致力于言传身教,如“子以四教:文、行、忠、信”,“吾无行而不与二三子者,是丘也”(《论语·述而》)。《典型案例》中高校教师个人操守丧失的案例占大多数,如某高校教师郭某存在不正当关系,某高校教师刘某与学生发生不正当关系,某高校教师陈某某性侵学生,以及第九批典型案例中某高校教师高某性骚扰女学生、违反工作和廉洁纪律等问题,都反映出当前高校教师丧失个人操守的现象相对而言比较严重,亟待纠正。高校教师所从事的是光荣而崇高的职业,应当具备崇高的职业道德,珍惜自己的工作和身份;否则,不仅会丧失教师资格,还有可能变成党纪国法制裁的对象。

三、匡正高校教师职业道德失范的主要路径

在《职业道德规范》和《职业行为准则》的指引和规制下,高校教师职业道德失范行为除了严重违纪违法行为应当得到党纪国法制裁外,更重要的是从自律的角度,在主体与组织两个维度的基础上,从个体、群体、学校和社会四个层面构建立体多元、系统健全的“软法”约束机制。匡正高校教师职业道德失范不仅需要通过法治方式保底线,还需要将自治作主线,以德治树高线。