基于产出导向的师范院校本科人才培养质量评价体系研究

作者: 黄先莉 李娜 吴少平

摘 要: 紧扣“学生中心、产出导向、持续改进”的教育理论,面向社会和基础教育行业对物理学师范生的人才需求,部属师范院校“H大”物理学师范专业构建了基于产出导向的本科人才培养质量评价体系,完善了人才培养质量外部评价和内部评价机制,支撑培养目标、毕业要求、课程体系和实践教育体系三项核心要素的持续改进,提升了物理学师范专业的本科人才培养质量。

关键词: 本科人才培养质量;评价机制;产出导向

中图分类号: G651

文献标识码: A文章编号: 2095-5995(2023)05-0026-06

《教育部关于深化本科教育教学改革全面提高人才培养质量的意见》提出“完善高校内部教学质量评价体系,建立以本科教学质量报告、学院本科教学评价、专业评价、课程评价、教师评价、学生评价为主体的全链条多维度高校教学质量评价与保障体系。”高校师范类专业作为培养我国各级各类教育师资的摇篮,肩负着为我国社会主义教育事业发展培养优秀人才的重任,其人才培养质量直接决定了我国各级各类教育的质量及实施效果。[1]随着师范专业认证、普通高校本科教育教学审核评估的深入实施,全面提高本科人才培养质量,落实“学生中心、产出导向、持续改进”的教育理念,已成为新时代教育改革的重要内容。部属师范院校“H大”物理科学与技术学院自2019年11月参加师范类专业认证以来,在已有的教学质量保障体系范围内,完善本科人才培养质量外部评价和内部评价机制,构建了基于产出导向的本科人才培养质量评价体系,有效满足国家基础教育事业对人民教师培养的需要。

一、构建本科人才培养质量评价体系

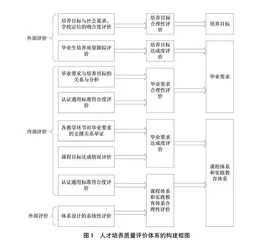

三层次本科人才培养质量评价体系基于“培养目标—毕业要求—课程体系和实践教育体系”三层面,面向社会和基础教育行业对物理学师范生的人才需求,以持续改进“培养目标、毕业要求、课程体系和实践教育体系”三项核心要素为目标,以“培养目标合理性评价、培养目标达成度评价、毕业要求合理性评价、毕业要求达成度评价和课程体系合理性评价”为评价内容(见图1)。

(一)培养目标

培养目标的制定与持续改进来自于培养目标的合理性评价,体现了专业人才培养的定位与社会需求。本科阶段,物理学专业属于师范类专业,毕业生就业主要面向中学物理教学。因此,我们通过对国家基础教育、经济、科技发展需求以及学校定位等分析,对培养目标进行合理性评价,把培养中学物理教师职业技能作为人才培养的核心目标之一,结合同行、校友和各利益相关方的评价,明确培养目标的改进方向。

(二)毕业要求

毕业要求的制定与持续改进主要来自于培养目标达成度评价和毕业要求合理性评价的评价结果,体现了对本专业培养人才的质量要求,直接关系到本专业毕业生的“产出”质量和五年后的职业发展。培养目标达成情况评价是根据学生毕业从事基础教育工作五年后,单位对学生期望达到的能力目标来进行,可以通过外部非利益相关方对毕业五年左右的学生的职业能力和水平进行调研,分析他们是否达到了培养目标的要求,并根据评价反馈,对毕业要求的修订提供参考。而毕业要求合理性评价则以内部评价为主,通过校内外专家、专业教学指导委员会等对现行毕业要求的调研与分析,结合师范生的毕业就业情况,评价现行的毕业要求是否符合物理学师范生的执教要求,是否能达成培养目标等。

(三)课程体系和实践教育体系

课程体系和实践教育体系的建立与持续改进主要来自于毕业要求达成度评价及课程体系和实践教育体系合理性评价两方面的评价结果,它规定了达成培养目标的实施方案,是达成毕业要求的重要载体。其中,毕业要求达成度评价可以直接反映课程体系和实践教育体系设置的合理性,还与教学过程中的质量保障有关,通过内部考查各教学环节对毕业要求的支撑结果,反映师范认证通用标准的符合度,为两个体系的调整提供参考。课程体系和实践教育体系合理性评价以外部评价为主,通过教学指导委员会、校外专家对评价体系设计的系统性等集体诊断,结合师范认证通用标准的符合度,调整“学科性”课程和“师范性”课程的比例,实现两者平衡统一,促进课程体系和实践教育体系的持续改进。

二、健全本科人才培养质量外部评价机制

从本科人才培养质量评价机制的“培养目标—毕业要求—课程体系和实践教育体系”三个层次和“培养目标合理性评价、培养目标达成度评价、毕业要求合理性评价、毕业要求达成度评价和课程体系合理性评价”五项内容来看,可以将培养目标合理性评价、培养目标达成度评价、课程体系和实践教育体系合理性评价三项内容归为外部评价,如表1所示。自参加师范专业认证以来,我们构建了多维度的外部评价机制,来保障对三项内容的外部评价,健全人才培养质量评价机制。

(一)培养目标合理性评价

培养目标合理性评价主要是依据利益相关方评价,针对培养目标是否符合国家基础教育、社会发展需求,是否与学校办学理念和定位一致,是否满足用人单位对毕业生职业能力的期望等问题展开。

一般情况下,培养目标合理性评价周期为四年一次,可根据学校本科人才培养方案制订或修订要求实时调整。我们对教育行政部门的调查内容主要是当前中学对物理学师范人才需求,以及我们的培养目标是否与当前社会所需求的目标相契合。针对中学名师等教育界同行的调查内容主要为师范生职业发展所具备的核心学科素养是否与当前培养目标定位一致。针对中小学的调查内容主要包括该校对该物理学师范生的人才需求,对毕业生能力的期望等。以上各类调研均可采用网络问卷、邮件调研、座谈访谈等方式,收集相关结果,并整理其对培养目标的建议和意见,及时对培养目标进行调整和修订。

(二)培养目标达成度评价

培养目标达成度评价主要是依据非利益相关方开展毕业生跟踪调查评价,针对学生毕业五年左右所体现的职业能力和教学水平进行跟踪反馈评价,并对评价结果进行分析,得到相应结论。

一般情况下,毕业生跟踪调查主要针对毕业5年左右的毕业生的职业发展现状是否达到培养目标要求进行,评价周期为每年一次。委托第三方专业机构实施毕业五年左右毕业生培养质量评价项目,形成毕业生培养质量和职业发展跟踪评价报告,调查内容主要包括目前毕业生的所处行业领域和个人职业发展现状是否符合培养目标定位,毕业生的职业能力现状是否符合培养目标要求等,并对毕业生个人职业发展现状进行调研。此外,每年应届毕业生的就业情况在一定程度上侧面反映了社会对学校毕业生的认可度,也是对本专业教学质量的综合检验,因此,我们每年对毕业生的就业进行统计,综合毕业生跟踪调查,形成就业质量评价报告,并根据报告对培养目标和毕业要求进行调整。

(三)课程体系和实践教育体系合理性评价

课程体系和实践教育合理性评价中体系设计的系统性评价以外部评价为主,调查对象主要包括校外高校专家、实习实践单位等,围绕课程体系和实践教育体系的设置是否跟得上教育行业的发展、是否与用人单位需求相匹配等问题展开,并对评价结果进行分析,健全课程体系和实践教育体系。传统的“学科性”课程中没有打造与中学物理知识结构“对接”的端口,传统的“师范性”也只有“中学物理教材教法”一门课程体现了“物理”教学的特征,为此,我们在“学科性”课程的具体教学内容上要求教师做到“高校教学”与“中学教学”的衔接,在“师范性”课程里面开发系列带有鲜明“物理”特色的素质拓展项目,避免传统的教师教育课程中教育理论与教育实践两张皮、教学模式理论化及教学方式单一化的现象。[2]

针对体系设计的系统性评价,学院每年利用走访实习实践单位的机会调研实习生的职业能力现状,每年毕业季开展应届毕业生座谈会,每4年请校外高校专家对人才培养方案进行评审,对课程体系设计的系统性作评价,评价课程先行后续关系是否合理,是否符合学生的认知规律和教学规律,是否符合学生毕业后的中学教学规律。

三、健全本科人才培养质量内部评价机制

从本科人才培养质量评价机制的三个层次和五项内容来看,我们将毕业要求合理性评价、毕业要求达成度评价归为内部评价,如表2所示。自参加师范专业认证以来,我院在原有教学委员会的基础上,构建了以教学委员会、教研室、教学督导委员会、课程教学组和学生工作委员会为核心的院级教学质量管理机构,成为内部评价的主要负责机构。针对毕业要求合理性评价,一方面需分析毕业要求对培养目标的支撑情况,另一方面需分析毕业要求对认证标准的覆盖情况;毕业要求达成度评价要依靠完善的教学质量监控机制,对各教学环节能否全面支撑毕业要求的分解指标点进行评价。学院教学质量管理机构负责在修订人才培养方案、课程教学大纲、日常教学管理工作中,调动全体老师和学生,多部门形成合力,有效实行本科教学质量内部监控和评价。

(一)修订人才培养方案

2021年,教学委员会通过评价毕业要求是否能全面支撑培养目标达成,通过评价毕业要求的分解指标点对认证标准的覆盖情况,来进行毕业要求的合理性评价,修订了物理学师范专业人才培养方案,健全了毕业要求对培养目标的支撑矩阵。

新修订的培养方案还构建了课程体系对毕业要求的支撑矩阵,课程与教学论教研室通过评价每个毕业要求指标点是否有课程进行支撑、是否有强支撑课程进行了分析,对支撑各门课程的毕业要求指标点支撑权重设置是否合理进行毕业要求达成度的评价,以作为课程体系修订的依据。此外,课程与教学论教研室负责评价课程体系中各类课程设置及所占学分比例是否符合《师范类专业认证标准》、《普通高等学校本科专业类教学质量国家标准》,作为课程体系和实践教育合理性评价的内容。在总学时不变的前提下,适当压缩对师范类专业认证各大指标支撑度低的学科专业课程,同时优化教师教育课程结构,增加教师教育课程在师范专业课程体系中所占的比重。[3]

(二)修订课程教学大纲

在修订各门课程的教学大纲的过程中,各课程教学组为每门课程构建了课程目标对毕业要求的支撑矩阵,每学期据此开展课程目标达成情况评价,包括课程组自评、教学督导跟踪检查和学生评课等,作为毕业要求达成度评价和课程教学大纲修订的重要依据。

为了评价课程目标的达成情况,学院分别制订了理论课和实验课主要教学环节的质量标准。理论课程教学主要体现如何引导学生“学”,充分发挥学生本位作用,尊重学生在学习过程中的主体地位,将关注的焦点凝聚在学生的学习效果上,由注重知识传授的“教”为中心,向注重学生能力养成的“学”为中心转变,[4]要求以课程目标和教学产出为导向,将课程目标分解到每次授课中,使学生明晰课程目标,让学生明确教学内容与课程目标的对应关系,以及课程目标与毕业要求的支撑关系,有针对性地实现学生能力的提高。同时,教师充分了解学生的学习基础,科学合理安排教学内容,使学生了解实际需求及能力提升的方法。“学”与“做”的交互、课程考核内容和方式与培养目标相匹配,提升了学生的学习产出。

实验课程主要体现学生的动手实践能力和学术创新能力,实验综合成绩可以作为分析课程达成度的主要依据。实验项目设置要符合课程大纲,完成对应的课程目标;实验课程应指定实验指导书,指导教师应及时指导、解决实验过程中存在的问题;学生应独立或合作操作实验设备,真实记录实验结果,正确分析和解释实验数据,按时完成实验报告,分析存在问题,提升对复杂问题的研究能力。

(三)优化日常教学管理环节

为推进本科人才培养质量内部评价机制建设,在内部教学质量监控、评价环节中,以毕业要求达成度评价为主要任务,明确评价内容,优化评价环节。建立学情跟踪调查机制,如学习情况通报制度、期中和期末成绩分析制度等,定期召开学情会议,对学生个体的培养效果进行跟踪,对学习困难学生采取帮扶措施,对成绩分布不合理的课程采集意见。建立学院教学督导制度,利用开学教学工作检查、学期初教学检查、学期中教学检查,对课堂的教学内容、教学过程、考核方式进行跟踪检查,形成课程目标达成情况评价。建立实践教学管理制度,遴选校内教师与优秀中学教师组成“双导师”队伍,指导师范生教育实习;加强对实习学校的考察,遴选高质量实习基地,尽量选取给予实习生上课机会多、指导教师认真负责的省市示范学校作为实习基地。针对毕业论文管理工作,要求学生严格按照毕业论文的要求及程序完成,高质量完成物理学专业师范生在校“最后一课”。