计划生育政策调整对高校女教师职业生涯发展影响研究

作者: 王玲玲 杨双竹 吴文慧

基金项目:

江西省教育科学规划项目“二孩政策下高校育龄女教师职业发展困境与对策研究”(21YB079).

作者简介:

1.王玲玲,女,浙江浦江人,东华理工大学经济与管理学院讲师,主要从事教育经济与管理研究;

2.杨双竹,女,江西九江人,东华理工大学会计专业硕士研究生,主要从事教育经济与管理研究;

3.吴文慧,女,江西赣州人,东华理工大学会计专业硕士研究生,主要从事教育经济与管理研究.

摘 要:近年来,基于我国人口结构的变化,生育政策由独生子女政策调整为全面三孩政策。女性作为生育的主体,计划生育政策的调整也对其职业发展带来一定影响。以东华理工大学育龄女教师为研究对象,采用Likert5分量表法,通过实证分析了计划生育政策调整背景下,生育对育龄女教师职业发展的影响机理,研究发现工作冲突、组织支持、竞争能力、职业晋升意愿以及自我认知都会影响高校女教师的生育意愿,而生育带来的连锁反应又会对其职业生涯发展产生影响。最后,从政府、学校、家庭、个人等层面提出对策与建议,以期优化女教师的职业发展。

关键词:生育政策;高校女教师;职业发展

中图分类号:G459

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2023)09-0011-08

一、引言

近年来,低生育率与老龄化并存成了我国人口新常态,该常态给我国的社会发展等带来巨大压力,为了缓解这一压力,我国生育政策在不断调整。2015年,我国正式放开二孩政策,即一对夫妻可生育两个小孩,结束了我国实施了35年的“独生子女”政策;2021年,我国生育政策进一步优化,实施一对夫妻可生育三孩政策。从独生子女到全面二孩政策、全面三孩政策不仅“在宏观层面上产生了社会效应”[1],对育龄女性的微观群体也有重大影响。同时,在我国现行的教育体系中,“高校女教师在教师队伍中发挥着重要作用”[2],而育龄高校女教师也承担着家庭的生育责任。“全面三孩政策的调整意味着生育政策的放松,生育责任也让高校女教师的压力越来越重”[3],但超长的孕期对其职业发展也会产生一定影响。在现有的研究中,较少学者关注计划生育政策调整对女性职业发展的影响,对生育政策调整给高校女教师职业发展带来的影响的探讨则更少。因此,本文将研究生育政策调整背景下,生育对育龄高校女教师职业生涯的影响,并对如何支持高校育龄女教师职业发展提供建议。

二、理论模型建构

(一)高校女教师职业发展影响因素

高校女教师由于其职业特性及性别特征,在“职业生涯发展中受到诸多因素的共同影响”[4]。为探究生育在女教师职业生涯中的影响机制,本文构建评价高校女教师职业生涯影响因素的理论模式,将对此产生直接影响的因素总结为专业知识、生理、心理以及家庭四个方面。

1.专业知识因素

高校教师主要以脑力劳动为主,通过输出专业知识,为学生授业解惑。作为教师,特别是高校教师需要较高的专业知识储备。高校教师基本都是高学历,在成为教师之前已经接受了多年的高等教育,掌握了丰富的知识,但在这个知识更新速度飞快的时代,需要不断地更新、积累新知识。但不可否认的是,“女教师生育后会产生生理上的知识退化”[5],正所谓“十月怀胎”,长时间的孕期使女性不仅承受着巨大的生理压力,还会伴随各种孕期综合征,给心理带来巨大负担。因此,“孕期女性容易产生注意力不集中的情况”[6],对于女教师来说积累的知识也会出现短暂的遗忘。同时,她们在怀孕、生产、哺乳期间将太多的时间精力花在孕育上面,没有充足的时间和精力去学习新的知识,无法及时更新新的专业知识储备。因此,高校女教师在生育后回归职场时容易因太久未接触专业知识,导致工作效率降低。专业知识更新速度缓慢、工作绩效降低使得“高校女教师在生育后回归职场失去了竞争力”[7],对其未来的职业竞争、职业晋升、职业发展等带来较大的不利影响。

2.生理因素

身体是知识与能力输出的载体,而教师的工作主要以知识输出为主,且需要长时间的站立,这对思维的集中以及身体负荷有较大要求,因此身体素质是高校女教师保持高效率工作的重要保障,良好的生理因素对高校女教师生育后职业生涯也会产生重要影响。高校教师一般对学历有较高的要求,因此,大部分高校女教师都是硕士毕业,甚至有部分女教师是博士毕业,在她们硕博毕业后年龄就相对较大,再加上毕业后忙于找工作,很多女教师因此错过了最佳生育年龄,而年龄越大生育对身体的影响越大。根据相关研究,高龄产妇的孕期并发症和不适感会高于最佳育龄期孕妇,而“这些不适感会对女教师的身体产生影响,从而影响其工作效率和完成度”[8]。同时,高校女教师在生育后回归职场,但其身体素质很难恢复到以前,身体的恢复和免疫力的下降会导致其身体素质的下降;在回归职场后,不仅要处理自己的工作,下班后还需要哺育小孩,花费大量的精力体力,对女教师的消耗较大,导致其精力分散,体能透支,“生理上巨大负荷进而也会直接影响到正常的工作时间与工作效率”[9]。除此之外,高校女师的工作主要为课程教学和课题研究,课程教学需要站着上课并不断讲话,对女教师的精力消耗很大,而课题研究更是需要女教师极大精力的投入,因此,“高校女教师的工作对精力、专业知识等都有很高的要求”[10],但生育后容易导致其身体素质变差、精力下降,从而导致生育和工作的冲突。

3.心理因素

女性作为孕育的主要载体,在孕期中不仅会发生生理上的巨大改变,更要经历心理上的变化。孕育会使得女性的身体发生变化,在分娩后的数小时内雌激素和孕酮的水平急剧下降,并且怀孕后其生活方式、饮食习惯等都会发生很大的变化,女教师在怀孕、分娩、产后恢复及哺乳期的状态会和以往都不一样,这些变化容易导致孕育期的女性心理异常,如果不能及时应对和较好的调整,“容易导致心理上的焦虑、抑郁、恐惧”[11],甚至有部分女性在产后容易患上产后抑郁症。这些心理上的变化不仅影响到其工作,甚至可能影响到其正常的生活。同时,对于高校女教师来说,虽然有产假,但产假时间不长,仅占整个孕产期的三分之一左右,也就意味着高校女教师在怀孕初期、怀孕中期,以及生产后还未出哺乳期就要投入工作,“短暂的休假无法让女教师从孕育带来的巨大变化中及时调整过来”[12],再加上工作上的压力,高校女教师抑郁焦虑等程度会加深,这些心理上的变化会直接反映在工作表现上,导致职业发展期望和工作态度不一致,从而产生冲突。

4.家庭因素

高校女教师除了是职场女性外,也是家庭重要成员,在家庭中也扮演着重要角色,特别是生育后又承担了母亲这一角色。受“相夫教子”、“操持家务”、“男主外女主内”等传统观念影响,加上初生儿对母亲有依赖性,所以在生育后,照顾子女的重任主要由女性承担。照顾初生儿需要耗费极大的精力和耐心,甚至需要熬夜等,这极大的增加了女性的家庭任务。当高校女教师在学校工作一天回到家不能得到正常休息,还要花精力照顾小孩时,会使高校女教师没有那么充足的精力去放到工作上。而与此同时,“高校女教师作为一个高知职业,其工作要求较高”[13],对其的期望和要求与男性或未孕育的女性一致,并不会因为其怀孕、生产而降低要求,且如果其想要在职业发展中有所突破,有晋升的空间,必须在工作中有良好的表现。因此,一边是高的职业要求,一边是沉重的家庭任务,使得“高校女教师无法在职业发展和家庭任务中平衡”[14],两种任务的意识冲突导致高校女教师必须在两种情境中做出艰难的选择。

(二)研究假设

通过上述分析可知,高校女教师的职业生涯与这些直接因素息息相关,而生育则会同时作用于这四项因素:即女教师长时间无法进行教学活动而导致知识退化,身体因生育发生巨大变化,心理承受巨大压力以及孕后母亲责任的承担,最后对她们的职业生涯产生影响。生育政策的调整让女性的生育责任更加重大,基于此,文章提出以下假设:

H1:生育政策的调整会使高校女教师难以同时兼顾工作与家庭,从而对其职业生涯发展产生影响。

H2:生育政策的调整不会对高校女教师的职业生涯发展产生影响。

三、实证研究设计

(一)问卷设计

为调查生育政策调整下生育对育龄高校女教师职业的影响,本文首先设置了问卷调查,问卷设置是为了解高校女教师基本信息以及女教师关于生育对职业生涯影响感知,采用Likert5点评分式计分:1表示非常不同意、2表示不同意、3表示中立、4表示同意、5表示非常同意。问卷主要分为三部分,第一部分主要调查研究对象的年龄、受教育程度、岗位类型、职称、生育年龄、是否有二胎生育打算、有无父母支持等背景信息。第二部分是量表主体,从职业发展动力、职业发展投入、职业发展机会、职业发展速度及职业发展环境等方面进行问题设计,分析“全面二孩”政策背景下生育对高校女教师职业发展的影响。其中,测量直接影响的是职业发展动力和职业发展投入;测量间接影响的是职业发展速度和职业发展机会;职业发展环境则表现为就业单位为女教师职业发展提供的平台支撑与保障。第三部分是开放性问题:收集调查对象针对“为实现高校女教师职业生涯的更好发展”提出的宝贵意见和建议。

(二)数据收集与描述统计

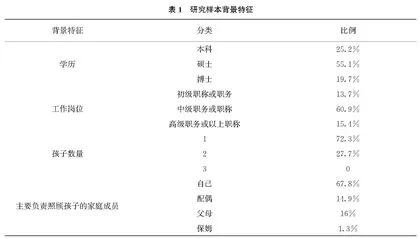

本次问卷通过问卷星发布,基于问卷星后台搜集数据,筛选问卷,对问卷数据进行分析处理。研究样本的基本人口学特征如表1所示,其中,研究对象的学历以研究生学历为主,本科学历仅占25.2%;工作岗位分布上,初级职务或职称和高级职务或以上职称占比较小,而中级职务或职称高达60.9%,为主要研究对象;在家庭小孩数量上,一孩家庭总占比82.3%,二孩家庭远低于一孩家庭数量,仅占27.7%,而在被调查的女教师中没有已生三孩的,且半数以上一孩家庭未来没有二胎或三胎的生育打算,可见在目前的快节奏生活环境下,孕育和培养一个小孩都会给家庭带来巨大压力;根据调查显示,照顾孩子的家庭成员以自己照顾孩子为主,占比为67.8%,其次是父母和配偶照顾,分别是16%和14.9%,最低的是保姆看护,仅为1.3%。

四、实证分析

(一)因子分析检验

为了验证所有潜变量的测量题项是否具有内部一致性,首先对问卷调查获取的数据进行了项目分析,发现所有题项均达到显著性水平,无需剔除质量差的指标。其次对问卷中的量表题项进行信度和效度检验,在信度检验方面,Cronbach’sAlpha系数是0.754,根据相关标准,一般认为信度系数在0.6-0.7范围内属于可接受水平,大于0.7最好,所以此次问卷调查量表的信度较好,可靠性较强。在效度检验中,采用因子分析进行检验,根据检验结果,得到KMO的值为0.658,高于可接受水平0.6,Bartlett球形度检验显著性水平为0.000,符合显著性水平小于0.5的要求,效度较好。通过对问卷中的量表题进行探索性因子分析,进行多次重复循环,删除因子载荷小于0.4的题项及不合理题项,最终量表题留下20个相关性较强的题项。

(二)差异性分析

被解释变量Y表示高校女教师有关生育对职业生涯影响的总体感知(量表第二部分),自变量X则代表教师的个体特征,通过单因素方差分析对变量统计与各维度间的差异进行分析。分析结果显示(表3),“不同职称”“受教育程度”及“是否为独生之女”等差异性分析中P值都大于显著性水平(0.05),这意味着这些个体特征虽然不同,但在生育对职业影响的感知上不存在显著差异。尽管他们的职称不同、受教育不同但她们在生育对职业发展影响的感知上达成共识。

(三)高校女教师生育对职业发展的影响因素研究

1.相关性分析

如表4所示,根据自变量与因变量(生育对职业生涯影响的感知)Pearson相关性数据可以看出,与影响感知的相关性最大的是组织支持保障(r=0.545),且呈显著正相关,其次是工作家庭冲突(r=0.540),然后是竞争能力维持(r=0.538),而自我角色认知与影响感知的相关性相对较低(r=0.498)。根据结果可以判断:高校女教师在生育后有许多因素会影响其职业发展,怀孕、生产导致长时间脱离工作,知识发生退化,加上职业竞争越来越大,重返岗位后,能否维持竞争利力,与同岗位职员是否有同等的晋升计划成为女教师担心的问题。同时由于传统理念“男主外,女主内”,认为女性应承担更多的育儿任务,这无形中给女教师带来更大的压力,工作家庭的冲突对女教师的生理和心理都带来较大的影响,从而也影响了其在工作上的表现。面对家庭和工作的双重压力,更容易导致女教师职业晋升意愿下降,职业发展受阻。