地方公费师范生职后工作满意度的影响因素研究

作者: 曾令阳 孔艺

基金项目:

本文系福建省教育科学规划2021年基础教育高质量发展重点专项课题“教育现代化时代福建省中小学教师队伍高质量发展研究”(立项批准号:FJWTZD21-11,福建德旺基础教育研究院资助)的研究成果.

作者简介:

1.曾令阳,女,贵州毕节人,教育学硕士,贵州省织金县特殊教育学校教师,主要从事教师教育研究;

2.孔艺,女,湖北仙桃人,博士,硕士生导师,华中师范大学生命科学学院副教授,主要从事中小学科学教育、教师教育研究.

摘 要:为探究在职公费师范生工作满意度的影响因素,以“自我效能量表”“工作满意度量表”和“职业认同量表”为研究工具,从福建省随机选取575名在职公费师范生进行调查研究,数据分析采用t检验、单因素方差分析、相关分析和回归分析。结果表明:(1)在职公费师范生自我效能感和职业认同较高,工作满意度中等;(2)在职公费师范生的自我效能感、职业认同和工作满意度在性别、婚姻状况、职称、周课时和月工资等变量上存在显著差异;(3)自我效能感、职业认同和工作满意度间相互存在显著预测作用,职业认同在自我效能感对工作满意度的影响中起部分中介的作用。为了提高职后公费师范生工作满意度,应全面提升自我效能感,提升职业认同增加工作满意度。

关键词:自我效能感;工作满意度;职业认同;公费师范生

中图分类号:G451

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2023)09-0019-10

一、研究背景

公费师范生培养是保障我国基础教育阶段教师队伍高质量发展的基础,是推动教育公平、促进教育均衡发展、贯彻教育扶贫战略方针的有效途径[1]。自2007年教育部直属师范大学实施“师范生免费教育”政策(已于2018年调整为“师范生公费教育”政策)以来,各省(自治区、直辖市)陆续开始实施地方师范生公费教育政策,该政策以优化乡村教师质量为主要目标,通过吸引、培养大批优秀教师,保证乡村教师的供给水平,促进城乡教师资源的均衡配置[2]。以福建省为例,针对该省小学、幼儿教师队伍性别结构矛盾突出、男教师稀缺的现状,2015年福建省教育厅出台《福建省师范生免费教育试点办法(试行)》,在福建师范大学、闽南师范大学、闽江师范高等专科学校、福建幼儿师范高等专科学校以及泉州幼儿师范高等专科学校等五所院校分别开展小学师范男生免费教育试点和幼儿师范男生免费教育试点。教师职业认同是公费师范生从事教育职业的基础,“公费师范生必须对未来从事的职业秉持深厚的职业情感”[3]。然而研究表明,职后公费师范生工作满意度较低

[4]、职业认同度不高[5]且职业认同对公费师范生职后工作满意度存在影响[6]。另外,大量研究表明教师自我效能感与职业认同和工作满意度存在显著的相关关系,即教师自我效能感越高,工作满意度越高[7]、职业认同感越强[8]。因此,本文以福建省职后公费师范生为研究对象,探讨自我效能感、工作满意度与职业认同的现状,分析不同人口学特征下职后公费师范生自我效能感、工作满意度与职业认同的差异性,通过提出研究假设,探索职业认同在自我效能感与工作满意度间的作用及影响工作满意度的因素

教师自我效能感作为促进教师自主发展的内在动力机制,“是指教师对教育价值、对自己做好教育工作与积极影响儿童发展的教育能力的自我判断、信念与感受”[9]。研究表明,教师的自我效能感与职业认同

[10]、工作满意度呈现显著正相关[11]。基于此,提出假设1:自我效能感对职后公费师范生的工作满意度有显著作用。假设2:自我效能感对职后公费师范生的职业认同有显著作用。职业认同是指个体对所从事职业的积极认知和肯定性评价。“教师职业认同的核心是教师对其职业的感知与体验,包括对教师职业的性质、特点、价值、需求、情感等方面形成的体验和认知”[12]。研究表明,职后公费师范生教师职业认同与工作满意度之间存在显著正相关

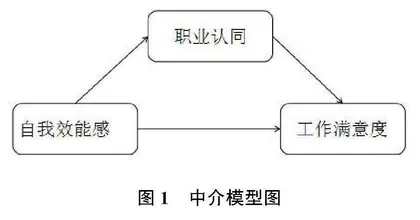

[6],职业认同在自我效能感与工作满意度间发挥中介作用[13]。据此提出假设3:职业认同对职后公费师范生的工作满意度有显著作用。假设4:职业认同在自我效能感与工作满意度间具有中介效应。综上,研究建构了职后公费师范生职业认同的中介模型图(见图1)。

二、研究设计

(一)研究对象

研究采用典型调查随机抽样法对福建省577位职后公费师范生进行调查,共发放问卷577份,收回有效问卷575份,有效率为99.7%。测试样本量超过题项数十倍,符合测验基础标准。样本基本情况为:男性262人(45.6%),女性313人(54.4%);420人(72.9%)已婚,155人(27.1%)未婚;学历方面,155人(26.9%)为大专及以下,417人为本科(72.6%),3人为研究生(0.5%);职称方面,二级及以下教师有206人(35.8%),一级教师有308人(53.6%),高级及以上教师有61人(10.6%);教龄方面,小于5年有157人(27.3%),6—10年有32人(5.6%),11—20年有44人(7.6%),大于20年342人(59.5%);251人(43.7%)为班主任,324人(56.3%)为非班主任;140人(24.3%)未教授多科目,317人(55.2%)教授2—3个科目,118人(20.5%)教授4个及以上科目;课时方面,12课时及以下有243人(42.3%),13—16课时有280人(48.7%),17课时及以上有52人(9%);月工资方面,3000元及以下有88人(15.3%),3001—5000元有252人(43.8%),5001—6000元有235人(40.9%);学校所在地为市区的教师170人(29.6%)、县城166人(28.9%),乡村239人(41.5%)。

(二)研究工具

本研究3个潜变量均采用成熟量表,所有潜变量均采用5点正向计分。

1.自我效能感

采用Megan Tschannen-Moran等人(2001)编订的自我效能感量表[14]。该量表包括3个维度,即教学策略效能感、班级管理效能感和学生参与效能感,共12个题项。本研究中量表的Cronbach’s α系数为0.96,KMO值为0.956,达到极其显著相关水平,表明信效度良好。

2.职业认同

采用魏淑华(2008)教师职业认同量表[15]。该量表包括4个维度,即职业价值观、角色价值观、职业归属感、职业行为倾向共18个题项。本研究中量表的Cronbach’sα系数为0.942,KMO 值为0.948,达到极其显著相关水平,表明信效度良好。

3.工作满意度

工作满意度量表根据胡咏梅(2007)[16]教师工作满意度量表改编。首先,将教师对同事和师生关系的满意度合并为教师对人际关系的满意度。其次,删除教师对学校后勤人员的工作态度,修改为教师对领导关系的满意度。最后,增加教师对学校声誉满意度题项,得到教师对学校口碑、学校课题研究和学校获得国家政策支持三个新题项。量表最终包含六个维度,即教师对学校领导与管理、发展环境、付出与回报的合理性、自我实现、人际关系、学校声誉的满意度,共20个题项。本研究中量表的Cronbach’s α系数为0.965,KMO 值为0.96,达到极其显著相关水平,表明信效度良好。

(三)数据分析

研究采用SPSS 22.0进行独立样本t检验、单因素方差分析、相关分析、回归分析。采用AMOS 24.0检验模型拟合度。为保证数据呈正态分布,采用K-S(Kolmogorov-Smirnov)进行检验,结果发现模型呈正态分布(p<0.001)。

三、研究结果与分析

(一)描述性统计与相关分析

职后公费师范生的职业认同、自我效能感以及工作满意度的平均值与标准差分别为4.167(0.552)、4.106(0.691)及3.730(0.756)。由此可见,职后公费师范生的自我效能感和职业认同处于较高水平,工作满意度则处中等。相关分析表明,自我效能感与职业认同(r=0.538,p<0.01)、工作满意度(r=0.454,p<0.01)均呈显著正相关,职业认同与工作满意度显著正相关(r=0.574,p<0.01)(表2)。

(二)不同人口学特征在各变量上的差异性分析

1.性别、婚姻与是否担任班主任对教师自我效能感、职业认同与工作满意度的差异

采用t检验发现,性别与婚姻两个变量在三个量表上均存在显著性差异。表现为女教师显著高于男教师,已婚教师高于未婚教师。是否担任班主任仅在工作满意度量表上存在显著差异,表现为非班主任教师的工作满意度显著高于班主任教师,自我效能感与职业认同不存在差异(表3)。

2.职称、课时、工资等变量对教师自我效能感、职业认同与工作满意度的差异

单因素方差分析表明,教师的职称、课时、工资在三个量表上完全存在显著差异,教龄、学校办学地、是否教授多学科存在部分显著差异,学历不存在差异。多重检验发现,一级职称教师得分显著高于高级教师和二级教师。说明并非职称越高,教师自我效能感、 工作满意度与职业认同就越高。

12课时及以下教师得分显著高于13—16课时教师,13—16课时高于17及以上课时教师,说明课时越多教师自我效能感、工作满意度与职业认同越低。月工资5001—6000元教师得分显著高于3001—5000元和3000元及以下教师,说明月薪越高,自我效能感、职业认同和工作满意度越高。

15年教龄以上教师自我效能感与职业认同得分显著高于6-15年与不足15年教师,其他方面无显著差异,说明教龄越长,教师自我效能感和职业认同越高。学校所在地为市区、县城的教师职业认同得分均显著高于乡村学校教师,说明教师职业认同受学校办学地影响。教授科目数量方面,教授4科目及以上教师的职业认同、工作满意度低于教授单科目教师与2—3个教师,说明教师教授科目越多,职业认同与工作满意度越低。学历方面的显著性概率值均大于0.05,不存在显著性差异(表4)。

(三)中介模型检验

采用AMOS24.0建构结构方程模型,以自我效能感为预测变量,工作满意度为结果变量,职业认同为中介变量探索三者间的关系。模型修正后拟合指数为X/df=3.986,RMSEA=0.076,RMR=0.021,GFI=0.929,AGFI=0.90,NFI=0.961,IFI=0.969,CFI=0.969,是一个可接受模型。采用Hayes编制的SPSS宏中的Model4(Model4为简单的中介模型),在控制性别、婚姻状况与是否担任班主任的情况下对职业认同在自我效能感与工作满意度之间的中介效应进行检验。结果表明,自我效能感对工作满意度的预测作用显著(B=0.469,t=11.033,p<0.01),假设1通过验证。当加入中介变量后,自我效能感对工作满意度的直接预测作用依然显著(B=0.215,t=4.869,p<0.01)。自我效能感对职业认同的正向预测作用显著(B=0.403,t=13.757,p<0.01),假设2通过验证。职业认同对工作满意度的正向预测作用也显著(B=0.629,t=11.490,p<0.01),假设3通过验证(表5)。此外,自我效能感对工作满意度的直接效应及职业认同的中介效应的bootstrap95%置信区间的上、下限均不包含0(表6),说明职业认同在自我效能感与工作满意度间具有部分中介作用,假设4通过验证。表现为自我效能感不仅能直接预测工作满意度,还能通过职业认同的中介作用预测工作满意度。该直接效应(0.215)和中介效应(0.254)分别占总效应(0.469)的45.93%和54.07%。