建国初期东北民族师范教育探究

作者: 郑志达 王香

基金项目:

渤海大学国家安全研究院重点项目阶段性成果(项目编号:XK20213532-6).

作者简介:

1.郑志达,男,渤海大学历史文化学院研究生,主要从事中国近现代史研究;

2.王香,女,历史学博士,渤海大学历史文化学院副教授、硕士生导师,主要从事中国近代社会史、东北地方史教学与研究.

摘 要:民族师范人才的培养是振兴少数民族教育的基础。东北地区是满族、蒙古族、朝鲜族、鄂伦春族、达斡尔族等少数民族的重要聚居地。建国初期各族人民的受教育水平相对较低,为帮助少数民族地区教育的发展,东北地区在民族师范学校建设、学生培养和就业指导等方面加大力度,培养了大批师范人才,为东北地区民族教育的发展奠定了重要基础。

关键词:建国初期;东北少数民族;师范教育

中图分类号:K251

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2023)09-0049-07

民族教育是我国教育体系的有机组成部分,是我国民族工作的重要方面,也是在新时代铸牢中华民族共同体意识的重要基础。师范教育通过培养下一代,成为联结现在与未来之间的桥梁,它是教育持续发展的不竭动力。[1]因此,在中国这样一个多民族国家,民族师范教育是各民族不断前行且不落后时代的重要动能,是保证民族蓬勃发展的重要活力。尤其是在少数民族地区,民族师范教育将为其提高教育水平和持续发展起到更为重要的作用。东北地区在历史发展中,满、蒙、回、鄂伦春等少数民族纷纷在此定居,形成多民族聚居样态。新中国成立后,东北民族教育开启了新的征程,“各少数民族均有发展其语言文字、保持或改革其风俗习惯及宗教信仰的自由,人民政府应帮助各少数民族的人民大众发展其政治、经济、文化、教育的建设”[2]。随着民族教育的不断发展,在教育实践中也不断推动对民族教育的研究。在民族教育这个广阔的空间中,通过对实践中出现的诸多问题进行分析研讨,使我国民族教育问题不断取得更适合于解决中国问题的研究成果,并不断推动民族教育的自我革新与发展。本文将聚焦于民族教育与师范教育的交叉点上,以考察东北少数民族师范学校建设、学生培养与学生就业三方面为基础,分析其历史局限及其重要意义,为新时代民族师范教育的发展提供经验与借鉴。

一、建国初期东北民族师范学校建设

师范学校是培养师资的摇篮,民族教育的繁荣离不开民族师范学校的建设与发展。日本投降后,中国共产党在东北解放区开始恢复民族教育。中华人民共和国成立后,召开了多次民族教育会议,集中讨论了民族师范学校的发展任务,东北地区各个少数民族的师范教育开始蓬勃发展起来。

在东北地区的各个民族中,朝鲜族拥有自己的语言和文字,同时教育水平相对较高,加之东北地区的朝鲜族人口众多,因此朝鲜族师范教育走在了其他民族的前列,十分具有代表性。在建国之前,东北各地已经举办了朝鲜族师范班或者教师训练班。解放初期成立的延边师范学校,到1949年建国时已经成为了正规的中等师范学校。1958年成立的延边汉族师范学校在第二年并入延边师范学校,并在此后成为培养汉朝两族小学教师的联合师范学校。1959年至1966年每年招收朝鲜族学生4个班,还举办一年制朝鲜族幼儿教养员班和一年制朝鲜族在职教师训练班[3]。1952年以原辽东省通化朝鲜中学附设的师范班和辽阳师范学校附设的朝鲜族汉语专修班为基础,在清原县成立辽东省清原朝鲜师范学校。合并后的辽宁省于1956年设立朝鲜族函授师范部。同时,以松江省的尚志朝鲜中学附设的师范班为基础成立的松江省朝鲜师范学校,在合省之后也于1956年设立函授师范部。这样就进一步扩大了对朝鲜族师范人才的培养,为朝鲜族源源不断的输送教育人才。延边大学是东北在建国后最早设置的民族高校之一,在1958年之前是单一的民族学校,仅从朝鲜高级中学中招生,这就为朝鲜族培养了高级师范人才,对朝鲜族教育发展的意义重大。

新中国成立后,内蒙古自治区为培养师资,提出了大力发展中等师范学校和高等师范院校的建议。具体措施如优先发展师范教育、先数量后质量、先培养后提高、从不正规到正规、大胆提拔使用等[4]。东北地区为了解决蒙古师资奇缺的问题,借鉴了内蒙古自治区的相关举措,并采取自培、代培、招聘和开办蒙古师范学校等办法积极组建蒙古族教师队伍[5]。在蒙古师范学校的办学方面,建国之前,在嫩江省就建立了嫩江省立蒙古师范学校,为建国后蒙古师范教育的发展奠定了基础。1951年黑龙江省文教厅举办了蒙古语师资训练班。1954年,黑龙江蒙古师范学校改名为齐齐哈尔民族师范学校,成为黑龙江省培养内蒙古师资的重要基地[6]。除了通过自培之外,吉林省积极与内蒙古自治区的蒙古族师范院校建立代培机制。1956年,前郭县共选派大中专生42名,送往内蒙古师范学院代培[5]。到80年代,东北其他省份也与内蒙古各师范学校建立代培关系,成为培养东三省蒙古师范人才的重要方式之一。

达斡尔族、鄂伦春族、鄂温克族等民族也都建立了相关的师范学校。齐齐哈尔民族师范学校和扎兰屯纳文中学从建国以来为达斡尔族培养了大批新型人才,截止到1966年,两所学校为大专院校输送了达斡尔学生300余人,其中有大批教育和技术人才。同时该校也有鄂伦春、鄂温克、赫哲等其他各少数民族的学生共700多人,其中师范生有200余人。满族虽是东北地区人口众多的少数民族,但根据清末以来满族使用汉语言文字和满汉子弟长期同校学习的实际情况,没有专设满族学校。建国后40年间,满族教育发展与汉族及全国教育的发展是同步的,学制和课程设置也是相同的[7]。

二、建国初期东北民族师范学校的招生与培养

少数民族师范学校作为培养少数民族师范人才的摇篮,民族师范学校的招生特别重要。东北地区为促进少数民族师资的发展,在民族师范学校的招生政策、课程设置等方面在遵循教育部对师范学校基本规定的基础上,进一步凸显民族性,以推动民族师范人才的培养。

(一)从宽录取的招生政策

1951年,中央人民政府政务院批准了《培养少数民族师资实行方案》,《方案》指出:“各少数民族学校和师资训练班以招收该地区少数民族学生为主,同时也可以招收一部分适合做少数民族教育工作的汉族学生,这些汉族学生必须学习有关的少数民族语文。”[8]在普通大中专招生时,国家针对少数民族实行了“同等分数优先录取”的政策。教育部在1950年发布的《关于高等学校1950年度暑假招考新生的规定》指出,“兄弟民族学生考试成绩稍差,得从宽录取”,首次明确了高考招生对少数民族考生的优惠政策[9]。根据1952年颁布的《师范学校暂行规程》,在师范学校招收学生时,应对少数民族青年在入学年龄、入学资格方面给予适当照顾[10]。

在东北地区,上述政策得到了因地制宜的落实。满族师范教育虽与汉族基本相同,但在学校招生中依然注意了民族成分。例如,辽宁省规定考生以自治县为县籍每人总分照顾10分,散居各地的满族学生录取分数总分加5分,或同等条件下优先录取满族考生的办法。黑龙江省也有这样的优惠政策[7]。其他少数民族在进入各师范学校时也采取了相应的降级录取或者优先录取的办法。如在蒙古族师范学校的招生过程中,就基于蒙古族高中毕业生很少的情况,师范学校降格招收初中毕业生,根据教育基础不同安排不同的学制,实施长期或短期的训练。各种民族招生政策的落实为促进少数民族师范教育的发展,提高少数民族整体的受教育水平具有重要意义。

(二)全面发展各类学制

学制是实施学校教育的基本制度保障,是教育制度的主体[11]。1952年教育部发布《师范学校暂行章程》,规定师范学校的修业年限为3年,师范学校设师范速成班,修业年限为1年[12]。但少数民族整体发展情况和受教育情况相比汉族相对落后,这就决定了为培养不同层次的师范人才,在不同类型的师范学校设置不同学制,在同一个师范学校内设置不同学制的层次。在东北地区,根据各民族自身情况的不同,设有初级普通师范班和简易师范班。总体来看,既有全日制的初师、中师、简师班等,同时也不乏非全日制的函授班形式。

初师班由于招收的都是小学毕业生,基础相对较差,因此培养时间长,毕业生业主要担任初小教师,如清原朝鲜族师范学校、嫩江省立蒙古师范学校等就设有初师班;中师班一般招收初中毕业生,是高小教师的重要来源,如开源朝鲜中学、阜新市蒙古族中学等都在一定时期附设中师班;简师班招收的基本是初中毕业生,基础相对较好,修业年限为1年,如辽东省清源朝鲜族师范学校、阜新市的蒙古族中学等均附设了简师班,以满足快速培养师资的需要。

除了全日制学校之外,函授师范教育也有了一定的发展,各函授师范部也根据学生的基础不同设置了三年函授班和两年函授班。1956年牡丹江市朝鲜师范学校就增设了函授部,中师函授学制三年,共办了2期,学院有1700人[6]。1955年阜新市蒙古中学也成立了蒙文中师函授部[13],对已经在职的教师,为提高其水平还举办了在职小学教师轮训班。非全日制作为一种补充的培养方式,为无法全日制从事师范学习的人们提供了选择。非全日制与全日制教育相结合,共同为东北地区培养了大批民族师范人才。

(三)兼具民族性与师范性的课程设置

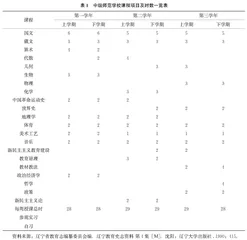

课程在学校教育中处于核心地位。各地各级少数民族师范学校的课程设置一般以中央人民政府教育部的相关规定为基础进行制定。1949年,《东北区师范学校暂行实施办法》发布,对中级师范学校课程和课时数做了具体安排,下表可见一斑:

由上表可知,师范学校的科目设置十分全面,包含文、史、哲、艺各个方面,对促进建国初期学生整体知识水平的全面发展有重要意义,在课程设置中也包含了教育原理和教学法等教育类课程,对于推进师范人才培养具有积极意义。

1951年,教育部召开了民族教育的第一次全国会议,明确了发展少数民族教育的方针。会后,黑、吉、辽三省分别召开了相应的会议并指出:“根据各民族散居的特点,对民族学校的设置布局、班级学额、教师编制和经费等按实际需要适当改变标准,给予支持。”[3]1952年,教育部颁布了《试行师范学校暂行规程》,师范学校和初级师范的教学计划分为四年和三年两种,东北三省执行三年制教学计划[5]:在该教学计划中,设置有语文、数学、自然、地理、历史、音乐、体育、美术等八个学科的基本知识及其对应教学法的相关课程,同时设置有心理学、教育学、体育卫生等相关的教育专业课,课程设置逐渐趋于完善。1956年第二次民族教育会议召开之后,东北对民族师范教育做出了新调整。例如:明确了少数民族师范教育贯彻使用本民族语言教学方针;蒙古师范和汉族师范在执行同一教学计划的同时,加授蒙古语;国内朝鲜族史列入中国史部分,朝鲜历史归为世界史,凸显民族性等。这使得民族师范学校在基本学科和专业课程设置不断完善更突出师范性的同时,民族性也得到了充分体现。

(四)理论与实践相结合的学业考核机制

学生知识的学习水平需要考核来检验,考核结果也将是评定该师范学生能否在毕业后从事教育工作的重要依据。根据1952年颁布的《师范学校暂行规程(草案)》,师范学校的考核分为学业成绩、操行成绩和实习成绩三部分组成,其中学业成绩分为平时考察和学期考试,采用五分制,三分为及格;操行成绩是对学生平时行为的考察,分为甲乙丙三等,乙等为及格;实习成绩包括试教成绩和参观成绩,由实习教员和实习学校给予评定[10]。

东北各省民族师范学校根据自身具体情况设置了相关考核办法,由于师范教育的特殊性,一般分为课程考试和教育实习两部分。在课程考试方面,东北各师范学校基本采用上述五分制,并逐步推广口试,数理科采用口、笔兼试的办法。同时,鉴于师范学校中学生水平有一定差异,尤其是少数民族学生之间这种水平不均可能会放大,在考核方式上的一刀切可能会造成很多学生面临毕业困难。例如,辽宁省规定各师范学校学生若学科成绩有两门不及格者,由学校组织补习,补考1次,如仍然不合格再予留级[13]。