相对剥夺感对乡村青年教师向城性流动意向的影响

作者: 贾明胜

作者简介:贾明胜,男,山东泰安人,浙江师范大学教育学院硕士研究生,主要从事教育管理、教师教育研究.

摘 要:对乡村青年教师相对剥夺感的关注是让其“留得下、教的好”的关键。研究运用混合研究方法中的探索性序列设计方案,首先通过质性研究建构乡村青年教师相对剥夺感的具体维度,发现乡村青年教师相对剥夺感可分为群体相对剥夺和个体相对剥夺;将质性研究结果整理为相对剥夺感量表,在验证量表有较好信效度的基础上,围绕相对剥夺感这一核心变量探究其对乡村青年教师向城性流动意向的影响以及领悟社会支持在两者之间的缓冲作用。研究发现,群体相对剥夺感和个体相对剥夺感对乡村青年教师向城性流动意向均有显著的正向影响。领悟社会支持在群体相对剥夺感与向城性流动意向以及个体相对剥夺感与向城性流动意向中均能起到调节作用。

关键词:相对剥夺感;乡村青年教师;向城性流动意向;领悟社会支持;混合研究

中图分类号:G650

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2023)09-0056-10

一、问题的提出

近年来,国家高度重视乡村教师队伍建设,出台了一系列的政策向其倾斜。但据2022年《中国教育统计年鉴》数据,2021年度乡村地区仅小学阶段教师流失就高达339721人。[1]而青年教师是流失群体中的主力军。有学者通过调查发现,在农村义务教育阶段职业内流动教师群体中,青年教师占比高达78.47%。[2]对于乡村青年教师群体的关注有助于稳定乡村教师队伍建设。

现有研究多数聚焦在教师流失、离职的影响因素方面。例如,经济学视角的工资待遇,[3]社会学视角的教师形象和社会地位,[4]心理学视角的教师职业认同、心理感受,[5]文化学视角体现在教师对乡土文化的适应上。[6]但上述研究多是从应然角度进行考察,在人们眼中,乡村教师就是这样或者那样的。如人们普遍认为乡村教师的地位不高,但是问题是如何得出的?并未进一步揭示这些问题存在的内在机理。厘清问题产生的深层次根源才有助于采取针对性的方法。

相对剥夺感是指个体或群体通过与参照群体横向或纵向比较而感知到自身处于不利地位,进而体验到愤怒和不满等负性情绪的一种主观认知和情绪体验。[7]相对剥夺感失衡会引发离职、社会流动等负面后果。[8]该理论可以作为教师向城性流动意向的解释变量。但目前关于教师相对剥夺感的研究还较匮乏。本文在建构乡村青年教师相对剥夺感具体内涵的基础上,基于领悟社会支持的调节作用,探索相对剥夺感对乡村青年教师向城性流动意向的影响机制,丰富了关于教师流动研究的理论基础。据此,研究试图揭示以下问题。第一,乡村青年教师相对剥夺感的具体表现形式有哪些?第二,相对剥夺感与乡村青年教师向城性流动之间的关系是怎样的?第三,领悟社会支持能否在两者之间起到调节作用?

二、研究设计

(一)混合研究方法的使用

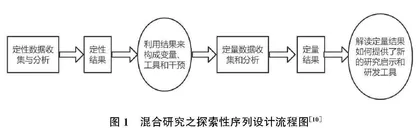

当前关于教师相对剥夺感的研究多是从社会地位、经济收入、专业发展三个维度进行研究。一方面,通过文献梳理可以发现,这三个维度对于其他群体同样适用,并未体现出乡村教师群体的特殊性。另一方面,这几个维度是从群体角度进行研究,但相对剥夺感还包括个体维度。基于此,本研究采用克雷斯威尔在其著作《混合研究导论》中提出的探索性序列设计方案。如下图所示,探索性序列设计方案共分为三个阶段。第一阶段旨在通过定性数据收集和剖析研究问题。随后第二阶段的研究涉及利用第一阶段定性研究的结果并研发测量单元或者添加新的研究工具亦或是新的实验干预。第三阶段的定量研究应用上一阶段的测量单元、测试新的研究工具或者在实验研究中使用了新的干预或者活动。[9]

因囿于已有教师相对剥夺感的维度划分过于泛化,无法窥探出教师相对剥夺感的具体内涵。因此,本研究首先通过扎根理论建构乡村青年教师相对剥夺感的表现形式。围绕着乡村青年教师相对剥夺感这一核心变量,将当前乡村教师研究主题中最为严重的向城性流动问题引入研究中。与此同时,在结合文献的基础上,探索领悟社会支持在相对剥夺感和向城性流动意向之间的缓冲作用。可以看出,探索性序列设计方案与本研究具有较强适切性。

(二)质性研究设计

1.研究对象的选取

本文首先运用质性研究方法,以研究者本人作为研究工具,通过社会互动对其行为与意义建构获得解释性理解。[11]研究采用目的性抽样与方便性抽样相结合的方法,在2023年4—7月完成访谈数据收集工作,从山东、河南及浙江地区抽取了12位乡村青年教师作为研究对象。因乡村学校教师男女比例过大,故抽取的青年女老师较多(N女=9,N男=3);结合关于青年的限定,年龄介于22—35岁。其中的3位访谈对象具有乡村—县城双重教师工作经历,使访谈资料的信度具有一定的可靠性。研究对象信息如表1所示:

2.访谈编码

访谈完成后,通过NVIVO 12软件对访谈信息进行编码。值得一提的是,编码方式并非完全按照“扎根理论”范式,而是介于预定式和归纳式之间。[12]这种收集资料的方式虽有预先设定的分析框架,但并非僵硬的将访谈资料塞进框架,而是仍对资料持开放态度。具体编码结果如表2所示。

(三)量化研究设计

1.理论假设

(1)相对剥夺感与向城性流动意向

从地域空间来看,教师职业内的流动包括降级流动(城市到农村)、平级流动乡镇到乡镇或者县城到县城、升级流动(乡镇到地级城市或省会城市、县城到省会城市)。本研究中的向城性流动为乡村青年教师在职业内由乡镇向地级城市及地级以上城市流动的价值判断和价值选择的过程。相应的,向城流动意向指的是乡村教师在职业内由乡镇向地级城市及地级以上城市流动的意愿。

在相对剥夺感研究领域,卢西曼在其1966年发表的《相对剥夺与社会公正——20世纪英国社会不平等态度研究》一文中,[13]首次区分了相对剥夺感的个体与群体维度,即所谓个体相对剥夺感与群体相对剥夺感。

群体相对剥夺感是个体以所在群体的身份与另一群体相比较。关于群体相对剥夺感对人口社会流动影响的文章已取得丰富的进展,而教师群体相对剥夺感的文章也有涉及。陈炜等人在相对剥夺感的视角下对农村流动人口问题的研究中指出群体相对剥夺感会促使人们谋求社会流动以减轻剥夺感并取得社会经济地位。[14]贾盼盼将群体相对剥夺感划分为物质利益、职业发展机会及职业声望三个维度,并通过调查研究发现群体相对剥夺感对农村教师的向城性流动意向有显著的正向影响。[15]根据以上研究材料可以推断群体相对剥夺感对农村教师的向城性流动意向是有影响的。因此,提出本研究的第一条研究假设:

H1:群体相对剥夺感对乡村青年教师向城性流动意向具有正向影响

个体相对剥夺感所作的是人际比较, 指的是通过与周围其他人(如内群体其他成员或相关外群体成员)比较而感知到自身处于不利地位。这里主要是以乡村学校的领导或者同事为参照对象。目前关于个体相对剥夺感对人口社会流动影响的文章较少,教师个体相对剥夺感的材料更少,这方面的实证研究也极少。从个体相对剥夺感的其他研究主题可以推断两者间的相关关系。有学者从人力资源管理角度探讨了员工在并购(M&A)过程中对个体相对剥夺感与其离职意愿之间的关系。研究发现个体相对剥夺感能够预测员工的离职意愿。[16]此外,组织公正也是个体相对剥夺感产生的一个重要因素。组织不公正导致的相对剥夺感会降低员工的组织承诺,提高离职率。[17]根据以上材料可以推断个体相对剥夺感对乡村青年教师向城性流动意向是有影响的。据此,提出本研究的第二条研究假设:

H2:个体相对剥夺感对乡村青年教师向城性流动意向具有正向影响

(2)领悟社会支持与向城性流动意向

社会支持的概念最早在西方精神病学的相关研究中提出。我国学者肖水源将社会支持分为客观支持、主观支持以及支持利用度。领悟社会支持则是主观的社会支持,是个体在社会环境中领悟和体会到的被理解、被尊重、被支持的情感体验和满意程度。目前关于教师社会支持对于教师离职的研究已取得丰富的进展。曾练平、何明远等通过对571名中小学教师进行考察,发现社会支持能直接影响中小学教师的离职意向。[18]与此类似,唐文雯、苏君阳等人研究表明,涵盖组织支持的社会支持也能降低教师离职意向。[19]综上所述,领悟社会支持被认为是一种能够减少工作负面影响的社会心理因素。教师在工作场所感受到的社会支持会降低职业倦怠和离职意向。据此,提出本研究的第三条研究假设:

H3:领悟社会支持对乡村青年教师向城流动意向具有负向影响

文献回顾发现,学者们在相对剥夺感对流失意向或者留任意愿的影响进行研究时,并未考虑其中的调节变量。典型的外源变量如社会支持,可以考虑作为相对剥夺感和向城性流动意愿之间关系调节变量。[20]社会支持缓冲器理论模型认为,当个体受到其他因素对身心状况的负面影响时,可以通过社会支持的调节使个体保持或提高自身的身心健康水平。[21]很多研究者以此为基础对社会支持的调节作用进行了检验和探讨。有学者发现感知到的社会支持缓冲了抑郁症状与个人相对剥夺之间的关系。[22]也有学者通过对815名大学生进行问卷调查发现,朋友支持调节个体相对剥夺对基本心理需求满足与FOMO之间关系的中介作用。[23]还有学者探讨农民工群体相对剥夺感与生活满意度及社会支持的相关关系,发现社会支持对群体相对剥夺感和生活满意度的关系起调节作用,[24]因此,我们假设领悟社会支持可以调节相对剥夺感与乡村青年教师向城性流动意向之间的关系。乡村青年教师领悟社会支持感的高低调节相对剥夺感对向城性流动意向的影响的程度。研究假设如下:

H4:领悟社会支持在群体相对剥夺感与向城性流动意向间起到调节作用

H5:领悟社会支持在个体相对剥夺感与向城性流动意向间起到调节作用

2.问卷设计

相对剥夺感量表。乡村青年教师相对剥夺感测量工具采用自编量表。问卷以质性研究探索结果为基础,开发问卷《乡村青年教师相对剥夺感的内容结构量表》。该问卷包含34道题目,包括群体相对剥夺感和个人相对剥夺感。群体相对剥夺感包括五个维度,分别是社会地位、情感投入、专业发展、工作负担及子女教育。个体相对剥夺感包括四个维度,分别是价值期待、区别对待、不透明的考核及收入差距。问卷采用李克特5点计分法,得分越高表示乡村青年教师被剥夺感受越明显。检验结果显示,群体相对剥夺感及其分维度的克隆巴赫系数为0.822-0.883之间,X2/df为1.059,RMSEA为0.012,CFI为0.998,IFI为0.998,TLI为0.998。而个体相对剥夺感及其分维度的克隆巴赫系数为0.822-0.883之间,X2/df为1.333,RMSEA为0.028,CFI为0.993,IFI为0.993,TLI为0.991,这说明两量表的信效度及各维度的拟合指数较好。

向城性流动意向量表。根据朱智贤(1989)对意向活动肯定和否定或者正向和负向的两分法。在问卷选取前,参考了国内外关于离职意向与留任意愿的量表,例如魏淑华在2008年编制的《离职意向量表》,最终整理出《乡村青年教师向城性流动意愿量表》。本量表由一个维度构成,共四个题项,主要测量乡村青年教师留在乡村的利益考量,向城性流动意向的强度。问卷采用李克特5点计分法,得分越高表示乡村青年教师向城性流动意向越高。检验结果显示,向城性流动意向量表的克隆巴赫系数为0.883,X2/df为2.315,RMSEA为0.052,CFI为0.097,IFI为0.997,TLI为0.992。该量表的信效度及拟合指数较好。

领悟社会支持量表。研究在借鉴Zimet等人编制、姜乾金修订的领悟社会支持量表的基础上进行了改编。[25]前人编制的量表多用于评定个体感受到来自家庭、朋友和其他人的社会支持程度。但乡村青年教师有其特殊性。一方面,国家出台了一系列补助政策倾斜,那乡村青年教师感知到的政策支持程度以及乡村学校所给予的组织支持程度如何?另一方面,多数乡村青年教师正面临着家庭与工作交织的双重压力,那么其感受到的家庭支持程度如何?质言之,本研究将领悟社会支持改编为三个维度,分别是政策支持、家庭支持及组织支持,三个维度各包括四个题项。所有题目均采用李克特5级评分标准。得分越高反映乡村青年教师领悟到的社会支持感越高。检验结果显示,领悟社会支持及其分维度的克隆巴赫系数为0.861-0.895之间,X2/df为1.503,RMSEA为0.034,CFI为0.993,IFI为0.993,TLI为0.990。该量表的信效度及各维度的拟合指数较好。