高校”三全育人“视域下师范生师德师风协同机制建构研究

作者: 崔艳龙 邹红军

摘 要:

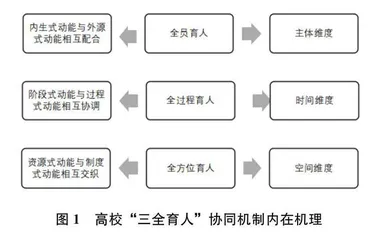

师德师风问题是近年来教育界和社会关注程度较高的话题,而师范生又是高校师德师风训育不可忽视的重要群体,从“三全育人”视域下建构师范生师德师风协同培育机制具有重要意义。“三全育人”协同机制内在机理涵括内生式动能与外源式动能相互配合“全员育人”的主体维度,阶段式动能与过程式动能相互协调“全过程育人”的时间维度,资源式动能与制度式动能相互交织“全方位育人”的空间维度。审视当下高校师范生师德师风“谁来育”、“育什么”、“怎么育”的现存之境,应科学构建“一个主导、三方配合”的全员育人机制;全力构筑“一个主题、四个阶段”的全过程育人机制;合力打造“一个中心、六个机制”的全方位育人平台增强师德师风培育实效性。

关键词:高校;三全育人;师范生;师德师风;协同机制

中图分类号:G650

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2023)11-0060-08

教育是党之大计,国之大计,教师是立教之本、兴教之源。师范生作为未来教育事业的接班人,承担着“为国育才、为党育人”的时代使命。因此,增强师范生崇德修身意识、筑牢育才使命事关师德师风建设和教育事业发展。习近平总书记十分注重教师特殊的社会地位,作出“四个引路人”、“四有好老师”、“三个传播者、三个塑造者”等一系列关于教师素质和地位作用的重要论述,强调“评价教师队伍素质的第一标准是师德师风。”[1]近年来教育部联合其他部门印发系列关于加强和改进师德师风的指导意见和大中小幼教师行为准则等文件,高度重视师范生师德培养的主体合力形成,纵向衔接、层层递进的育人机制构建,以及多部门育人资源的统筹整合。高校应从全员、全程、全方位育人视角出发解决当下师范生师德师风培育存在的多元主体未形成合力、过程环节未实现衔接、资源要素未有机联动等问题,引导师范生以德立身,以德立学,以德施教。

一、高校“三全育人”协同机制内在机理分析

构建全员、全程、全方位的“三全育人”机制体现了协同理论,师范生师德师风培育机制构建坚持协同理论指导是因为协同“使系统各游离独立的子系统按一定方式在大范围内相互联结,相互促进,从而产生新的结构。”[2]其要求系统内部各要素功能、结构、序列从无序到有序的优化整合,从而达到系统功能最大化。高校师范生师德师风培育问题不仅是学校的任务,也需要学生、家庭、社会等主体共同努力;不仅是入学和毕业两个关键阶段的教育,还需要衔接大一年级到大四年级的全程教育;不仅是校内资源的统筹整合,还需要内外资源联动。因此,考察高校“三全育人”协同机制内涵样态及运行机制,应从内生式动能与外源式动能相互配合的全员育人主体维度,阶段式动能与过程式动能相互协调的全过程育人时间维度,资源式动能与制度式动能相互交织的全方位育人空间维度出发建构协同培育机制。

(一)主体维度:内生式动能与外源式动能相互配合的“全员育人”机制

内生式动能指推动有机体发展壮大的各个子系统之间和子系统内部各要素之间交叉联系并发生作用的结构关系和联结方式。这种动能样式是推动事物发展的根本动力来源。内生式动能蕴含着育人主体和实践主体双重意涵,主要包括高校在社会合力育人中的主体地位和师范生师德孕育师风化育的主体性生成和内涵式发展。2019年教育部等部门联合印发的《关于加强和改进新时代师德师风建设的意见》指出“高校要明确将教师思想政治素质和师德师风建设作为主要职责。”师范生是未来教师行业的接班人,因此高校应当注重师德师风的培育。在高校这个大系统中又呈现出“横向协同、纵向贯穿、纵横交错”的样态,横向协同要求各类主体、各部门打破各自为政的空间域,建立群策群力、合作共治的育人机制;纵向贯穿要求各院系、辅导员、学生发挥合力,打通衔接不畅的育人渠道。从师德师风主体性生成的发展逻辑看,最重要的还是激发师范生自我修德修身意识,遵循外在道德规范要求灌输—认同—接受—内化—外化的演进规律,这是内生式动能的主要来源。外源式动能指推动事物发展的外部因素,是推动事物破旧立新建构过程的又一动力。在实践中回应时代课题是事物生成运行之源,对各要素张力的调适和维系是其内在机理,外源式动能同内生式动能结合是促使动能转化为效能的有效途径。协同理论认为“所有生物都直接或间接地相互衔接,处于复杂系统中。”[3]从社会育人大格局看,师范生师德师风培育需破解单兵作战局面,达到联合部署效果。整合育人资源,搭建实践平台,期冀得到社会、家庭以及政府相关部门配合,形成最大合力。这样从高校育人主体、师范生实践主体的内生式动能和家庭、社会、政府等部门外源式动能的主体维度解决师范生师德师风“谁来育”的问题。

(二)时间维度:阶段式动能与过程式动能相互协调的“全过程育人”机制

阶段式动能指有机体运行过程中要遵循一定的规律而展示出层层递进的发展状态。过程式动能指有机体成熟壮大过程中遵照着刺激—选择—认同—内化—外化—巩固的发展图式,赋予其持续良好运行的动力。师范生师德师风培育问题不是一蹴而就、一劳永逸的,也不是眉毛胡子一把抓不分轻重缓急的疾风暴雨式教育。任何事物的发展都是有规律的,师德师风培育问题也要从现实中寻找空间域和生长点,遵守教育规律、学生成长规律,对育人过程中出现的问题进行学理性分析和经验性总结。阶段式动能要求根据师范生不同年级分类、分段教育,以整体性视野对全程进行协同式考量,研制覆盖大一到大四、入学到毕业全过程全阶段的师德师风主题教育。针对不同年级特点,入学时对大一年级着重实行专题培训、党史校史教育,带头学习教育部以及其他部门印发的教师职业准则、师德师风改进等相关文件;对大二、大三年级实施提升式、养成式教育,通过课堂设置议题、情境体验等方式使之不断对标师德要求,反思德行不足;对大四年级主要实施社会实践教育,通过见习、实训,在处理各种实际问题时加强自身师德历练。这样从大一到大四全阶段和入学到毕业硬性规约、柔性熏染以及实践锻炼的全过程时间维度解决师范生师德师风“育什么”的问题。

(三)空间维度:资源式动能与制度式动能相互交织的“全方位育人”机制

资源式动能指维持有机体内部各系统及各要素成长的外部资源,保证其良序运行和提质增效的必备条件。师范生师德师风培育是时间继承性和空间并存性的有机统一,不是一家独唱而是百家合唱。既需高校内部各部门、各院系提供必要育人资源,保障培育目标落实落地、抓细抓小,还需同社会、政府以及其他部门发生关系,提供必要的实践平台,打通校内校外、线上线下联合育人的中的梗阻。制度式动能是为了规范事物发展,维持良好态势对其进行的硬性规约,从外部保证其沿着正确方向前行。师德师风培育除了理论教育、人格熏染、社会实践等途径,还必须以硬性制度明确引导性要求即“什么能做”、禁止性告诫即“什么不能做”。推动师德师风制度建设常态化长效化,这就从优势资源集聚整合与专项制度硬性规定的空间维度解决师范生师德师风“怎么育”的问题。

二、高校师范生师德师风协同机制建构现存问题透视

当下大部分高校以及其他育人主体关注的是如何解决在职教师的师德师风问题,而很少有从教师职业初始角色师范生的角度出发考量师德师风建设。针对部分高校育人主体尚未形成合力、育人环节有待完善衔接、育人资源亟须整合优化等问题,从“三全育人”视域出发解决聚合全员育人的迫切需要,衔接全过程育人的现实需要,实现全方位育人的联动需要。

(一)校正师范生师德师风“谁来育”的认识偏差,努力聚合全员育人的迫切需要

总书记在十九大报告中指出“加强师德师风建设,培养高素质教师队伍,倡导全社会尊师重教。”[4]大部分高校认真落实教育部及相关部门关于教师职业行为准则和加强改进师德师风建设指导等意见,但多数学校忽视了作为准教师的师范生师德师风教育问题。很少有学校将教学计划、师资队伍、师德师风建设项目以及相关资源落实到师范生师德师风培育问题上。作为部属部署师范院校以及其他省直属重点院校或许意识到这一点,已经谋划落实师德师风专项教育,但在“谁来育”这个育人主体上存在偏差。部分学校或专任课教师认为师德师风属于学生思想政治教育或者学校思想政治工作问题,应当由高校思想政治理论课教师或学校党团部门负责,而教好专业课和搞好科研工作才是自己的主要任务。更有甚者,对在意识形态领域斗争中占据制高点的思想政治教育重要性认识不足,“重智育轻德育”“重专业技能轻立德树人”现象仍然存在。从高校宏观领域看,校、各部门、各院系尚未形成育人合力,事务交叉重叠,信息沟通不畅,权责划分不明。从中观领域看,在教学计划、科研工作中尚未充分挖掘各课程的师德师风育人因素。从微观领域看,在作业布置、社会实践、实习实训等方面也未能充分融通师德师风涵育元素。此外,师范生师德师风培育问题不仅是学校的职责,学生还扮演着重要角色。目前大部分学生没有意识到自身主体的重要地位和特殊身份,未激发修身崇德的自觉性,导致主动养成良好师德的道德标杆意识欠缺。

(二)统筹师范生师德师风“育什么”的教育内容,有效衔接全过程育人的现实需要

高校要对师范生这个特殊群体进行师德师风教育,必须建立师德师范协同培育常态化和长效化机制,深刻意识到这不是一个一蹴而就而是一个久久为功的过程,应建立覆盖全体师范生大一到大四、入学到毕业纵向衔接的全过程育人机制。反观当下,部分学校进行师德师风教育时“头重脚轻”现象比较突出。对于大一新生,开展入学思想教育、校规校纪学习、师德师风专题教育,通过专题考试、调查问卷、辅导员疏导等形式动态把握学生思想状况,有效纾解学生心理问题、思想困惑。在学生大四毕业实习时,通过宣讲会、报告会、讲座等形式邀请名师经验分享、师德师风专项培训。这些措施一定程度上达到师德师风育人效果,但大多停留在开会、简单学习相关文件浅层上,师德师风教育并没有真正入脑入耳入心。对大二、大三的师范生来讲,由于同大一新生入学和大四毕业实习这两个重要阶段不同,师德师风教育出现断崖式脱节。学校并没有制定系统完善的一体式教育,在“育什么”的问题上出现脱钩。从横向层面看,学校—家庭—社会并没有形成师德师风育人合力,多数师范生主要从学校里接受零散碎片的相关教育,而在单位实习、家庭生活中少有受到教育和熏陶。这样导致凭一己之力的高校教育难以将育人效果最大化,师范生师德师风教育效果不尽人意。

(三)整合师范生师德师风“怎么育”的教育资源,合力实现全方位育人的联动需要

师德师风育人之要在落实,建设图谱之好在协同。高校师范生师德师风教育应整合心理疏通、教学科研、网络监管、管理服务、考核监督等资源,形成全方位联动育人的开放型平台。但由于高校对师范生师德师风教育认识不足以及人事、教务、学生处等部门协调性不够,集聚优势资源进行全方位育人面临不少问题。从高校内部系统看,高校已经形成了完善的集教学、科研、后勤、管理等一体式的育人体系。但目前大部分学校并没有将师范生的师德师风教育纳入人才培养体系,导致在育人主体部门中缺失。目前高校各单位各部门有着较为固定的职能和人员配置,很难随意将师范生师德师风培育问题下放给一个单独部门,加上各单位各学院由于职能划界不同,所以在实际工作中也会产生各自为政的情况。从社会大环境看,师范生师德师风教育是家校社协同育人的合力结果。家庭中良好的道德氛围、父母的嘉言懿行、优良的家风家训都会对子女的世界观、人生观和价值观起到至关重要的作用。社会中的道德环境和就业单位的道德风气也会对师范生的自我与他我认知、师德与师风养成发挥潜隐性作用。但由于家庭和社会对师范生师德师风养成不够重视,三者缺乏有效的沟通交流、互联互通的育人平台,导致全方位育人效果受阻。

三、高校“三全育人”视域下师范生师德师风协同机制建构路径

增强高校师范生师德师风协同育人效果,需科学构建“一个主导、三方配合”的全员育人机制;全力构筑“一个主题、四个阶段”的全过程育人机制;合力打造“一个中心、六个机制”的全方位育人平台。只有建立全员集体参与、过程环环相扣、方位面面俱到的横向协同、纵向衔接、内外互联的协同育人机制,师范生师德师风教育才会取得良好效果。