我国高校教师教学评价研究:发展动态、核心议题与未来展望

作者: 游子欢

摘 要:本文借助系统性文献综述法和VOSviewer可视化分析软件对核心及以上期刊中收录的“高校教师教学评价研究”进行相关文献的收集、筛选和知识图谱的绘制、解析,发现我国高校教师教学评价研究历经“起步—增长—深化”三个阶段,其文献呈现出螺旋式增长的趋势,且多集中刊发于高等教育专门性期刊,综合类期刊关注相对较少,核心作者之间的合作程度不高。根据关键字共现分析可知,“教学质量”、“学生评教”、“课堂教学”、“评价指标体系”是我国高校教师教学评价研究的核心议题。未来我国高校教师教学评价研究需要加强合作,形成高校教师教学评价的学术共同体;关注多元,寻求利益相关者参与评价的优化路径;强调分类,建立差异化的教学评价指标体系。

关键词:高校教师教学评价;系统性文献综述法;VOSviewer;可视化分析

中图分类号:G647

文献标识码:A 文章编号:2095-5995(2023)11-0078-10

伴随我国高等教育规模的扩张与“双一流”建设的推进,高等教育教学成为社会各界关注的重点,高校教师教学评价作为提高教育教学质量的有效途径,其关注度也随之上升。2020年10月,中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》(后文简称为《总体方案》)强调“高校教师评价应突出教育教学实绩,确保教学质量”[1],高校教师教学评价已成为当下的重点课题。近年来,不乏多位学者对国内外教学评价研究的文献进行梳理。但大多数学者是对教学评价进行整体性综述,其中既包括基础教育阶段,又涵盖高等教育阶段,或是对国际高校教学评价进行综述,鲜有对国内高校教师教学评价研究情况进行专门综述。基于此,本文运用系统性文献综述法和VOSviewer软件对1993年—2023年间我国发表的高质量的高校教师教学评价研究成果进行可视化分析,以期能够直观地展现我国高校教师教学评价研究的发展动态,明确核心议题,预测未来方向,为后续相关研究的开展提供理论依据与实践参考。

一、研究设计

(一)研究思路

本研究旨在大样本数据的基础之上,运用科学规范的检索技术与计量工具,梳理我国高校教师教学评价研究的发展脉络,挖掘我国高校教师教学评价研究的核心议题,探测当前高校教师教学评价研究的未来趋势。

(二)研究方法

本研究一方面采用“系统性文献综述及元分析方法”对相关文献进行收集与筛选,另一方面运用“传统文献计量学与科学知识图谱”对筛选后的文献进行分析与解读。系统性文献综述法(Systematic Literature Review)是一种明确、系统的文献综述方法,通过清晰可复制的检索技术和检索策略对相关文献进行检索、评估,然后针对研究问题或预先提出的标准开展资料筛查和鉴别,从而精确把握该研究问题的研究状况和趋势,以解决特定的研究问题[2]。相较于传统的文献综述方法,系统性文献综述法以其透明、全面和结构化的方法特性,能够尽可能地消解作者的主观偏见。按照系统性文献综述法的方法与步骤来收集我国高校教师教学评价的相关文献,能够使数据样本更加准确、全面与聚焦。而科学知识图谱(Knowledge Graph)则是近些年来在信息计量学领域逐渐兴起的一种研究方法,该方法能够通过应用数学、图形学、信息可视化技术,直观、形象地展示出知识之间的发展进程、核心结构和前沿领域。随着信息可视化的发展,各种绘制科学知识图谱的工具纷至沓来,本研究选用VOSviewer 1.6.19软件进行文献数据的处理。与其他同类软件相比,该软件能够尽可能保证知识图谱的科学性,而非以牺牲节点之间共现关系的准确性为代价保证视图的美观[3]。

(三)研究样本获取

1.文献检索策略

为尽可能全面获取到相关文献,本研究首先以“高校教师教学评价”为主题进行预检索,根据文献检索到的数量多寡,进行主题词或关键字的选取与调整。经过多次检索试验,最终确定以“大学”“高校”“教师”“教学评价”为主题词,在中国知网数据库中进行检索,其检索式为:SU=“大学” +“高校”AND“教师”AND “教学评价”,共获取到文献4271篇(检索截止时间为2023年8月30日)。

2.文献筛选标准

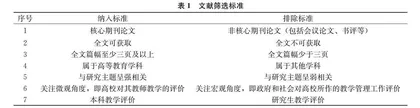

为确保样本文献的有效性和可靠性,本研究根据研究问题制定了文献筛选标准,对初步检索到的4271篇文献进行二次甄别(具体见表1)。其中,第1—4条是对文献的基本情况进行筛选,旨在进一步提升文献样本筛选的精确性;后三条则是对文献的具体内容进行甄别,第5~7条分别对文献的研究主题、研究对象作出限定,以便获取到的样本文献能够更好地聚焦研究问题。

3.文献筛选过程

本研究依据“系统性文献综述及元分析方法(PRISMA)”的研究思路进行文献筛选,遵循“检索——初筛——甄别——综合”四个步骤,其具体流程如图1所示。经过三轮的文献筛选与补充,本研究最终获得样本文献219篇,形成高校教师教学评价研究的文献集。针对筛选后的219篇样本文献,本研究采用VOSviewer 1.6.19软件作为数据处理工具,通过绘制知识图谱的方式,直观展现该领域研究知识间的相互关系与发展逻辑,并在此基础上,深入分析数据背后所蕴含的潜在信息。

二、发展动态

本研究从刊文数量、发文作者、发文机构三个视角分析我国高校教师教学评价研究的总体状况。

(一)文献时序产出分布

某个研究领域的刊文数量不仅能够在一定程度上反映出学术界对该研究领域的关注程度,而且其刊文数量的年度衍变还能够作为该研究领域科学知识度量的重要标准。将年度发文数据导入Excel软件,可得到1993—2023年我国高校教师教学评价研究刊文数量的时序分布图(具体见图2)。忽略2023年的不完整统计,可以发现我国高校教师教学评价研究虽在整体上呈现出螺旋式增长的趋势,但具体到各阶段存在较大波动,反映出该主题在不同时期的关注程度有所差别。根据图2,可以大致将我国高校教师教学评价研究分为以下三个阶段。

1.起步阶段(1993—2008年)

1993—2008年,我国高校教师教学评价文献数量为49篇,占相关样本文献总量的22%。在此阶段,我国高校教师教学评价研究刚刚起步,呈缓慢增长态势,期间有两个小高峰,一是在2001年。该年,教育部发布《关于加强高等学校本科教学工作提高教学质量的若干意见》提出“要充分认识教学工作的重要地位,将教学工作质量作为教师职务聘任的重要标准,建立健全教学质量监测和保证体系”[4]。在国家政策的引导下,学者们对高校教师教学评价的关注度明显上升,纷纷对其展开了探究与实践。二是在2008年。为进一步落实教育振兴行动计划,2005—2007年,教育部接连颁布《关于进一步加强高等学校本科教学工作的若干意见》和启动“高等学校本科教学质量与教学改革工程”,教师教学评价作为促进教学质量提高的重要举措之一,学界对高校教师教学评价的关注度进一步攀升。但由于这一阶段我国尚缺乏高校教师教学评价的相关经验,此时的研究大多以比较研究为主,且主要借鉴于美国。此外,学者们还着眼于国内高校教师教学评价实际,对教师教学评价领域内部的各关键要素及其相互关系进行了梳理和分析,基本完成了其本体论的研究。

2.增长阶段(2009—2017年)

2009—2017年属于我国高校教师教学评价研究的增长阶段,该阶段的发文量明显多于上一阶段,共计发表文献109篇,约占相关样本文献总量的50%。其中,刊文数量于2016年前后达到最高峰,仅2016年单年发表高校教师教学评价相关的高质量文献达17篇。2015年,国务院印发《统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案》,在“双一流建设”的时代背景下,高校快速成为教学评价研究的重点领域,通过改革高校教师教学评价来提高教育质量成为实现一流大学与一流学科的必要路径。2016年,教育部颁布《关于深化高校教师考核评价制度改革的指导意见》进一步明确“考核评价政策是调动教师工作积极性、主动性的指挥棒,教师评价要突出教育教学业绩,严格教学工作量考核,加强教学质量评价工作,健全教学激励约束机制,强化课堂教学纪律考核”[5],再一次将高校教师教学评价推向了瞩目的位置,引发众学者的关注。在这一时期,高校教师教学评价研究不仅对教学制度和教学实践中存在的具体问题进行积极反思与改进,而且还从不同的理论视角对教师教学评价展开深入解读与辨析,理论研究与评价实践并重、关注教学活动的具体过程是该时期最为显著的特征,教学评价理念、教学评价主体、教学评价维度、教学评价方法成为该时期研究的重点。

3.深化阶段(2018—至今)

2018年至今,我国高校教师教学评价研究共发文61篇,约占相关样本文献总量的28%。从发文趋势上看,在该阶段,高校教师教学评价研究先有一个小幅度的下降,而后在2020年前后重新迎来了一个新的研究高潮。《教育部关于深化本科教育教学改革 全面提高人才培养质量的意见》、《总体方案》、《教育部等六部门关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》等一系列政策文本的相继出台,为高校教师教学评价研究奠定良好的政策背景的同时,也凸显出高校教师教学评价的重要作用,使得学界对高校教师教学评价的关注程度有所回升。从发文量上看,高校教师教学评价研究的发文增幅虽较之上一阶段有所减缓,但其理论研究与评价实践却更为整体和深入,教学质量评价体系的构建、评价主体与方法的多元化、教学评价指标体系的科学化等方面的文献大量涌现,我国高校教师教学评价研究逐步走向系统化与科学化。

(二)核心发文作者分布

高校教师教学评价的研究者是该领域重要的知识贡献者,通过作者共现分析可以厘清我国高校教师教学评价领域内文章产出量较高的学者及其合作关系,并且能够明晰该领域内的关键研究力量或研究群组。在1993—2023年,我国高校教师教学评价的219篇核心文献中共有发文作者345名,以每位作者发表2篇文章为最低阈值,通过VOSviewer 1.6.19软件共筛选出23位核心发文作者。根据核心发文作者的共现分析,若核心发文作者所处的圆圈越大,则表明其在该领域的发表研究成果越多,学术贡献力越大;圆圈与圆圈之间的线段则表明作者间存在合作关系。

由图3可见,我国高校教师教学评价领域的核心作者数量较少,具有突出贡献的作者为湖南农业大学教育学院的郭丽君教授,其与华东师范大学博士生蒋贵友间构成了互相合作的关系网络。其余四对合作关系分别是:罗玉萍与刘丽娜;许晓东与李宝斌;道靖与王芳亮;沈红与周玉蓉。在所有核心作者中,7位作者来自师范类大学,16位作者分别来自华中科技大学、南京大学、江苏大学等综合类院校,其中华中科技大学的学者多达6位。从核心作者分布来看,我国高校教师教学评价的核心作者来自多个区域、多种类型高校,但彼此之间的合作程度并不高,绝大多数仍选择独立开展研究。即使是同处于一所高校内的核心作者,其相互之间的联动性也不强,并未形成学术研究共同体。

(三)主要发文机构分布

学术期刊是研究者思想交流的平台。在1993—2023年发表的219篇核心期刊文献来源中,《黑龙江高教研究》是我国高校教师教学评价研究的最主要发文期刊,刊文总量为18篇,占发文总量的8.22%。其次是《高教探索》《江苏高教》刊文分别13篇与12篇,占比分别为5.94%、5.48%。此外,《中国大学教学》《高教发展与评估》《教育与职业》刊文均为9篇,占比为4.11%。

从以上数据可以看出,第一,从期刊类型上看,我国高校教师教学评价研究的发文期刊主要集中于高等教育专门性期刊,综合类期刊虽也关注该领域但发文量较少,其原因也可能与不同期刊的关注方向有关;第二,从期刊层级上看,北大核心期刊对高校教师教学评价刊文量明显多于南大核心期刊。由于南大核心在学界具有较大的影响力,增加在南大核心上的发文量是提升高校教师教学评价研究的关注度和深度的方法之一。