微·精·情:项目化视域下的小学德育活动策略探索

作者: 胡旭东

摘 要 现阶段,小学德育工作存在的问题主要有:简单套用,内容生动性不足;主体缺失,活动德育味不浓;缺少依据,评价科学性不足。在项目化视域下,对学校德育项目化活动提出策略探索,即通过“微、精、情”的项目实践,遵循学生成长规律,在内容四维度融合、方式三阶段融合、评价三方面融合的路径下,引导学生实现自我价值、形成合作意识、坚定理想信念,提升学校德育效果的广度、深度和高度,达到培根铸魂的育人目的。

关键词 德育;项目化;合作意识

中图分类号 G410

文献标识码 A

文章编号 2095-5995(2024)06-0077-03

一、德育项目化活动存在的问题

《中小学德育工作指南》指出要“着力构建方向正确、内容完善、学段衔接、载体丰富、常态开展的德育工作体系,大力促进德育工作专业化、规范化、实效化”。随着基础教育改革的不断推进,有趣的、强调“实践”的项目化德育形式逐渐体现出它的优势,其更加适切当前德育发展形势与学情变化。近年来,小学德育项目化的实践越来越受到重视,但在具体实践中也存在不少问题。

(一)简单套用,内容生动性不足

学校在开展德育工作时,常常照搬或者套用其他学校或地区的经验,没有结合本校的校园文化、教学环境、学生特点等方面的情况来制定德育工作方案,没有遵循学生的认知规律,更没有从学校、社会中的真实场景出发去设计项目化的实践内容,导致德育活动的内容没有经过精心设计,活动方式也相对单一。

(二)主体缺失,活动德育味不浓

在教学实践中,不少学校有这样的苦恼:德育项目化活动开展了不少,效果甚微。究其原因可以发现,学生仅停留在看热闹的层面,没有主动参与,更没有深度参与。在德育目标上,学校和教师容易忽视学生的主体发展水平;在德育手段上,说教多,思考交流少,实践活动少学生在整个活动过程中缺乏自主驱动,家校合作共育也只是点缀。这样一来,学生不感兴趣,道德品质和素养无法内化,德育效果不佳。

(三)缺少依据,评价科学性不足

现阶段,德育的评价方式比较陈旧。第一,评价主体单一;第二,在评价方式上,以教师主观感受为主,没有相对客观的评价标准,缺乏科学性,第三,在活动中,缺少过程性、可操作性评价,在活动结束后没有形成成果展示,不利于培养学生正确的价值观和思想道德品质。

二、项目化德育活动的实施路径

党的十八大以来,习近平总书记站在为党育人、为国育才的高度,明确提出要培养担当民族复兴大任的时代新人,培养社会主义建设者和接班人。在新时代背景下,更要结合学生的生活,用生动、精致、有效的方式,通过开发多样化的项目化活动加深学生对德育的理解,赋予学校德育发展新的生长点,达到培根、铸魂、启智、健体、润心的教育目的。下面以“探赜季”小学项目化德育活动设计为例进行说明。

(一)内容四维度融合

针对“探赜季”小学德育项目化的内容,可以从探赜校园生活、传统节日、本土资源、时政热点等方面展开设计。

1.小小樱桃——校园生活滋味多

学生校园生活是学生最熟悉和亲近的场景。聚焦学生的真实校园生活、学科内容、社团活动,开展跨学科的学习,在实践中践行德育。

例如,春天到了,校园里的樱桃也陆续成熟了,贪吃的鸟儿总来光顾这些美味的樱桃。六年级的同学们自告奋勇为校园里的樱桃制作保护罩,抵抗鸟儿的入侵。他们综合保护罩的形状、材质、透气性、观赏性等多方面因素进行设计制作,并进行了一次又一次的迭代和更新。“保卫樱桃”项目是从学生的生活中来,又回到学生的生活中去的一次生动实践。

2.小小物件——传统节日情怀深

节日课程也是重要的德育内容,是中国人特有的情感温度。将节日作为载体,让德育更有深度。据此学校制定了“寻根清明”“端午节里的情结”等微项目活动。

清明节,学校开展“寻根”清明的活动,设计“找一找家里的老物件”的驱动任务:让学生找一找爷爷奶奶的老物件,从老物件分享中品读过去的故事。形式可以多种多样,比如主题诗歌朗诵、知识竞答、你画我猜、合作表演、讲述故事。学校通过这些活动,引导学生从“小家庭”看老物件里的家的传承,从“大国家”中看时代的见证,更让学生体会到现在生活的幸福。

3.小小船儿——本土生活归属强

杭州是一座历史文化名城,在“探赜季”项目化德育活动中,充分链接杭州本土生活,利用博物馆、纪念馆等校外资源进行内容设计,开展活动[1]。

例如,我们利用杭州湘湖的跨湖桥博物馆深入开展了《以桥之名,传国之宝》项目化活动。参观之前,教师把“古代的船是怎么样的?”作为驱动性任务布置给学生,学生带着各种疑问和好奇开启实践。在亲历船的制作过程后,学生通过小组合作探秘的形式,在实践学习中去探寻跨越千年的船文化,开拓视野,陶冶情操,传承“不忘初心、勇立潮头”的红船精神,增强了对家乡的归属感和自豪感。

4.小小种子——时政热点角度新

以时政热点为内容的德育活动,可以帮助学生拓展家国视野,培养他们的社会责任感和公民意识,培育有情义的时代新人。

例如,在种植活动中,教师为学生送上了“亚运种子”,希望同学们能像破土的嫩芽一样充满生机与活力。种子该如何播撒?不同的种子有哪些不同的需求?教师组织学生一起阅读《种子》的绘本,一起研究科学的种植方式。

学校将德育活动内容进行多维融合,从学生的成长规律出发,从孩子的身边的点滴中寻找德育元素,以微项目的方式让德育在学生的生活中真正得到落实[2],真正促进学生道德品质的提升,立德树人。

(二)方式三阶段融合

学生是学习的主人,项目化学习一定要充分调动学生的积极性,引导学生基于真实情境提出问题并解决问题。项目化德育活动的开展可以从自主驱动、合作学习、亲子参与、社会实践四个阶段进行融合,激发德育“四味”。

1.自主驱动,给德育添点兴趣味

首先,要激发学生的兴趣和好奇心,唤醒学生的内在驱动力。学校可以依托真实的情境,从学生熟悉的事物或场景入手,引导学生学习、思考。

例如,学校里种了柚子树,树上结满了柚子。最大的柚子有多重呢?柚子到底有多酸呢?柚子树有多高呢?从这些激发学生兴趣的问题出发,我们开展项目化德育活动——“柚趣”,并与科学、语文、数学、书法等学科融合。在学校和教师的组织与安排下,学生研究柚子营养成分,撰写实验报告;亲手测量出了柚子树的高度,见证了数学的力量。跨学科项目化活动有“知”有味,激发了学生的兴趣,让学生在玩中学,更激发了学生热爱校园的感情,让学生学会与自然环境和谐相处。

这是由学生的真实生活触发的项目化德育活动,通过自主驱动让学生探索发现,用具体可感的项目化活动内化学生的道德品质提升,充满浓浓的儿童味道。

2.合作学习,给德育添点实践味

项目化学习主要以小组合作研学的形式开展。学生分小组交流探讨,借助学习工具分享不同的观点,形成较完整的小组成果[3],比如书面报告、制作PPT、画报等。在合作的过程中,学生的团队意识、责任意识也能得到培养。例如

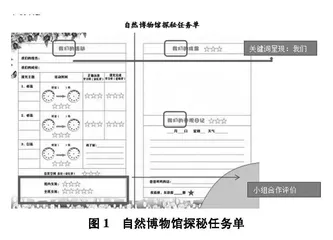

探赜自然博物馆的活动中,学生以小组合作的形式参观博物馆,组建成临时的“专家小组”。在任务单(图1)的设计中,

“我们”作为关键词呈现,体现了鲜明的小组合作指向。同时我们还设计了组内交流、全班交流的星级评价,激励学生参与的积极性。学生在不断学习输入、讨论、再输出的过程中培养协作探究精神,在主动探究的实践过程中增强自身的社会责任心和使命感。

3.亲子亲历,给德育添点亲情味

“探赜季”项目化德育活动还鼓励家长与学生一起参与,形成亲子合作的模式,促进家庭教育与学校教育的有效衔接。

例如,植树节当天,学校开展种植活动,邀请家长们和孩子一起参与植树,让学生与家长一起体验劳动的乐趣。学生在学校里观察、记录,课后向爷爷奶奶请教种植技巧。农场的蔬菜成熟了,同学们把农场种植收获的蔬菜拿回家,在家长帮助下,自己尝试做菜,品尝劳动的快乐,养成健康饮食的生活习惯。这样将学校教育更好地与现实社会生活融合,学校、家庭、社会协同育人。

(三)评价三方面融合

校本德育的项目化活动需要富于变化的载体、多样化的评价形式、多元化的评价主体,因此,我们将评价的几个方面进行融合,探索评价方式,并且不断完善、改进,通过评价促进学生的进步。

1.“一张表”,评价有依有据

结合我国中小学生核心素养内容,我们设定了不同的德育维度。例如,

针对“中国京杭大运河博物馆项目化学习”的评价,第一次我们设计了基于小组合作的评价单(图2),但是发现表格没有指向性,不能很好地体现学生的德育素养,于是我们重新设定了基于学生德育品质的评价方向,从热爱传统文化、与他人合作的品质、追求探究的品质、追求创新的能力四个维度进行评价(图3)。

2.“一张证”,体现德育过程

在“校园植物挂牌”项目化活动中,我们采用了“一张证”的评价方式。这不是一张证书,而是一张“植物身份证”。该项目以问题为驱动,要求学生为校园常见植物制作介绍挂牌。“植物身份证”设计应考虑到介绍内容、制作材料、汇报方式、后期养护等。通过制作“植物身份证”,引导学生关注项目全程,从而培养其解决问题的能力,同时也激发学生对世间万物的热爱之情。

3.以“兴趣卡”助力,家校协同参与

经过实践与摸索,我们设计了一张“兴趣卡”。“兴趣卡”包含德育要素,如“遵纪守法、勤俭节约、勤学善思、安全自护”等不同的分类,并用不同的颜色区分。在评价过程中,从家长、社会场所工作人员、社区街道的管理员等不同角度对学生的表现进行评价,通过积分和数据反映学生的表现。这张卡促进了学生参与活动的积极性,

鼓励学生积极参与项目学习,充分尊重和保护了学生的活动体验,满足了学生的成就感。[4]

三、结语

德育活动通过组织各种形式的活动,引导学生形成良好的品德,培养正确的价值观念。实践中德育项目化活动可以帮助学生树立正确的人生观、世界观和价值观,促进其健康成长。

德育校本课程项目化实践表明:于微、入精、融情的项目化学习重塑了德育教育课程,让课程变得鲜活、有力、有趣;融合式理念让德育教育具有了更强的生命力,让项目化学习如虎添翼,让德育教育更为生动、有效。

(胡旭东,杭州春芽实验学校,杭州 310017 )

参考文献:

[1] 毛天杰.中小学校德育一体化建设探索 ——以浙江师范大学附属慈溪实验学校“跨学科项目化德育”为例[J].宁波教育学院院报,2023(5):68-72,93.

[2] 邓李君.“农场基地”融通式劳动教育的校本实践路径——基于项目化学习的视角[J].教育视界,2021(13):8-11.

[3] 杨京芹.以项目化为抓手,推动“汇成长”课程体系构建[J].教育家.2022(37):45.

[4] 陈桂虹.化技能为素养:项目化劳动教育让德育目标得以实现[J].基础教育论坛.2023(16):18-20.

责任编辑:杨 扬

读者热线:027-67863517