语文戏曲文本教学策略探究

作者: 林辉民 瞿静

摘 要 《京剧趣谈》是小学语文教材中“艺术之旅”单元的一篇文艺性说明文,对该文本的教学,教师应把握本课文在单元整体中的“应用”地位,紧紧抓住一个“趣”字,借助京剧精彩纷呈的艺术形式,引导学生通过听、猜、想、说、做等实践活动学习戏曲艺术。具体来说,教师应该开发系列资源,引导学生初知艺术形式;探究艺术形式,引导学生品味语言魅力;注重学科渗透,引导学生传播传统文化。

关键词 艺术形式;主题引领;项目化学习;教学做合一

中图分类号 G623.23

文献标识码 A

文章编号 2095-5995(2024)08-0027-03

《京剧趣谈》是小学语文六年级上册教材中“艺术之旅”单元的一篇文艺性说明文,作者通过浅显易懂、幽默风趣的语言文字介绍了“马鞭”“亮相”两种艺术表现形式。对该文本的教学,教师应激发学生了解京剧、欣赏京剧的兴趣,领略戏曲独特、奇趣的艺术魅力。实际上,由于学生的审美和品鉴能力有限,教材选文对学生来说有一定的难度。在教学中,教师应把握本课文在单元整体中的“应用”地位,紧紧抓住一个“趣”字,借助京剧精彩纷呈的艺术形式,引导学生通过听、猜、想、说、做等实践活动学习戏曲艺术。

一、开发系列资源,引导学生初知艺术形式

建构主义认为,学习不是学习者被动接受信息,而是主动地建构意义,是学习者本人在教师和学习伙伴的帮助下,根据自己的经验背景,对外部的信息主动地选择、加工和处理,从而获得自己的意义。[1]因此,教师应结合学生的实际生活经验,引导学生通过本课文的学习初步领略戏曲艺术的独特韵味,教学的重点在于激发学生对京剧文化的学习兴趣。

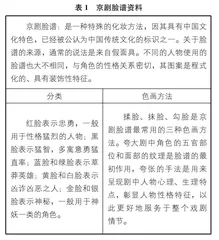

课前,教师播放《说唱脸谱》片段,借助京剧唱腔和旋律,将戏曲传统元素巧妙融入现代流行音乐之中,贴近学生的实际生活,深受学生喜爱。脸谱的呈现,为学生提供了独特的学习体验,学生在节奏欢快的乐曲旋律中观赏舞台上的戏曲人物,通过歌词初步感知舞台人物形象。随后,教师在“聊聊人物”教学环节,引导学生围绕“记忆深刻的画面”梳理关键信息,进行人物描述。在歌词中,人物不同,脸谱的颜色也不同,这有什么区别和寓意呢?教师引导学生对课前搜集的相关资料进行分享。

上述语料来自网络搜索(见表1),师生通过协作对内容和形式进行改编,更好地帮助学生理解。通过视听欣赏、信息梳理,学生了解到脸谱是京剧的象征之一,脸谱虽小,却包含了那么多的知识和寓意!教师再适时出示“窦尔敦、关公、典韦、曹操、张飞”的京剧脸谱形象,引导学生对照脸谱,猜猜人物,在轻松有趣、游戏化的氛围中提升学生的理性判断能力。通过学习,学生会结合人物形象特点、主要事迹和性格特点等进行有理有据的选择和表达。

二、探究艺术形式,引导学生品味语言魅力

文本始终是学生语言实践的最好材料,也是学生感受艺术的第一凭借。[2]本课文作为自主性泛读文本,教学的侧重点在于引导学生大体把握课文的基本内容。如何使学习向更深处漫溯,实现学法的迁移?在教学中,笔者以学生为主体,采用了多种方式引导学生趣学,领略京剧艺术的独特韵味。

(一)设计导学单,梳理内容

阅读教学应从引导学生先观其形,了解文章结构。阅读文本后,学生不难发现,文章通过小标题将文章划分成两个部分,根据标题可以迅速把握各个部分的内容。在此基础上,围绕题眼——“趣”,笔者确定了本课学习的主线问题:一是京剧艺术趣在哪里,二是作者是怎样把京剧之趣写出来的。针对文本内容和言语特质,笔者设计了导学单作为学习支架(见表2),引导学生通过自主阅读提取信息,培养独立阅读能力。

学生借助学习单完成对文本的梳理,初步感受到作者的说明技巧,并在反馈交流中发现文本表达的基本结构和一般表达方法:《马鞭》先介绍了“马鞭”这一艺术形式的产生、作用和魅力,然后举例介绍了“酒壶酒杯”等虚拟道具,展示了京剧艺术“以虚代实”的美学特征;《亮相》则介绍了京剧表演静态、动态的两种亮相手段。

(二)比较语段,发现特色

在学生对文章主要内容和一般表达方式进行了整体感知后,对于文章的教学,教师还应引导学生关注文本言语特质。在教学中,教师应以对有新鲜感的语句掌握为起点,帮助学生积累语言经验,培养学生对文字的敏感度。在交流后,笔者把对语言的品味聚焦在以下两个片段:

课文语段一:这一根虚拟的马鞭,给演员以无穷无尽的表演自由:可以高扬,可以低垂;可以跑半天还在家门口,可以一抬手就走了一百里。马鞭本身具备一种装饰的美,而且不同人物在使用马鞭时,也各自形成了一套约定俗成的方法。

课文语段二:然而也怪,就在双方打得不可开交之际,那紧张而又整齐的锣鼓声忽然一停,人物的动作也戛然而止——双方脸对着脸,眼睛对着眼睛,兵器对着兵器,一切都像被某种定身术给制服了!小孩子和外宾忍不住要问:“如果他们当中哪个先‘醒’了,拿起兵器朝着对方一刺,对方不就‘完’了吗?”

教学“语段一”时,笔者先引导学生关注词语的运用,既写出了舞台表演的姿态之美,给人留下无穷的想象,又强调了马鞭作为道具的作用和妙处。在此之后,笔者展示语段——“演员手中持了马鞭,就如同马在当场,无论是牵马、驯马、上马、骑马,乃至于骑马上山,都是以一杆马鞭演绎出来的。演员通过挥动马鞭和起伏、翻腾的身体动作,形象地展现出飞奔腾跃的马匹和人物在马背上的颠簸。”并让学生进行比较阅读,深入思考“同样都使用了动词,哪一段读起来更容易理解,更轻松有趣些?”学生经历熟读、比较后,产生个人体验,体味到本文语言通俗化、口语化特点,提高了阅读感悟能力。

“语段二”的教学建立在“语段一”的学习基础上,是扶放结合思想在教学中的具体表现,体现了学生对知识学习的迁移应用。这段话在表达上有什么特点?作者加入小孩子和外宾的对话是为什么?去掉会怎么样?这些问题指引学生体会本文说明语言的幽默风趣,读来仿佛在与读者聊天。基于文本、超越文本,并与其他文本进行比较,这样的阅读才更加深入,越来越接近言语现象背后的表达规律。

(三)借助想象,探究奥妙

教师在课堂教学中应注重本单元“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”这一语文要素的落实。借助语言文字展开想象,就本文教学而言,重点是让学生在了解艺术形式特点的基础上,用想象填补作者笔墨之外的空白,循序渐进提升思维品质。

“策略一”是趣味“连连看”。教师应联结学生的学习经验,指导学生由人物身份、性别特征、坐骑特点等发现马鞭使用之巧(如表3)。

“策略二”是借助文本语言的描述,学生选定所了解的人物形象特征及主要事件,抓住文中的关键动词展开想象,如项羽将马鞭高扬会是怎样的姿态,可能当时发生了怎样的事件等。

“策略三”是课堂现场扮演。学生在自我表达的基础上,揣摩人物在舞台上的表现,进行积极的表演尝试,从而将个人的学习体悟内化于心,外化于行。

教师帮助学生建立真实生活经验与文本的联系,通过猜、讲、演创造了独特的、富有意境的课堂空间。学生从文本中获得多元认识,在深入探究马鞭妙处时,增进了对于京剧艺术的认知,在积极的想象中将文字变为具体可感的画面,形成更深的感悟。

三、注重学科渗透,引导学生传播传统文化

跨学科学习是打破各学科学习之间的界限,让学生综合运用各学科知识进行学习的重要方式。[3]教师通过整合语文学科与其他学科的资源,拓宽学生视野,提升学习效率,培育学生的语文核心素养。京剧涵盖音乐、舞蹈、美术等多种艺术元素,教师通过整合语文学科与其他学科的资源,有助于拓宽学生视野,传播传统文化。

(一)唱选段——走进音乐

音乐作为艺术的重要组成部分,深受学生的喜爱。在语文教学中合理地融入音乐,可以有效吸引学生的注意力,促使学生积极主动地投入课堂学习。通过观看《拾玉镯》《金玉奴》选段,学生感受了京剧独特的唱腔,欣赏了角色精湛的表演,尤其是动作与眼神的严丝合缝、动静兼顾。对于一些有欣赏能力的学生,教师还可以推荐他们看京剧版《武松打虎》《穆桂英挂帅》等,并让学生选择喜爱的角色去演一演。

(二)做马鞭——融入劳动

劳动既能增强学生的动手能力,又能提升学生的综合素养。马鞭是京剧表演中具有代表性的道具之一,一般用藤条和短缨制成。京剧表演中,不同颜色的马鞭代表不同颜色的马,如鬃毛代表红色马等。人物的身份不同,角色不同,性别不同,使用的马鞭也各不同。了解完基本知识后,教师可以让学生搜集制作马鞭所需要的材料,然后再讲解制作马鞭的过程以及注意事项,让学生共同合作做马鞭。之后,教师可以引导学生想象骑马人的动作、姿态进行自由表演,并让学生投票选择心仪的马鞭进行展示,感受劳动带来的乐趣。

(三)画脸谱——深入美育

在教学具有一定复杂性、抽象性的内容时,融入美术元素可以帮助学生加深对内容的理解,发展形象思维。戏曲中的脸谱是演员脸部的绘画,因其有图案复杂、浓墨重彩的特点,主要用于净角和丑角。京剧脸谱色彩较多,每种颜色都有特定的象征意义。不同角色的脸谱,因其性格特点、观众赋予的感情态度不同,所呈现的特征也大不相同,但都具有象征性、夸张性。教师可以选择有代表性的脸谱让学生欣赏,引导学生学会区分,体会不同脸谱的象征寓意。之后,教师引导学生选择自己喜欢的脸谱,结合已有的经验,画一画心仪的戏曲人物脸谱。学生在一笔笔勾描的亲身体验中,感受色彩、形象赋予人物的鲜明性格特征,体会艺术的色彩美和抽象美。

(林辉民,丹阳市新桥中心小学,江苏 镇江 212300;瞿静,丹阳市界牌中心小学,江苏 镇江 212300)

参考文献:

[1] 孙涵琪.建构主义在语文阅读教学中的应用 [J]. 汉字文化, 2024(10): 136-138.

[2] 赵华,黄朝霞.指向学业质量标准的小学语文教学评价设计[J].重庆第二师范学院学报, 2024(4): 93-98.

[3] 练姝汐. 小学语文跨学科主题教学:价值、困境与突破路径 [J]. 教育科学论坛, 2024(20): 19-23.

责任编辑:谢先成

读者热线:027-67863517