中山市中小学卓越教师专业成长体系及培养路径研究

作者: 陈少芳 洪世林 刘欢桐 张娟

摘 要 本研究旨在构建中山市中小学卓越教师专业成长体系及培养路径。通过“现状诊断—理论构建—方案设计—效果评估”的研究流程,本项目研制了《中山市中小学教师“六段六工程”梯队培养培训体系》和《卓越工程——中山市青年教师领军人才三年培养方案》,确立了以“教师领导力”为核心的培养目标,以“教学主张凝练”为抓手,以“特色工作室”为平台,以过程评价为驱动,通过“双导师”引领,实现“一科一策、一人一案”的个性化培养模式。同时,构建了涵盖3个维度、5个领域、12个能力点的培养内容体系,以及由14项评价项目组成的评价指标体系。这些成果不仅推动了教师专业发展,也为区域教育改革提供了示范和引领。

关键词 中小学卓越教师;教师专业成长体系;教师专业培养路径

中图分类号 G451.2

文献标识码 A

文章编号 2095-5995(2024)10-0020-03

一、项目现状背景分析

(一)卓越教师培养政策背景

教师队伍高层次人才的培养问题一直受到教育决策者的重视。这不仅是实现教育现代化的时代诉求,也是教育强国战略下的迫切问题。2012年《国务院关于加强教师队伍建设的意见》首次提出要“培养造就高端教育人才”[1];2014年《教育部关于实施卓越教师培养计划的意见》明确提出要“培养专业突出、底蕴深厚的卓越中学教师”[2];2018年中共中央、国务院颁布的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》也提出了“培养造就数以十万计的卓越教师”的要求[3];2018年《教育部关于实施卓越教师培养计划2.0的意见》对卓越教师的培养提出了进一步的要求[4]。在当今以教育家精神引领教师专业发展的背景下,卓越教师作为教育家型教师成长的前期阶段和基础,值得更为关注。

(二)当前中小学卓越教师培养困境

目前,关于中小学卓越教师培养的研究主要集中在卓越教师培养政策导向下的某个学段、类型、学科或层次的区域实践。例如,基础教育阶段卓越教师培养的区域实践、大学与中小学的合作一体化培养机制、某类学科卓越教师培养课程或模式,以及乡村卓越教师的培养等。当前,各地在中小学卓越教师培养的定位和路径上存在较大差异,缺乏学术界的统一共识。因此,有必要结合各地区教师队伍的实际情况,学习借鉴成功经验,探索更为有效的中小学卓越教师培养体系和路径。

(三)中山市中小学卓越教师培养现状

在本项目研究之前,中山市中小学卓越教师培养亟待解决以下问题:首先,教师专业成长缺乏整体性规划,区域内尚未形成完整、规范的支持中小学卓越教师成长的教师梯队培养体系;其次,区域内卓越教师培养路径不清,缺少针对中小学卓越教师的规范化培养方案;最后,区域内卓越教师的评价和激励机制不够健全,缺乏有效的中小学卓越教师示范引领推广模式。

二、中山市中小学卓越教师专业成长体系及培养路径构建

本研究依据国内外教师专业发展阶段理论和特征,立足中山市教育发展实际,坚持目标导向,基于课堂、强调示范和评价推动的实践原则,研究流程遵循“现状诊断—理论构建—方案设计—效果评估”的逻辑链条,构建了中山市中小学卓越教师专业成长体系及培养路径。具体内容如下:

(一)中小学卓越教师成长支持体系构建

通过调查研究法和文献研究法,调查各地不同层次教师的培养现状,分析相关教师教育研究文献,收集卓越教师个体成长案例。运用区域借鉴、专家咨询、系统调研和精准分层等策略,研制了《中山市中小学教师梯队培养培训体系建设方案》。

(二)中小学卓越教师培养方案构建

通过个案研究法、内容分析法和行动研究法,收集卓越教师个体成长案例,分析各地区卓越教师培养方案设计的规律和实践逻辑,开展中山本地卓越教师培养的实践探索。运用基于实际、立足课堂、尊重规律和迭代优化等策略,研制了《卓越工程——中山市青年教师领军人才三年培养方案》。

(三)中小学卓越教师引领机制构建

通过专家咨询法和评价研究法,开展卓越教师培养评价体系的咨询,构建卓越教师培养评价指标体系。运用成果导向、循证评价、双师引领和区域辐射等策略,研制了中山市卓越教师培养评价指标体系和卓越教师示范引领推广模式。

三、 创新表现

(一)中小学卓越教师成长支持体系创新

在支持体系方面,构建了“中山市中小学教师‘六段六工程’梯队培养培训体系”,明确了各阶段及工程的培养对象、目标、模式和专业发展荣誉。该体系指明了从新教师(新苗工程)、骨干教师(青苗工程)、学科带头人(青藤工程)、卓越教师(卓越工程)、名教师(名师工程)到教育家型教师(领航工程)的专业发展路径,建立了以能力达标为核心的研修机制,实现了培养效果的可达成性,以及教师胜任能力的结构化、体系化和可测评性,使中小学卓越教师的职业生涯规划有了清晰的路径和目标。

(二)中小学卓越教师培养模式创新

在培养模式方面,形成了以“教师领导力”为目标,以“教学主张凝练与教育教学成果提炼”为抓手,采用集中研修、跟岗学习和自主实践的方式,以“特色工作室”为平台,以过程评价为驱动,通过“双导师”引领,实现“一科一策、一人一案”的可复制、可推广的个性化中小学卓越教师培养模式。

该培养模式有以下突出亮点:一是注重教师教学主张的系统化提炼,三年培养活动按照“提出个人教学主张—凝练个人教学主张—传播个人教学主张”的思路,通过课堂诊断、公开课展示、送教下乡、小讲座、PKN演讲、主题演讲和高峰论坛等形式,帮助教师形成、表达和传播个人的教学主张。二是鼓励教师成立“特色工作室”,作为学科共同体建设和教学主张凝练的平台,促进教师专业成长和团队协作,带动区域青年教师的成长。三是采用过程评价与增值评价相结合,量化指标与质性指标相结合,年度考核与期满考核相结合的方式,全面跟踪和考核教师的发展情况。四是实行理论导师与实践导师相结合的“双导师”制度,设置理论导师为高等院校、教师发展机构的教授或正高级教师,从理论层面对项目设计进行引领;设置实践导师为省、市中小学的正高级教师、特级教师和名教师,从理论和实践层面为学员提供全面的指导和支持。五是强调“一科一策、一人一案”的个性化发展,为每位教师定制独特的成长计划,确保培养活动与教师个人特点和需求紧密结合。

(三)中小学卓越教师培养内容体系创新

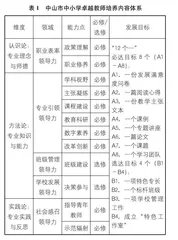

在培养内容体系上,形成了以“教师领导力”为培养主题,构建了涵盖3个维度、5个领域、12个能力点的培养内容体系和“12个一”发展目标(见表1),为中小学卓越教师在区域环境中专业发展赋予新的内涵和要求。

该培养内容体系在注重共性要求的同时,也强调教师的个性化培养,突出教师的领导力和影响力,鼓励教师成为区域教育改革的推动者和示范者。具体亮点包括:一是有明确的培养主题:以“教师领导力”为核心,强调教师在教育实践中的引领作用;二是构建了三维培养体系:包含认识论、方法论和实践论三个维度,涵盖教师专业发展标准中的专业理念与师德、专业知识与能力、专业实践与反思;三是细分了五大领域:三个维度进一步细分为职业表率领导力、专业引领领导力、班级管理领导力、学校发展领导力和社会感召领导力,确保教师在不同层面均衡发展;四是设定了12个能力点和“12个一”发展目标:五大领域再进一步细分为12个能力点,并据能力点确立了“12个一”的发展目标,以此确保培养效果的可度量性和可评价性。

(四)中小学卓越教师培养评价机制创新

在培养评价机制上,重视成果导向与过程评价,根据“12个一”的专业发展目标和考核内容体系,构建了由14项评价项目组成的评价指标体系(见表2),通过管理平台开展自评、导师评、项目组评,实现了中小学卓越教师专业成长的“循证评价”。

该评价指标体系的14项评价项目共200分,其中必达项目9项,最高可计130分;选达项目4项,最高分可计60分;加分项目1项,最高可计10分;必达项目达到60分同时总分达到70分为考核合格;考核优秀按考核合格学员人数的20%择优产生。

四、效果表现

本项目经过四年多的努力,取得了显著的学术影响和社会效益。

在学术影响方面,《中山市中小学教师梯队培养培训体系建设方案》和《卓越工程——中山市青年教师领军人才三年培养方案》受到同行高度关注,项目案例被收录进《中国教育学会培训者协作体2024年年度实践案例集》,并在该协作体年会上分享。项目的创新做法在国培、广东省省培及中山周边城市的市培中得到推广。此外,项目成果《让思想照进课堂——我的教学风格与主张》正式出版,书中收录了十个学科的36位卓越教师的教学风格与主张,为同行提供了宝贵的借鉴。

在社会效益方面,这些方案的研制使全市教师实现了从新教师到教育家型教师的梯队晋级,促进了教师队伍建设和教育高质量发展。中山市中小学卓越教师培养成效显著,首届36位学员在三年内取得了显著成绩,包括教育教学成果奖、课题主持、论文发表等,总人次达到707次,获得国家、省、市级荣誉称号87人次,11人次担任市、镇名师工作室主持人,9人升任学校行政职务。在示范辐射方面,第二届122位学员培养第一年的课程宣讲就达436场,其中215场为省、市外宣讲。项目公众号“中山青椒团”及品牌活动“青椒慧”“青年领军大课堂”“青椒读书会”“青椒风采”广受全市教师和同行的关注与认可。

(陈少芳 洪世林 刘欢桐 张娟,中山市教师发展中心,广东 中山 528400)

参考文献:

[1] 国务院.关于加强教师队伍建设的意见[J].中华人民共和国国务院公报,2012(26):8-12.

[2][4] 教育部.关于实施卓越教师培养计划2.0的意见[J].中华人民共和国教育部公报,2018(9):31-34.

[3] 中共中央,国务院.关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见[J].中华人民共和国国务院公报,2018(5):16-23.

责任编辑:刘 源