“学教评一体化”评价任务设计的探索

作者: 何丽 马建芳

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称2022年版课标)提出“学教评一体化”的新理念。之前的教学实践中,专注于“如何教?怎么学?”的教师居多,对“如何评价?”的思考不够。“学教评一体化”教学是指教师教的任务、学生学的活动与反馈学习效果的评价保持一致,三者均围绕学习目标展开,先思考评价,根据学习目标确定评价目标,针对评价目标设计学习活动和评价任务,进而以标准多维、主体多元、形式多样的评价实时洞察学生学习状态,研判课堂教学成效,调整教学实际进程。下面以“小数加减法”一课为例,阐述以学科育人为根本任务,以素养培育为重要目标,以“学教评一体化”为基本原则的课堂评价任务设计与实施的三部曲“确定评价目标→设计评价任务→实施评价活动”。

一、确定评价目标

(一)精准确定学习目标

深入解读课程标准。课标是依据,从内容要求到学业要求,从教学提示到学业质量标准,深读细思,读明课标要求,确定目标航向。比如本课在数与代数领域第三学段“内容要求”就有明示:感悟计数单位,能进行简单的小数运算,感悟运算的一致性;在“学业要求”中又提出:能在实际情境中运用小数解决问题,能进行简单的小数运算,并说明运算过程,这是教学的基本要求。

整体规划单元目标。小学各学段之间的内容相互关联,呈现出由浅入深、层层递进、螺旋上升的结构。以核心素养为导向,以整体性思维为框架,以大单元为视角,关注衔接性,突出发展性,定准单元目标。如,“小数加减法”单元对应的核心素养主要表现是运算能力,对照运算能力的内涵,本单元的核心目标是明晰小数加减法的对象和意义,理解算理、掌握算法,发现“小数点对齐就是为了让相同数位对齐,相同数位对齐是因为要将相同计数单位的个数相加减”这一本质,体会算法与算理之间的关系,感悟小数加减法和整数、分数加减法在意义和运算上的一致性。

切实具化课时目标。单元目标须经各课时教学拾级而上、逐步达成。因此,将单元目标分解成一个个具体可测的课时目标至关重要,具化过程中既要研读教材,又要品读学情,全面了解知识基础和各种经验,准确定位学习起点。本课以课标为依据、以教材为蓝本、以学情为基础确定如下学习目标:

1.在解决真实情境的问题中,能够正确选择算法,并说出选择的依据,发现小数加减法与整数、分数加减法在意义上的一致性,发展模型意识和推理意识。

2.在自主尝试、小组交流、全班讨论的过程中,借助经验,正确计算出小数加减法的结果,描述出计算的过程,说明小数点对齐再算的理由,形成运算能力和推理意识。

3.在观察、比较中发现小数、整数和分数加减法运算上的一致性,发现并说出“相同计数单位个数相加减”的本质,形成推理意识。

(二)依标确定评价目标

若要有效评价,标准不仅要可评易测,更要与学习目标保持一致。因此,评价目标确立的基本路径是从学习目标中提取。如,本课就将“能否在真实情境中选择正确的算法解决问题;能否说出列式的理由;能否正确计算出小数加减法的结果;能否清楚描述出计算的过程”作为最基本的评价目标。“为何评?评什么?如何评?”一目了然。具体化的评价目标成为导航,教师以此合理设计学习活动,科学规划评价任务,据此建立目标、任务和评价的有机整体。

二、设计评价任务

(一)设计课前评价,了解真实学习起点

课前设计学习单组织前测,学生在规定时间内,独立完成;教师第一时间回收学习单,及时批阅、获取数据、归因分析、拟定策略。

课前学习单

1.把下面的算式分类。

①56+231 ②5.6+23.1 ③300-67 ④9.5+0.3

⑤6.5-1.7 ⑥273+127 ⑦3.8+1.2 ⑧65.3-4.1

_______________________;_______________________ 。

分的理由是:( )

2.你认为以上算式中哪些容易出错?选择两个算式列竖式计算。

3.回顾列竖式计算的过程,说说要注意什么?

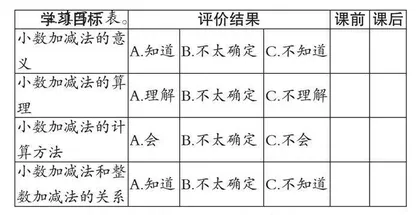

4.填写下表。

5.列举出不会计算的小数加减法算式。

(二)设计课中评价,实时调控学习进程

1.量身定制教学路径

教学路径的设定坚持以生为本,关注发展需求,根据前测结果,发现存在的困扰,把脉认知的起点,以学生所需生成课堂学习资源,推动学习真实发生,实现知能持续进阶。比如有些学生会算不同位数小数加减法,但不知道竖式如何正确书写;有些学生不理解算理,会计算不会表达等,根据学生的整体情况,紧紧围绕学习目标,科学设计教学路径。

本课教的路径为“创设情境→引导探究→组织展示→指导提炼—应用提升”。首先设计学生熟悉的购物情境,生成解决的问题,引发探索的需求。随之引导学生借助学习经验和问题情境探究不同小数位数加减法的算法,结合人民币单位或小数的计数单位以及加减法的意义明确竖式中每一步的含义,发现算理,在随后的展示中鼓励学生将对算理的理解、对算法的感悟表达出来;接着共同提炼算法,揭示出加减法运算的本质;最后设计“自编小数位数更多的小数加减法”的学习任务,引导学生用数学的眼光去发现生活中的实际问题,用所得的方法去解决,在新颖又富挑战的活动中发展运算能力。学生学的路径与教的过程相对应“提出问题—自主探究—合作交流—总结归纳—巩固创新”,在目标和内容上保持相对一致。

2.对标精设评价任务

根据学习目标,立足实际学情,遵循认知逻辑,按照“学教评一体化”的原则,精心设计课堂研学单,此单既是学生自主探究、主动建构的行动指南,更是教学评价的主要内容,每个子任务的评价均指向一个或几个学习目标,每次的评价结果均是后续任务推进与否的重要依据。

课堂研学单

①1千克西红柿和1千克黄瓜一共多少钱?

列式是___________。

②1千克西红柿比1千克黄瓜多多少钱?

列式是___________。

1.选择问题①或问题②,先估一估结果大约多少元。

2.想一想,3.4中的4和4.75的哪一个数字对齐?再列竖式算一算。

3.试着用语言表达计算的每一步过程及其含义。

4.小数加减法的计算方法是什么?与整数加减法有什么异同?

选取学生较为熟悉的菜篮子工程作为情境,考查学生能否用数学的眼光发现并提出真实情景中的数学问题;对两个代表性问题列式尝试解决直指学习目标1,评价学生对于小数加减法的意义是否理解并能应用。

任务1:“估一估”聚焦的是数感的考查,同时估算的结果也为学生尝试计算提供一定支持。任务2:引导学生先想再算,评价能否借助已有的知识和习得的经验主动迁移,试算出结果。“3.4中的4和4.75的哪一个数字对齐?”一问导学,捕捉生成资源(如图1)引发学生思辨,小组展开合作交流,考查学生能否借助人民币单位(如图2)或数形结合的模型(如图3)深入探究,通过多元表征感悟运算的本质,有理有据地解释小数位数不同时将小数点对齐列竖式的道理,明确“小数点对齐,相同数位就对齐了,相同计数单位的个数就易于累加或递减了”。

任务3:聚焦算理,是在对任务2的整理与归纳的基础上再次突破难点之举,评价学生能否结合计数单位说明运算的顺序,清楚表达每一步的道理,指向学习目标2(如图4)。

任务4:对应学习目标3,对算法总结和提炼,考查学生是否知道“相同数位对齐”的根本原因;与整数加减法相连是为评价学生是否感悟运算的一致性,发现加减法的本质就是对计数单位个数的累加或递减。

(三)设计课后评价,全面确认学习实效

“学生学到了什么程度?”是学教评一致教学的衡量要素,借助课后评价,全面了解学习收效。

课后作业单

任务1:看谁算得又快又准。选择其中一道口述算理。

针对以上4个小题完成自主评价。

任务2:解决问题。

海南是一个旅游大省,请看2022年国庆与2021年国庆旅游数据,你能提出一个数学问题吗?会列式计算吗?

看到计算结果,你想说什么?

任务3:挑战练习。

除了购物中出现的两位小数,小数加减法还有很多的情形,突破两位小数的局限,你能自己编一道小数加或减法应用问题向同学发起挑战吗?试一试。

任务1即学即练,了解学生能否正确计算小数加减法,同时根据本节课的学习重点和难点制定了不同层次的等级评价框架,学生通过自评明晰自己所处的水平,实现元认知能力的培养。教师巡视中掌握每个学生的真实情况,确认教学的走向。任务2结合时事感受数学与生活的联系,评价学生能否用数学的眼光观察、发现并提出问题;能否用数学的思维思考、分析并解决问题;在主观的表达中考查学生的社会责任感,体现学科育人的理念。任务3在学习两位小数加减法的基础上拓展,评价学生能否突破思维的局限,创新设计富有难度的应用问题并解决,对应着应用意识和创新意识的培养。

评价任务对应评价目标,评价内容顺应学习需求,学、教、评三者以具体的任务为载体,相融共生,同步推进。

三、实施评价活动

(一)主体多元化实施

把评价的主动权交给学生,培养学生成为第一评价方。指导其展开自觉的个体自评和生生互评,及时获得反馈信息,自主寻求解决方案。

当同伴提出问题、展示算法、交流想法时,指导学生第一时间用不同的手势表示出自己的判断,是否认同?是否有异议?还是无法判断。在即时测评时,指导学生对照正确的答案进行自批或互评,不仅要评判正误,更要追明错因。在总结评价时,不仅要关注显性的知识和技能的达成,比如,会不会正确算出结果?能不能清楚描述过程?会不会灵活选择算法?还要重视隐性的思想方法和核心素养的自省,比如,本课运用了类比的思想,借助了直观的表象,展开了合情的推理发现了小数加减法的通法等。当评价主体多元,自评互评成为自觉的行动,学生就开始从学会走向会学。

(二)结果即时性运用

评价是为及时了解“学生学到了什么程度?”,是为激励学生学习,是为改进教学方式,是为调整教学进程。因此,对评价结果要全面回收并即时运用。

全面回收。在学生自评或互评之后教师可以通过倾听或是观察学生所做的判断手势,回收评价信息。比如,当一个学生正确地说出4.75+3.4的计算过程后,有多少学生表示同意,有多少不同意,教师都可以借助观察快速估测得到。还可以制订不同层次的等级评价框架追踪学习情况,指导学生客观自评,教师第一时间回收,整理分析相关数据。

即时运用。在评价结果已得之后,需敏锐研判学生学到了什么程度,把握整体学习情况和个体差异。比如,在对小数加法的即时测评中发现学生对于计算过程的描述表现出普遍的不熟练,甚至不清晰,于是按下暂停键,不急于进入小数减法的探究,而是通过同伴示范、小组互助、教师引导等多种方式让学生再次明晰每一步计算的过程,叙述其含义,当真正地理解普遍达成后再迁移至减法。重视前后测的数据比对,指导学生自行对比感受学习效果的同时,教师更要客观面对评价结果,根据需要深入调查、科学了解学习目标的达成情况,进而分析可能的原因,及时调整教学策略。

总之,“学教评一体化”的计算教学,聚焦计算三要素“意义、算理和算法”,关注运算能力和推理意识的培育,以评价为主线,走好“确定评价目标→设计评价任务→实施评价活动”三部曲,以评导教,借评促学,这是提高教学实效、实现素养培育、落实学科育人的科学路径。

【注:本文系海南省2022年度教育科学规划课题“小学数学‘学教评一体化’计算教学模式实践研究的成果(课题编号:QJH202210011)】