以学为始 以评定教

作者: 孔雪芳 夏永立

《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称2022年版课标)的“课程内容”和“学业质量”中都明确指出教学内容的结构化,教师要引导学生感悟数的运算以及运算之间的关系,领会数的运算本质上的一致性,提升运算能力和推理意识。在课堂教学中,需要实现学习目标、教学活动、评价任务和知识应用的内在一致,借助科学实施以保障教学的有效性。教师在开展小学计算教学时,需要积极进行创新性实践,探索“学教评一体化”计算教学模式及其策略,以此激发学生的学习热情,构建高效的数学课堂。

一、创新教学模式,寻找“学教评一体化”计算教学的“平衡点”

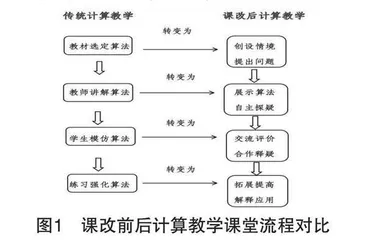

如果把教育看作一条“河”,那么“学教评一体化”课堂教学模式则有助于数学教育这条“河”的畅通,让其有不竭的动力。笔者传承传统计算教学中的宝贵经验,尝试创新课堂教学模式,努力寻找计算教学中的“平衡点”。这样,让计算教学有了显著的变化(如图1所示),既有扎实的计算技能训练,又着力发展学生数学核心素养,促进了小学数学计算教学的变革。教师要将运算教学情境化、结构化,走向更开放、更有意义的深度教学模式。

图1 课改前后计算教学课堂流程对比

“学教评一体化”教学模式是基于建构主义学习理论和多元智能理论,教师根据学生已有的知识背景和学习经验,运用形式多样的教学方法,采取多种策略帮助学生自主建构知识体系,使学生掌握数学运算的核心知识,提高学生的运算能力,真正发展核心素养。在教学过程中,让学习目标、教学活动、评价任务和知识应用四个环节相辅相成、相互融通,形成完善的整体结构。

基于以上的思考,笔者结合教学实践,对“学教评一体化”教学模式进行了探索,取得了理想的教学效果。“创设情境,提出问题”,教师从学生的真实学情出发,创设具体情境,引导学生提出有思考价值的数学问题,从而产生学习需求;“展示算法,自主探疑”,教师引导学生自主探究算法,解除学习中出现的各种疑问,能够理解算理,建构算法模型;“交流评价,合作释疑”,教师引导学生之间进行讨论交流、相互评价,对学习的过程和结果进行反思,从而理解运算的数学本质内涵;“拓展提高,解释应用”,学生运用所学的算理和算法解决实际问题,将方法迁移到其他领域中,把握知识之间内在的联系,形成新的数学认知结构。

运用“学教评一体化”教学模式开展小学计算教学,具有重要的价值。首先,它有利于更好地实现计算教学育人目标。运算是小学数学教材中的重要内容,也是小学数学教材中所占比例较多的内容,对提高学生的数学思维和运用能力具有重要价值;其次,运用“学教评一体化”教学模式开展小学计算教学,基于学生的“最近发展区”建构知识,将“学教评”融合在一起,着力于学生运算一致性的感悟,重视培养学生的运算能力和推理能力,善于激发学生学习数学的兴趣,有利于学生数学核心素养的养成;再其次,能转变教师传统的计算教学理念,更多关注学生的学习过程,重视算理的理解和算法的掌握,科学合理地运用教学评价手段,增强教师的教学目标意识,有利于提高学业质量。

二、探索教学策略,找到“学教评一体化”计算教学的“落脚点”

基于课堂教学模式的创新探索,笔者运用“微课+课前自评”“情境体验+问题”“养成任务+奖励”等“学教评一体化”教学实践策略,不断提高学生的运算能力,真正在课堂中找到了“落脚点”。

(一)运用“微课+课前自评”的策略,助力学生的“学”

教师利用“微课”和“课前自评单”,让其成为学生课前自主学习的载体。课堂以“微课导学,自主探究—知识预知,任务引领—课堂探究,发现规律—归纳总结,巩固深化—课后分析,整合改进”为学习主线,进行课内和课外的融合。这样,增加学生学习的内驱力,促进学生自主学习,不断提高学生的运算能力和问题解决的能力,促进学生可持续发展。

叶圣陶先生所说:“教师之为教,不在全盘授予,而在相机诱导。”可见,教师要“授之以渔”,教会学生学习的方法,培养学生学习的主动性,激发学生的学习兴趣,才能真正落实“学教评一体化”课堂教学模式。

如,在教学“分数除以整数”时,基于对教材和学情的分析,笔者利用微课和自评单进行教学,让学生学会自主学习。首先,安排学生带着课前自评单中的问题在家观看微课,自学课本中的例题;接着,让学生汇报自学情况,小组合作借助长方形纸片,通过多种实际操作活动,探索并理解一个分数除以整数的实际意义和算理。在此基础上,让学生在观察发现、实践操作、小组合作、分析概括、寻找联系中归纳出分数除以整数的计算方法,发展学生的推理意识与运算能力。

(二)运用“情境+问题导学”教学策略,助力教师的“教”

真实情境的创设,可以加强学生经验、现实生活和社会实践之间的联系,让学生在真实世界中提升解决问题的能力,这是新时代实践育人价值的根本要求。课改以来,许多教师都重视真实情境的创设,就是比较“虚”,只是昙花一现般地闪过,没有用核心问题引发学生深度思考,让学习真实发生。真实情境教一定要基于具体问题的解决而展开,才更有价值。在计算教学中,笔者设计了“创设情境,发现问题—探究新知,提出问题—即时评价,分析问题—拓展运用,解决问题”四步教学,将真实情境贯穿在每一个环节中,以真实问题引导学生学习。

如,在教学“被除数和除数末尾有0的除法”时,笔者借助日常数学课堂中积分奖励的真实情境,提出问题:“丽丽一共有480个积分,每30分抽一次奖,可以抽多少次?”,以此驱动学生去思考。教师引导学生在观察交流、辨析迁移、说清算理、列式计算、即时测评等活动中,利用商不变的性质进行转化。接着,教师出示问题:“明明一共有500个积分,每30分抽一次奖,可以抽多少次?还剩多少分?”通过计算和对比,加深理解商和余数的位置。在学生发现规律后,教师再次提出问题:“算一算,从开学到现在你的积分总数,每30分抽一次奖,可以抽多少次?”这样,让学生切实体会数学源于生活,可以利用数学知识解决现实问题。教师创设的情境具有趣味性,可以增加学生学习内驱力,激发学生学习数学的兴趣,也便于教师进行教学。

(三)运用“任务+奖励驱动”的策略,助力教师的“评”

“教育不是注满一桶水,而是点燃一把火。”为了激发学生的计算兴趣,寓教于乐,教师可以结合教学内容,让学生做一些趣味计算题,真正从枯燥乏味的计算练习中走出来。教师让学生在练中玩、玩中练,不断增长见识。计算练习的评价要多样化,这样可以提高学生的计算兴趣,培养学生良好的计算习惯。

新时代的学生,对电子产品和游戏有着浓厚的兴趣。教师可以尝试运用计算游戏软件,开展“养萌宠大比拼”活动,用闯关奖励积分的方式激发学生的参与热情。教师采取“计算游戏任务+积分奖励驱动”的策略,助力教师改革教学评价方式。笔者精心设计出计算题“套餐”,然后让学生自主选择。学生练习后,根据成绩可以获得积分,能够兑换奖品。学生借助现代信息技术,在奖励驱动中学习,不断完成富有挑战性的计算任务,从而提高了学习效率。这样,真正激活了学生数学学习的内驱力,能够非常投入地完成计算任务。评价,让学习过程“看得见”。教师通过评价结果的反馈,不断调整教学策略。在活动中,教师可以诊断学生的运算水平,进行科学、有效的评价,坚持以评促学、以评促教,让评价成为促进教学和学生发展的重要工具。

三、加强评价改革,抓住“学教评一体化”计算教学的“着力点”

教师确定素养导向的学习目标,其关键是前置的评价目标必须指向学生核心素养发展,评价活动必须科学评价学生核心素养是否得到有效发展。教师通过采用多样化的评价方法,可以更好地反映学生的数学核心素养,注重学生的可持续发展。

(一)基于学习目标,进行科学合理的学习评价

当下,教师落实“教—学—评”的一致性,需要把握“评和学”的一致性,即教育评价应与学生的学习目标一致,评价应该依据学业质量标准,符合2022年版课标的学习目标。

如,教学“两位数加减两位数”的练习课教学中,笔者确定了这样的学习目标,以此作为课堂的评价指南,检测学生是否已经达到预期的学习目标。

1.通过多层次的练习,让学生掌握两位数加减两位数的计算方法,形成熟练的计算技能。

2.在开放练习中,让学生进行分类和逆向思考,能够多角度分析问题,感悟一般到特殊的思考方法,培养学生的推理和概括能力,发展学生的创新意识。

3.在大胆猜测和尝试举例中,感悟一般的数学探究方法,形成浓厚的数学学习兴趣;在自我检查和回顾反思中,让学生养成良好的学习习惯。

要确保学生达成学习目标,教师要根据2022年版课标的理念,指向学生核心素养发展的学习目标,进行科学合理的学习评价,为课堂教学“定调”。教师要以相应的评价活动为载体,通过评价活动的设置来确保学习目标的有效达成。

(二)基于评价目标,设计素养导向的学习任务

教育评价应以核心素养为导向,以核心素养为评价内容,也应以核心素养为终极评价目标。教师设计素养导向的学习任务,通过具体活动的实施来确保评价目标的落地。

如,教学“分数乘分数”时,为了让学生充分了解整数、小数和分数乘法运算的一致性,掌握其运算的方法都是“计数单位相乘,计数单位的个数也分别相乘”。笔者基于“会观察、会思考、会表达”的评价目标,设计了“画图、读图、说图”的学习探究任务,将“数学画”贯穿一节课的始终。这样的数学课,可谓是“画中有话”。学生巧妙利用直观图形,加深了算理的理解。

笔者认为,“学教评一体化”教学模式可以赋能小学数学计算教学,提升学生的数学运算能力和解决问题的能力,让学生的逻辑思维能力和自主学习能力得到充分发展,从而助力课堂优质高效,实现学教评用合一,促进学生的全面和谐发展。

【注:本文系海南省2022年度教育科学规划课题“小学数学‘学教评一体化’计算教学模式实践研究的成果(课题编号:QJH202210011)】