让“学教评一体化”在课堂中“落地生根”

作者: 孙杰超 夏永立

“学教评一体化”的小学数学课堂教学需要科学合理的学习目标,将学生的学、教师的教和教学评价融为一体。教师精准研判,确定好素养导向的学习目标;采取逆向设计,有效开展课堂教学活动;科学评价学生,促教促学,让学生的发展可见。“学教评一体化”的小学数学教学,促进学生成长和教师教学的改进,真正实现师生共同成长。

一、素养导向,精准定标

教学中以学科核心素养为导向,从“课标”“教材”“学情”出发,制定符合学生认知水平的学习目标,才能让其在课堂中真正“落地”。

(一)素养导向

以数学核心素养为导向,培养学生的运算能力和推理能力,具有学习数学的必备品格。

1.从“课标要求”出发

在《义务教育数学课程标准(2022年版)》(以下简称2022年版课标)“学业质量”中的要求是能进行简单的小数四则运算。在“课标”的“内容要求”是能进行简单的小数除法运算,发展运算能力和推理意识。“学业要求”是能在实际情境中运用小数除法解决问题,进一步发展符号意识和数感。学生能在较复杂的真实情境中选择恰当的运算方法解决问题,形成运算能力和推理意识。“教学提示”是通过除数是小数的除法运算,进一步感悟计数单位在运算中的作用,感悟运算的一致性。

2.从“教材结构”出发

按照人教版教材中“除数是小数的除法”相关知识结构的安排,学生在学习这部分内容之前,需要掌握“什么是商不变规律”“小数点的移动引起小数的大小变化”“除数是整数的除法”等关键性知识。有学者提出,结构主义的核心就是系统。教师要让学生在学习这节课中,通过知识与知识之间的内在关联,形成知识系统。

在课程内容选择中,需要理清“除数是小数的除法”这节课的知识脉络图,将这节课的“前世”(已学知识)和“今生”(本课知识)以及“来世”(后续知识)结合起来,建立知识与知识之间的结构,从点状学习过渡到网状结构学习。在学习除数是小数的除法时,依据“商不变规律”和“小数点的移动引起的小数大小变化”将“除数是小数的除法”转化成“除数是整数”进行计算。

3.从“学习起点”出发

在教学这节课之前,我们需要进行必要的前测,了解学生真实学情,为新课学习目标的制定提供依据。

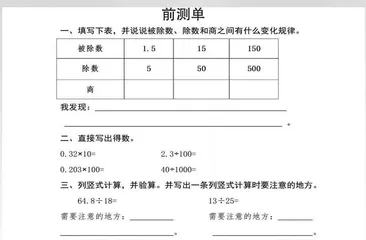

前测单

前测单中的第一题是让学生回忆“商不变的规律”,为新课学习提供算理支撑;第二题是了解学生对小数点移动引起小数大小变化的掌握情况;第三题是了解学生竖式计算的掌握情况,为后续学习实现有效迁移。教师针对前测的结果,依据SOLO模型,将学生的学习结果分为4个层次。第一层次,学生空白或完全错误;第二层次,学生能正确写出部分结果;第三层次,能全部写出结果;第四层次,能全部写出正确结果,并能说明理由。针对检测的结果,对检测中存在的问题进行分析,采取“问题描述+具体数据+典型错例图片”的方式,实施靶向诊断。

(二)精准定标

根据2022年版课标要求,结合教材结构,依据“前测”结果,教师需要设计指向核心素养的“学习目标”,用“学习目标”引领“学教评一体化”的教学设计。

基于以上的思考和认识,确立了素养导向的“学习目标”。首先,是在具体的情境中,能正确列出除法算式,知道把除数是小数转化成整数,体会转化的数学思想;其次,是通过观察、讨论、交流等活动,知道除数是小数的计算方法(一看、二移、三算、四验),能正确计算一个数除以小数,发展学生的运算能力和推理意识;再其次,是结合具体情境,能用除数是小数的除法解决相关的实际问题,体会数学与生活的密切联系。

二、逆向设计,学评一体

“学教评一体化”的教学活动需要整体把握教学的各个环节,采取逆向设计,始终指向“学习目标”。用学习的结果设计教学的过程,用“学习目标”确定评价标准,评价标准匹配教学的评估任务,用评估任务设计学生的学习活动,将学习目标和评估嵌入教学活动中,确保学习目标的真正落实。

(一)逆向设计,评价标准与学习目标相匹配

评价标准的目的是检测学习目标是否达成,所以必须与学习目标相匹配。在教学中,以学习目标为基础,我们设计了三个教学评价标准。其一是学生能否利用商不变的规律把除数是小数的除法转化成除数是整数的除法(对应学习目标1);其二是学生能否正确计算除数是小数的除法(对应学习目标2);其三是学生能否用除数是小数的除法解决相关的数学问题(对应学习目标3)。

(二)逆向设计,评价标准与评价任务相一致

根据评价标准,设计相对应的评价任务,确保评价标准与评价任务相一致,评价标准和评价任务共同组成评估证据。评价标准是检验评估任务是否完成的标准,评估任务是为了评价标准而设定。

在“除数是小数的除法”中,我们针对评价标准设计了若干个评价任务。如,在导入环节,设计了生活中的情境,学生能通过“商不变规律”进行解释为新课的学习做准备,这样的评价任务是为了“评价标准1”而设定。在探究新知中,我们的评价任务有:学生能否根据数学情境找出数学信息,能否根据要求提出除法算式的问题,在提问中发展“四能”(发现问题、提出问题、分析问题和解决问题),学生能否根据数量关系,列出正确的算式。这样的评价任务与“评价标准3”相对应,是学生应用意识所必需的,同时也培养了学生的数学眼光。

评价任务的确定,为教学活动的评价提供依据。根据学习目标和评价任务设计对应的学习活动。在教学活动的设计中,包括教师活动、学生活动、评价要点。通过教师活动、学生活动以及评价要点,实现“学教评一体化”。

如,在“除数是小数的除法”教学设计的“探索新知”环节,教师设计了如下的学习活动:

通过这样一系列教学活动,把评价目标和学习目标嵌入教学活动中,确保教师的教学活动、学生的学习活动以及评价始终在一条线上,才能完成“学教评一体”的逆向教学设计。

(三)逆向设计,评价标准与教学过程相融合

“学教评一体化”教学理念要在课堂中落实,关键是要让学习目标、评价标准、评价任务与学习活动一脉相承。

通过“逆向设计,学评一体”落实学习目标,最终落实学生的发展。“除数是小数的除法”这节课需要培养学生的运算能力、推理意识和应用意识。运算的本质就是推理,运算能力的培养离不开算理和算法。计算教学的算理就是计算的道理,算理是计算的理论依据,是由数学概念、性质、定律等内容构成的数学基础理论知识。算法是实施四则计算的基本程序和方法,通常是算理指导下的人为规定。

在7.65÷0.85的算理和算法学习中,首先引导学生运用单位换算理解算理,就是765厘米里面有多少个85厘米。然后从纯粹的数学角度出发,打通知识之间的“隔断墙”。通过“商不变规律”,把7.65÷0.85转化成765个0.01除以85个0.01,从计数单位的角度思考算理,为整数、小数和分数运算的一致性的教学提供支持。小学数学“学教评一体化”的教学方式决不能脱离数学核心素养,用“逆向设计,学评一体”落实学习目标,最终落实学生的发展。

三、用好“评价”,促教促学

2022年版课标在“课程实施”中的“评价建议”中强调发挥评价的育人导向作用,坚持以评促学、以评促教。“学教评一体化”的评价是通过评价激励学生学习,改进教师的教学,让评价促教促学。这里的“评价”也可以叫作科学评价,一方面是能采用合适的评价方式,合理运用好评价的结果,确保评价为改进教学提供重要参考;另一方面是能用评价关注每一位学生的学习过程和结果,更多地关注学生进步,为后续提供可借鉴的经验。评价一定要结合学生的学业质量标准,用学习目标进行对照。

(一)用好学生的作品,以评促学

评价具有诊断、导向和反馈的作用。作为一名教师,要对课堂中学生的生成性问题进行及时的评价和反馈,及时调整教学设计。如,在“除数是小数的除法”教学活动的“展示学生作品”环节中,教师在课堂巡视中寻找典型作品。一位同学的作品用了单位换算的方法,将“米”转化成“厘米”再计算;另一位同学利用商不变的规律,将被除数和除数都乘100,结果相同。教师引导学生进行对比,发现它们的方法和道理是相通的。

评价学生。不只是师生的单向评价,更有生生之间的互动和交流。组织好学生的评价,教师在选取学生作品时,要注意作品的层次性,由简单到复杂,便于学生理解。在学生的反馈阶段,让全体师生参与评价。在展示学生作品时,可以采用鼓掌的方式,和学生约定,同意学生的想法就鼓掌,有不同意见就举手表示质疑,表达自己的想法。用好学生的作品,组织有效教学活动,促进学生的思维发展。

(二)用好评价结果,以评促教

在“学教评一体化”的教学活动中,一定要用好评价结果,为后续教育教学提供依据。这里的“评价”包括过程性评价和结果性评价。

在“除数是小数的除法”的“课堂小结”环节中,既有和学习目标相对应的课后检测,检测学生对本节课的知识是否掌握。也有学习评价单,对学生的过程性进行评价。

针对学生的情况,我们设计的课后检测题目中有将“除数是小数的除法”转化成“除数是整数的除法”,也有“除数是小数”的竖式计算和验算,同时也包含了相关的解决问题,培养学生的应用意识。测评过后,我们需要对课后测评的结果进行分析,寻找其中的原因。

课后的学习评价单中包括了以下内容:1.学了什么?(能写出一点即可,总共1颗星)2.学会了什么?(写出一点一颗星,总共三颗星)3.有什么疑问?(写出一点一颗星,总共一颗星)4.根据自己的表现评价。(上课认真听讲,一颗星;积极举手回答问题,一颗星;能完成习题无错误,一颗星;学习有趣,一颗星)

通过评价,了解学生的学习情况,从知识、学习过程和情感方面对学生进行全面评价。这里的评价“有趣”是对学生情感的评价,同时也是为教师课堂教学具有趣味性提出了新的要求。

“科学评价,以评促学”就是用好“评价”的尺子,以评价为导向,通过生生互评、师生共评等活动,把评价的结果及时反馈给学生,关注学生的可持续发展。“科学评价,以评促教”是用评价的反馈功能,为改进教师的教学提供依据。

【注:本文系海南省2022年度教育科学规划课题“小学数学‘学教评一体化’计算教学模式实践研究的成果(课题编号:QJH202210011)】