激活思辨力量,清除古典名著阅读路障

作者: 程瑞

《草船借箭》所在的统编版小学语文五年级下册第二单元,单元导语是“观三国烽烟,识梁山好汉。叹取经艰难,惜红楼梦断”,按常规从文学欣赏的角度教学,也能部分达成导语的目标,但该单元几篇课文,人物丰富、事件精彩,还需辅以其他视角,才能让学生初步厘清人物关系,理解主旨,更深入感受古典名著的魅力。特别是《草船借箭》,作者善于设置悬念,精于层层蓄势,在波谲云诡的情节中酝酿出“山重水复疑无路”的艺术氛围;接着急转直下,抽丝剥茧,使读者在“柳暗花明又一村”的艺术境界中得到美的享受。这种驾驭情节的高超本领实在令人惊叹!如同时借助思辨性阅读与表达学习任务群“通过阅读、比较、推断、质疑、讨论等方式,梳理观点、事实与材料及其关系”“辨析态度与立场,辨别是非、善恶、美丑”“负责任、有中心、有条理、重证据地表达”等要求,就能引导学生通过比较、推断、质疑、讨论等思辨性学习,在文学欣赏基础上找到独特的思辨性阅读视角,经历奇妙而又精彩的思辨性阅读历程,收获深层次思考的快乐与智慧。

一、设“倒置悬疑思辨”平台,发现“借”的玄机

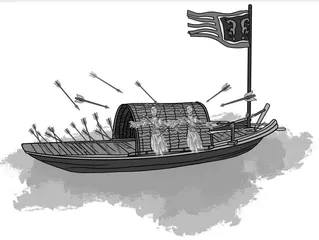

梳理文章的脉络是本课的阅读训练点,依靠泛读来梳理往往容易出现含混浅显、思维单一的情况,紧扣关键信息来阅读才是阅读经典长文的重要方法。教师可以指导学生从课题入手,发现《草船借箭》标题中的关键信息——“借”,紧扣“借”字梳理文章脉络。学生能够发现课文围绕为什么借、怎样借、借到了没有三个问题来展开叙述,而解答这三个问题却需要通过梳理事实与材料来解答。周瑜和诸葛亮作为故事的主要人物,周瑜的做法,书中有详尽的描述:周瑜借口军中缺箭,要诸葛亮造箭,可是背地里却叫军匠故意迟延,还不给齐材料,并逼着诸葛亮立下军令状,只给十天,要诸葛亮造好十万支箭,那是遥不可及的目标。在这样的条件下,诸葛亮究竟怎样借?这是教学重点,也是学生心中最大的谜团。此时如果只让学生去读中求解,学生往往只能照搬书中的句子,形成线性思维,缺乏逻辑思考和深度探究。这正是教师设置悬疑,搭建“倒置悬疑思辨”平台的好时机:周瑜可谓机关算尽,可文章结尾周瑜却仰天长叹“诸葛亮神机妙算,我真比不上他”,周瑜为什么这样说?诸葛亮的神机妙算究竟体现在哪里?迂回而上,就把探究的主动权和乐趣交给了学生。引导学生联系上下文深度阅读,将多种信息逻辑化,比如:从探究诸葛亮草船借箭最重要的条件是“雾”,到发现诸葛亮早在与周瑜签军令状时就算准了三天后的四更时会有大雾;根据诸葛亮雾中借箭一系列巧妙安排的句子引导学生在小组学习中演画草图、梳理思维导图,重现诸葛亮排兵布阵的整个经过,才能体会诸葛亮正是仔细分析了所处环境的方方面面,整个过程才安排得天衣无缝;进一步引导学生从诸葛亮对鲁肃说“曹操一定不敢出来”到曹操果然下令只放箭、不出击的对照中,看出诸葛亮对曹操多疑的性格其实已经了如指掌,学生就会发现,不仅是对曹操,对本文中另一个重要人物——鲁肃,诸葛亮也是看准了他的忠厚老实。到此,借箭之谜彻底揭开,诸葛亮借箭,其实是巧借天时、地利、人和,三天借来十万支箭,怎能不说是神机妙算呢?在思辨性阅读与表达学习任务群中,悬念就是探究的动力,拨云见日,将探究的主动权交还给学生,形成强大的学习内驱力,会起到四两拨千斤的作用。

到此,教学重点在解惑与顿悟的过程中已经悄然突破,但对于思辨性阅读与表达学习任务群的课堂,不妨借势而上,再次搭建一个连环倒置平台:“天时、地利、人和”缺一不可,那如果缺了其中某一环,或者某一环没有如诸葛亮所料,又会怎样呢?这个问题的抛出,藏着教师源自文本、高于文本的感悟。是啊,真实的生活中充满了意外,诸葛亮的运筹帷幄之中一定包含着对复杂情况的应对。反向思考使得学生有机会从现实角度去理解“天时不如地利,地利不如人和”这一东方智慧。整个教学环节经过深度阅读、思考、演练、小组交流,辩论、师生交互、现场演绎等一系列思辨性学习活动后,学生的理解最终形成逻辑闭环,获得深度思考后的酣畅淋漓感,同时形成个性化的经验与体悟。

二、搭建“比较式思辨”平台,发现“斗”的精妙

围绕借的主线,学生似乎已经读懂课文了,其实不然。因为课文还有一条暗线,那就是周瑜、诸葛亮二人的“斗智”。为什么还要来梳理这条暗线呢?因为学生对诸葛亮草船借箭的原因认识不是特别清楚。表面上看,是由于周瑜说军中缺箭,所以诸葛亮才用草船向曹操去“借箭”。可是真正的原因并不在此,此时可以抓住文中对周瑜和诸葛亮的描述来搭建“比较式思辨”平台——文章一开头就交代诸葛亮挺有才干,周瑜妒忌,因此,斗从这里展开。接着,斗得怎样呢?周瑜想的是“造”,诸葛亮用的是“借”,先胜一筹,二人的做法相比较,周瑜设下陷阱,暗箭伤人,而诸葛亮将计就计,从容接招;周瑜给十天,诸葛亮用三天,再胜一筹。从做法上诸葛亮不知要高明多少倍,可谓才智超群。再从对人物的描写中将二人的气度表现做一个对比,三次比较后让学生再读文章结尾周瑜那一声叹息:“诸葛亮神机妙算,我真比不上他!”学生和周瑜一样心悦诚服。斗智这条暗线不仅校正了学生认识上的偏差,而且周瑜的阴险狠毒恰恰反衬出诸葛亮究竟如何神机妙算,到此,教学难点才算是真正突破了。

经典之所以成为经典,在于立起了经典的人物形象。搭建“比较式思辨”平台,使诸葛亮和周瑜等关键人物似乎在课堂上相向而立,这些深入人心的经典人物,只有在思辨性阅读中才能将他们的形象生动地立起来,融进学生的脑海,并最终形成自己的价值判断。

三、搭建“推理质疑思辨”平台,体悟“一笑一叹”有乾坤

文章看似写事,实是写人,如果说《三国演义》立起了三国人物的群像,那么《草船借箭》这样一个经典中的经典,则让诸葛亮成为最耀眼的一个人物。经过认真揣摩,可以发现全文只有一次形容了诸葛亮的神态——一个“笑”字。这笑不是普通之笑,是在大雾之中,草船靠近曹军水寨的危险时刻,在鲁肃的惊慌与怀疑中的一笑,值得品位。但仅让学生体会出这一笑中超凡的自信,还未免可惜。有没有作者没有写出来的笑?如果有,会在哪里?这样的问题挑战学生的开放思维,他们设想出在周瑜设计陷害时,诸葛亮不动声色的笑;在跟鲁肃借船而说不可告诉周瑜时,神秘的笑;待周瑜来江边搬箭时,得意的笑……诸多来自想象而又合情合理的笑,使诸葛亮神秘的形象越加个性化,越加丰满。至于周瑜,虽然从《草船借箭》课文来看,作者对他的描写是一个反衬的角度,但结合对周瑜这个人物的整体感知,他绝非一介莽夫。周瑜的气质特点,可用文中的“叹”字来作为引子。这一个叹字,又满含周瑜此时什么样的心情?深深的失望?油然而生的佩服?后悔?还是新的妒恨?这些开放性的问题,都需要学生调动自己对文章的深刻理解与个性体验来探究,在交流中精彩不断生成。此时再蓄势而进,从一笑一叹这极简的描写中,学生想象诸葛亮和周瑜的表情神态背后的心理活动,进一步触摸到两个经典人物迥异的气质特点,人物性格多面化呈现。应相信,学生在将来成长成熟的过程中,会更深地领会这一笑一叹背后的玄机,会对复杂的处世之道有自己的独特见解。而教师此时应当做的,不是传授,而是点燃,这一笑一叹,就像一粒火星,点燃学生属于自己的思考,就像一眼井,让他们找到深层探究的乐趣。这些,就是教育中的“润物细无声”。

四、结语

课堂教学结束,笔者一般会基于整本书阅读的指导,鼓励学生继续阅读三国故事,阅读名著。但是就思辨性阅读角度,可以再次搭建平台,提出这样的思辨性问题:在《草船借箭》里,诸葛亮神机妙算,周瑜完败,但周瑜会善罢甘休吗?《三国演义》中他们又有哪些斗智的经典案例?结果如何?周瑜在临终时不禁感叹“既生瑜,何生亮”,然而同样有人赞他“文武兼修,气量宏大,乃万人之英”,又是为何?这些问题抛出后更能激发学生主动阅读,并且带着思辨去阅读,带着个性体验去阅读。

思辨视角下,古典名著单元中其他课文也有很多可以开展思辨性阅读的独特视角和丰富内涵,这个被不少小学生认为“最精彩”的单元,不仅能为他们打开探之无穷的文学宝藏,还能点燃文学与哲学、文化和艺术碰撞的思维火花。在阅读中,学生经历比较、推断、质疑、讨论等思辨性学习的深层快乐,收获人生的智慧。阅读的深层意义,正在于此。